Wenn die Politik in der Schweiz versagt, muss das Volk eingreifen

(Red.) Die Schweiz ist, im Vergleich mit anderen Ländern, noch immer eine relativ direkte Demokratie. Insbesondere haben die Bürgerinnen und Bürger das Recht, mit einer Unterschriftensammlung – Initiative genannt – und mindestens 100’000 gültigen Unterschriften einen politischen Vorschlag zu machen und dazu eine Volksabstimmung zu verlangen. So geschehen zum Thema Neutralität, nachdem der Bundesrat mit der überstürzten pauschalen Übernahme der EU-Sanktionen gegen Russland die historisch gewachsene Neutralität massiv beschädigt wenn nicht ganz zerstört hat. Globalbridge.ch hat deshalb schon mehrere Beiträge zum Thema Neutralität der Schweiz publiziert und wird weitere bringen. (cm)

Die von Bundeskanzler Scholz ausgerufene «Zeitenwende» zur Stimulation der Kriegshysterie wirkte sich auf nahezu alle Länder des sogenannten Westens aus. Auch die Schweiz wurde Opfer dieser Stimmung. Wie schnell die Grundlagen eines Staatswesens erschüttert werden können, lässt sich an vielen europäischen Staaten erkennen, vor allem an den ehemals neutralen wie Finnland, Schweden, aber leider auch an der Schweiz. Besonders gravierend ist ihre Abkehr von der Neutralität. Es ist nur schwer zu verstehen, warum Teile des Parlaments und des Bundesrats die Neutralität – einen zentralen Pfeiler unseres Staatswesens – leichtfertig ausser Kraft setzen. Wie hat sich das entwickelt?

Im März 2014 stellte die Krim nach einem Plebiszit, das eindeutig ausfiel, den Antrag auf Aufnahme in die Russische Föderation. Nach einer Änderung der Verfassung durch die Duma konnte die Krim aufgenommen werden. USA und EU akzeptierten die Abstimmung nicht, bezeichneten den Vorgang als «völkerrechtswidrig» und verhängten Sanktionen gegen Russland. Diese stellen aber einen Verstoss gegen die Uno-Charta dar und sind daher völkerrechtswidrig.

Wert der Neutralität ist unbestritten

Die neutrale Schweiz stand damals vor der Frage, sich der EU und den USA anzuschliessen und die Sanktionen 1:1 zu übernehmen oder Eigenständigkeit und Neutralität zu bewahren, um Gespräche mit den Konfliktparteien anbieten und damit zu einer diplomatischen Lösung beitragen zu können. Der damalige Bundesrat, Johann Schneider-Ammann, erklärte, dass die Schweiz als neutraler Staat die Sanktionen nicht übernehme, aber man prüfe, ob allenfalls Umgehungsgeschäfte verhindert werden müssten. Hier ist eine Unschärfe. Da die Sanktionen illegal sind, gibt es auch keine Umgehungsgeschäfte, die zu verhindern wären.

Der Wert der Neutralität wurde damals von verschiedenen Parlamentariern betont, und es war klar, dass sich die Schweiz nicht den Machtblöcken der USA und der EU unterwerfen darf.

Das Bewusstsein, welche Bedeutung die Neutralität bei internationalen Konflikten haben kann, war unbestritten. Aus diesem Grund konnte der damalige Bundespräsident, Didier Burkhalter, auch Vermittlungen zwischen Russland und der Ukraine anbieten. Unsere Landesregierung blieb standhaft und handelte im Sinne der Neutralität.

Erneute Sanktionen gegen Russland

Acht Jahre lang setzte sich nach dem Sturz von Victor Janukowitsch der 2014 in der Ukraine begonnene Bürgerkrieg fort. Trotz den von allen Konfliktparteien ratifizierten Friedensabkommen Minsk I (kam durch Vermittlung der Schweiz zustande) und Minsk II führte die Ukraine den Krieg gegen die beiden Provinzen Lugansk und Donezk rücksichtslos weiter. Sie hatten sich zu autonomen Republiken erklärt, wollten jedoch integraler Bestandteil der Ukraine bleiben. Die ukrainische Regierung akzeptierte das nicht und verstärkte ihre militärischen Aktionen gegen die beiden autonomen Republiken. Bis zum Angriff Russlands auf die Ukraine gab es laut der Uno über 14 000 Tote, allein 10 000 auf der Seite des Donbas, und zusätzlich noch Hundertausende von Flüchtlingen.

Im Februar 2022 entschied die russische Regierung, in diesen Konflikt militärisch einzugreifen. Einer der Gründe war, dass die NATO eine baldige Aufnahme der Ukraine in Aussicht stellte und Verhandlungen mit Russland verweigerte, ganz abgesehen davon, dass die russischsprachige Bevölkerung in der Ukraine einer massiven Diskriminierung ausgesetzt war. Die Reaktionen von USA und EU auf den Einmarsch Russlands liessen nicht lange auf sich warten. Sie schnürten das erste Sanktionspaket, dem weitere folgten.

Schweiz ergreift Partei für die Ukraine

Was macht die Schweizer Regierung? Knüpft sie an die aufrechte Haltung von 2014 an? Nein, sie führt bis heute einen Zick-Zack-Kurs, der vor allem von Forderungen der EU und der NATO bestimmt wird. Fünf Tage nach den von EU und USA erlassenen Sanktionen übernahm der Bundesrat diese und stellte sich auf die Seite der Ukraine. Die Neutralität war suspendiert.

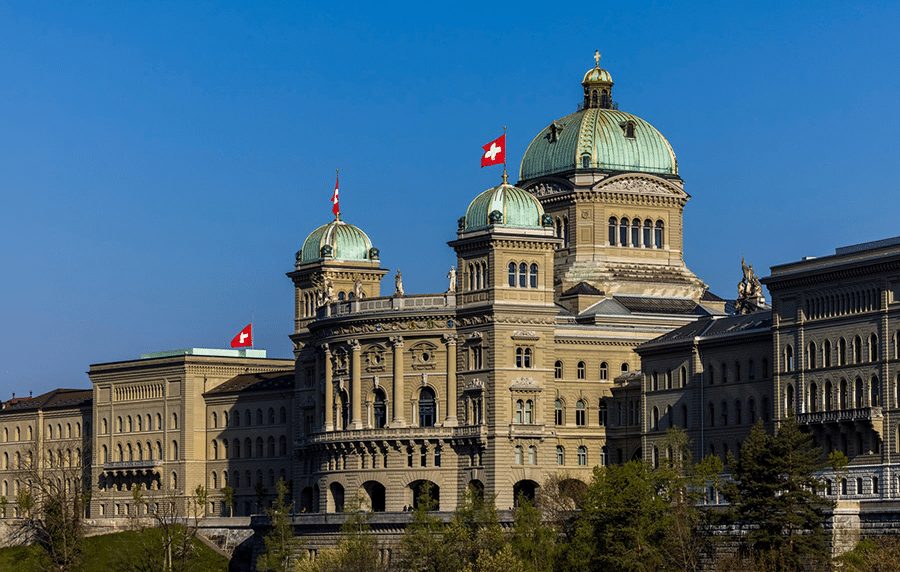

Der damalige Bundespräsident, Ignazio Cassis, zelebrierte Anfang März 2022 auf dem Bundesplatz die Verbrüderung mit Wolodymyr Selenskyj und zeigte sich beeindruckt darüber, «wie Ihr Grundwerte der freien Welt verteidigt, die auch unsere Grundwerte sind.»

Nach dieser Rede hätten die anderen Mitglieder des Bundesrats Cassis zurückpfeifen und alles daran setzen müssen, den angerichteten Schaden zu «beheben». Dies geschah nicht. Der ehemalige Oberst des Schweizer Nachrichtendienstes, Jacques Baud, der unter anderem als Berater bei der Uno und der NATO tätig war, kommentierte das Verhalten von Bundespräsident Cassis in einem Interview mit deutlichen Worten: «Das ist absolut blödsinnig. Es ist unverantwortlich, solche Dinge zu sagen. Ich denke, dass die Staaten politische Lösungen fördern sollten. Aber ich meine, es ist bestimmt nicht die Aufgabe der Schweiz, sie [die Ukraine] zum Kampf zu ermutigen. Die europäischen Länder – und allen voran die Schweiz – sollten versuchen, die Wogen zu glätten, anstatt Öl ins Feuer zu giessen.»

Die Quittung für die einseitige Positionierung kam postwendend. Moskau setzte die Schweiz auf die Liste «der unfreundlichen Staaten.»

Damit nahm das Schicksal vorerst seinen Lauf. Der Neutralität, einer Säule des Schweizer Staatswesens, wurde das Fundament genommen. Den dringend in diesem Konflikt gebrauchten neutralen Vermittler gab es nicht mehr. Staaten wie die Türkei übernahmen jetzt diese Rolle.

Die Abkehr von der Neutralität

Als Joe Biden im Mai 2022 in seiner Rede zur Lage der Nation die Schweiz explizit erwähnte, hob er unumwunden ihre parteiische Haltung hervor: «even Switzerland». Sogar die Schweiz «stehe diesmal auf der Seite einer Kriegspartei.» Deutlicher konnte man es nicht mehr sagen.

Die offensichtliche Abkehr von der Neutralität veranlasste die europäischen Staaten, die in grossem Stil Waffen und Munition an die Ukraine lieferten, das jetzt auch von der Schweiz zu verlangen. Für sie schien nach den Worten Bidens die Neutralität endlich «begraben». Zuerst ging es um 12 600 Schuss Munition für die deutschen Gepard-Panzer, eine Anzahl, die völlig unbedeutend ist. Ein Gepard kann mit seinen beiden Kanonen zusammen pro Minute 1100 Schuss abfeuern. Nach gut 11 Minuten wäre der Schweizer Bestand verschossen. Es ging also weniger um die Munition als vielmehr darum, die Schweiz mit Lieferungen von Kriegsmaterial weiter in den Krieg hineinzuziehen. Der Bundesrat hielt hier stand und lehnte gemäss der Gesetzesgrundlage die Lieferung der Gepard-Munition ab. (Auch Brasilien unter Lula da Silva, das 300 000 Schuss der Munition in seinen Beständen hat, verweigerte die Weitergabe).

Wer Bedenken gegenüber Waffenlieferungen hatte oder sich kritisch dazu äusserte, wurde als unmenschlich und Unterstützer des «brutalen Angriffskriegs» diffamiert. Das sind heftige Vorwürfe, die einen massiven moralischen Druck erzeugen. Es braucht schon eine rechte Portion Rückgrat, um hier nicht einzuknicken. Leider gelang dies Regierung und Parlament nur selten.

Um den verstärkten Forderungen von anderen Staaten nachzukommen, wollte die Sicherheitspolitische Kommission des Ständerats mit einem Vorstoss dem Bundesrat mehr Spielraum bei der Ausfuhr militärischer Güter geben. Das Ganze war demokratisch äusserst fragwürdig, denn das Volk hatte in einer Volksabstimmung 2021 dem indirekten Vorschlag des Bundesrats zur Verschärfung der Waffenausfuhrbestimmungen zugestimmt.

Droht Deutschland wieder mit der Kavallerie?

Der Druck auf die Schweiz bleibt. Deutschland zeigt sich hier von seiner «besten Seite», wie sie der Schweiz nicht unbekannt ist. – Es sei nur an den SPD-Finanzminister Peer Steinbrück erinnert, der im Steuerstreit Deutschlands mit der Schweiz mit der Kavallerie gedroht hatte.

Im März 2023 sah sich der Bundesrat mit einer Anfrage aus Deutschland konfrontiert, dem Land eingemottete Leopard-II-Panzer aus den Beständen der Schweizer Armee zu verkaufen. Sie sollten als Ersatz für die an die Ukraine gelieferten deutschen Leopard-II herhalten. Da der Wunsch Deutschlands direkt im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg stand, schien der angestrebte Deal wenig erfolgsversprechend, denn ein bisschen neutral wollte man noch sein. Doch dann war die Lösung gefunden: Stillgelegte Panzer können nicht verkauft werden, ausgemusterte hingegen schon. Das Parlament stimmte dem Antrag zur Ausmusterung zu, – gegen die Stimmen von SVP und einigen Parlamentariern der FDP. Einem Verkauf stand nun nichts mehr im Wege.

Im Zweifelsfall neutralitätskonform

Die Vorsteherin des Militärdepartements, Viola Amherd, der die Neutralität bei ihrem Marsch in Richtung EU und NATO lästig zu sein scheint, rechtfertigte den Deal als neutralitätskonform, weil die Schweiz damit «einen Beitrag zur Sicherheit in Europa» leiste. (Werden demnächst Schweizer Soldaten in der Ukraine kämpfen, weil sie zur Sicherheit in Europa beitragen?) Der Bundesrat unterzeichnete im November 2023 den Vertrag.

Die 25 Leopard II gingen auf die Reise nach Deutschland. Damit war die Schweiz nun indirekt am Krieg beteiligt. Amherds Vorgehen, «zur Sicherheit in Europa» staatspolitische Grundsätze ausser Kraft zu setzen, realisierte auch das Ausland.

Um die Luftabwehr der Ukraine zu verstärken, hat sich der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius aktuell an verschiedene europäische Staaten gewandt, auch an die Schweiz. Diesmal konnte sie jedoch nicht dienen. Ihr Luftabwehrsystem ist aus den 80er Jahren, hoffnungslos veraltet und den heutigen Anforderungen nicht mehr gewachsen. Die Armee ist dabei, es zu verschrotten. (1)

Der Versuch, selbst Verfassungsgrundsätze für die Unterstützung der Ukraine über Bord zu werfen sowie eine überhastete Aufrüstung voranzutreiben, lässt sich in dem vor zwei Wochen lancierten Vorstoss der Sicherheitspolitischen Kommission des Ständerats erkennen. Die Motion verlangt vom Bund, 10 Milliarden Franken für die Schweizer Armee und 5 Milliarden für den Wiederaufbau in der Ukraine zur Verfügung zu stellen. Geschmiedet wurde der Plan von Mitte-Links. Mit einer Mehrheit von 8:5 Stimmen wurde die Motion angenommen. Sie verlangt die Schaffung eines Bundesgesetzes «über einen ausserordentlichen Beitrag für die Sicherheit der Schweiz und den Frieden in Europa angesichts des Krieges gegen die Ukraine». Die Idee war, den Betrag an der Schuldenbremse vorbeizuschleusen.

Aushebeln der Schuldenbremse vorerst gescheitert

Argumentiert wurde, dass die Schuldenbremse unter bestimmten Umständen auch «ausserordentliche Ausgaben» zulasse, was für die Initianten mit dem Krieg in der Ukraine erfüllt sei. (s. Kasten) Uneinig ist man sich in der Bundesverwaltung über die Auslegung des Verfassungsartikels. Während die Mehrheit des Bundesrats die Motion ablehnt, steht Viola Amherd dem Vorstoss des Ständerats positiv gegenüber. (2)

Der Deal ist jedoch vorerst gescheitert. Die Finanzpolitische Kommission des Nationalrats sollte über die gleiche Motion befinden, um den Prozess zu beschleunigen. Nachdem unsicher gewesen war, ob eine Mehrheit der nationalrätlichen Kommission zustimmen würde, zogen die Initianten den Vorstoss zurück: «Mit dem Rückzug des Antrags können die Drahtzieher das Gesicht wahren.» (2) In der Sommersession wird der Ständerat darüber befinden. Gibt es hier keine Mehrheit, ist die Motion vom Tisch.

Friedenskonferenz als Feigenblatt

Die von Bundesrat Cassis ambitionierte einseitige «Friedenskonferenz», die die Neutralität der Schweiz beweisen sollte, scheint zu einem Flopp zu werden. Eine der beiden Kriegsparteien, nämlich Russland, ist nicht erwünscht. Von den angeblich 150 eingeladenen Staatschefs haben die Granden der EU und einige Vertreter kriegstreibender europäischer Staaten zugesagt. Mit Neutralität und Friedensvermittlung hat das alles nichts zu tun, auch wenn Cassis sich bemüht, diesen Schein aufrecht zu erhalten. Sein grosser Auftritt auf der Weltbühne ist so oder so zum Scheitern verurteilt.

Den Kompass verloren

Der Schweizer Bundesrat, aber auch das Parlament haben im Zuge des Ukraine-Kriegs zunehmend den Kompass verloren. Angesteckt von der bewusst erzeugten Kriegshysterie in Europa, warf man wichtige Grundlagen des Schweizer Staatswesens über Bord. Zwar scheint man auf politischer Ebene zu realisieren, dass die Schweiz nicht mehr als neutral wahrgenommen wird, versucht aber jetzt möglichst alle Entscheide als mit der Neutralität vereinbar zu erklären: von der Übernahme der Sanktionen bis zur Lieferung von Panzern. Zeigt sich der Bundesrat bei manchen Forderungen aus dem Ausland zögerlich, weil deren Erfüllung neutralitätspolitisch und rechtlich nicht mehr zu begründen ist, wird das Parlament zur treibenden Kraft und versucht, am Neutralitätsgebot oder an der Verfassung vorbei zu politisieren.

Fehlentwicklungen korrigieren

In dieser Lage braucht es das Volk. In unserem Staatswesen hat es eine entscheidende Bedeutung. Es kann Fehlentwicklungen korrigieren und damit das Land wieder zur Neutralität zurückführen, ehe es immer schwieriger wird. Damit man die Politik in eine konstruktive Richtung lenken kann, muss die Bevölkerung sich mit unterschiedlichen Standpunkten auseinandersetzen können. Damit sind auch die Medien in der Pflicht, unterschiedliche Positionen zu präsentieren, um eine eigenständige Meinungsbildung zu unterstützen. Die Volksrechte der Schweiz erlauben es, mit einem Referendum die Umsetzung von Gesetzen, die das Parlament verabschiedet hat, zu verhindern. Durch das Initiativrecht können wir Änderungen in der Verfassung erreichen. Besondere Bedeutung kommt im Moment der Neutralitätsinitiative zu. Sie möchte mit einem neuen Verfassungsartikel die Neutralität zurückholen, die Regierung explizit auf die Neutralität verpflichten und die Schweiz wieder zu einem neutralen Land machen, um in Konflikten zwischen verfeindeten Staaten vermitteln zu können und um zu verhindern, dass unser Land in Konflikte hineingezogen wird, wie es aktuell im Ukraine-Krieg der Fall ist. Noch ist nichts verloren, aber es braucht eine klare Stellungnahme des Volks. Bleibt sie aus, finden wir uns bald in den Fängen der EU und der NATO wieder.

Dieser Beitrag von Thomas Kaiser erschien als Erstpublikation in der Zeitschrift «Zeitgeschehen in Fokus», in deren Redaktion Thomas Kaiser arbeitet.

Anmerkungen

(1) NZZ vom 8. Mai 2024

(2) Thurgauer Zeitung vom 8. Mai 2024

Siehe auch:

«Die Schweiz hat ihre Neutralität beerdigt. Ich schäme mich dafür.» (von Christian Müller)

«Die Schweiz ist als neutraler Staat für Vermittlungen prädestiniert – und die Welt braucht Vermittler!» (von Christian Müller)

«So tritt die Schweizer Verteidigungsministerin die Schweizer Neutralität mit Füssen» (von Christian Müller)

«Die Schweizer Neutralität – ein Friedensprojekt erster Güte» (von René Roca)

«Die Bedeutung der Neutralitätsinitiative für die Schweiz und eine friedlichere Welt» (von René Roca)

und weitere Artikel zum Thema Neutralität: einfach im Suchfeld ganz oben rechts das Wort Neutralität eingeben.