Operation Bagration – Die erfolgreichste Operation der Alliierten im Zweiten Weltkrieg

Vor achtzig Jahren lancierte die Rote Armee die erfolgreichste Operation, welche alliierte Streitkräfte im Zweiten Weltkrieg überhaupt führten: die nach einem 1812 gefallenen General benannte Operation Bagration. Mit dieser Offensive zerschlug sie eine gesamte deutsche Heeresgruppe und kesselte eine zweite in beinahe aussichtsloser Lage ein. Mit einem Schlag stieß die Rote Armee an die Ostgrenze des Dritten Reichs vor, während die Westalliierten noch tief in Frankreich standen. – Für Belarus war diese Schlacht eine Befreiung.

Der Erfolg der Operation Bagration stellte alle bisherigen Erfolge der Alliierten in den Schatten: Hatten in Stalingrad und in Tunis zu Beginn des Jahres 1943 noch jeweils eine deutsche Armee kapituliert, und hatte im Kessel von Mortain-Falaise eine deutsche Armee praktisch ihr gesamtes schweres Gerät verloren, so waren es hier drei Armeen, die nicht nur zerschlagen, sondern regelrecht aufgerieben wurden. Im Umfang der Verluste übertraf die Niederlage in Belarus im Sommer 1944 jene von Stalingrad um das Doppelte (1). Das deutsche Ost-Heer erlitt die größte Niederlage der deutschen Militärgeschichte, von der es sich bis Kriegsende nicht mehr erholte.

Suche nach Sündenböcken

Die deutsche Historiografie über den Zweiten Weltkrieg ist voll von Stereotypen. Besonders weit verbreitet ist das Narrativ von der Überlegenheit der militärischen Führung der Deutschen Wehrmacht. Dabei blieb es trotz der Niederlage in Belarus 1944: Diese wird begründet mit der enormen materiellen und personellen Überlegenheit des Sowjets, die bedenkenlos Tausende ihrer Soldaten geopfert hätten, und der Unfähigkeit Hitlers, der sich selbst in taktische Entscheidungen einmischte. Dieses Narrativ konnte sich auch dadurch bilden, dass die Amerikaner nach dem Krieg eine große Anzahl deutscher Offiziere und Generäle zur Mitarbeit in der Geschichtssektion der US-Armee verpflichteten. Dort rechtfertigten die Herren nicht zuletzt auch ihr eigenes Tun und kreierten neben den oben geschilderten Narrativen auch das Märchen von der immer ehrenhaft kämpfenden Wehrmacht. Letzteres ist wohl mittlerweile widerlegt.

Die Schuldigen für die größte Niederlage der deutschen Militärgeschichte orten Zeitzeugen und Historiker bis heute entweder in der Person Adolf Hitlers und seinem starrsinnigen Festhalten an seinen sogenannten „Festen Plätzen“, in der Unfähigkeit des Oberbefehlshabers der Heeresgruppen Mitte, General-Feldmarschall Erwin Busch oder im Versagen des Nachrichtendiensts, konkret der Abteilung „Fremde Heere Ost“ im Oberkommando des Heeres (OKH) mit ihrem Chef, Generalmajor Reinhard Gehlen. Insbesondere Busch kommt in der Historiografie teilweise sehr schlecht weg: Er sei zuvor schon mit der Führung einer Armee überfordert gewesen, sei verantwortlich für die Einschließung deutscher Truppen in den Kesseln von Kholm und Demyansk, habe als einer der Hitler gegenüber loyalsten Generäle kritiklos dessen Lagebeurteilungen übernommen und dessen unsinnige Haltebefehle umgesetzt (2). Nach seiner Absetzung als Oberbefehlshaber der Heeresgruppe Mitte auf dem Höhepunkt der Krise am 29. Juni 1944 habe er seinen Posten verlassen, ohne seinen Nachfolger Walter Model in die Lage einzuweisen (3).

Geschundenes Belarus

In der von Oktober 1943 bis April 1944 dauernden Dnepr-Karpaten-Operation hatte die Rote Armee die Deutschen und ihre rumänischen, ungarischen und italienischen Verbündeten aus der Ukraine vertrieben und in Rumänien erstmals in diesem Krieg fremden Boden betreten. Darüber, dass die Sowjets nun auch die Befreiung von Belarus anstreben würden, konnte eigentlich kein Zweifel herrschen. Die Moskauer Deklaration vom 30. Oktober 1943 hatte aber auch klargemacht, dass mit der Vertreibung der Deutschen von sowjetischem Territorium der Krieg nicht zu einem Ende kommen würde: Die Alliierten hatten sich auf die bedingungslose Kapitulation Deutschlands als Kriegsziel geeinigt (4).

Darüber, was unter Belarus zu verstehen sei, konnten unter den Alliierten im Lichte der geschichtlichen Entwicklung auch kaum Zweifel aufkommen, zumal es die Westalliierten gewesen waren, welche 1920 die nach dem damaligen britischen Außenminister benannte Curzon-Linie als künftige polnisch-sowjetische Grenze vorgeschlagen hatten. Die britische Regierung hielt während des gesamten Zweiten Weltkriegs an dieser Linie fest und auf der Konferenz von Teheran bestätigten der britische Premierminister Churchill und US-Präsident Roosevelt diese Grenzziehung. Mit dem deutsch-sowjetischen Grenz- und Freundschaftsvertrag vom 28. September 1939, oftmals auch als Hitler-Stalin oder Molotov-Ribbentrop Pakt bezeichnet, hatten die Sowjets diejenigen Gebiete zurückgeholt, die 1920 mit dem Frieden von Riga nach dem polnisch-sowjetischen Krieg an Polen gefallen waren (5). Der heutige Verlauf der Ostgrenze Polens stimmt weitgehend mit der von Lord Curzon vorgeschlagenen Linie überein.

Kaum ein Land hat im Zweiten Weltkrieg so gelitten wie Belarus. Zwanzig Jahre nachdem der Erste Weltkrieg und der polnisch-sowjetische Krieg zu Ende gegangen waren, wütete ein rasse-ideologischer Vernichtungskrieg im Land, der unter anderem die Versklavung, Vertreibung oder Vernichtung der belarussischen Bevölkerung zum Ziel hatte (Generalplan Ost). In den drei Jahren der deutschen Besetzung wurde nicht weniger als ein Drittel der Bevölkerung des Landes vertrieben, nach Deutschland verschleppt oder ermordet. Das Mahnmal für die vernichteten belarussischen Dörfer in Khatyn zeugt davon. Für die zahllosen Verbrechen an der belarussischen Bevölkerung waren aber nicht nur die SS und ihre osteuropäischen Helfershelfer verantwortlich, sondern von Beginn an auch die deutsche Wehrmacht (6). Insbesondere die Errichtung des Todeslagers Ozarychy nördlich von Mozyr im März 1944 ging auf eine Initiative des Oberkommandierenden der 9. Armee, Generaloberst Josef Harpe zurück (7).

Adolf Hitlers „Feste Plätze“

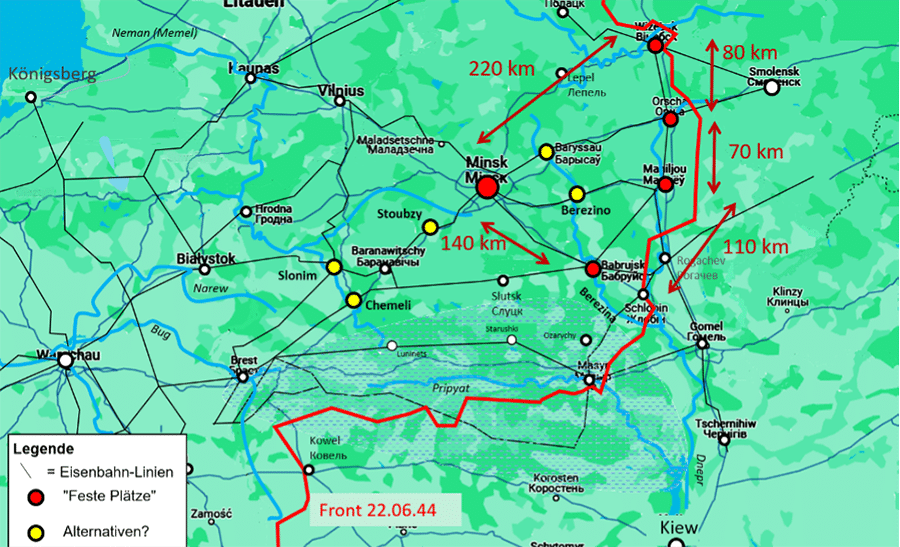

Im heutigen Belarus liegen mehr als 10’000 Seen, von denen allerdings nur 20 eine Fläche von mehr als 10 km² aufweisen, und es fließen über 20’000 Flüsse. Mehr als die Hälfte des Territoriums von Belarus ist mit Wäldern und Sümpfen bedeckt. Das Land war schon vor dem Zweiten Weltkrieg dünn besiedelt und ist es heute noch. Dementsprechend dünn gesät ist die Infrastruktur. Das sind nicht gerade günstige Voraussetzungen für die Führung groß angelegter Operationen von Massenheeren auf breiter Front. Wer hier tiefe Stöße mit starken Kräften vortragen will, muss dies entlang gut ausgebauter Eisenbahnlinien und Straßen tun. Hitler aber erklärte vier nebeneinander liegende Städte entlang der Front – Vitebsk, Orsha, Mogilev und Babruisk – zu sogenannten „Festen Plätzen“, die festungsartig auszubauen und notfalls bis zum letzten Mann zu halten seien.

Karte: Front vor dem 22. Juni 1944 und „Feste Plätze“; Vitebsk, Orsha, Mogilev, Babruisk, Minsk (8)

Quelle: Verfasser

Viel wichtiger als das Halten einer zusammenhängenden Front wäre es in diesem Gelände für den Verteidiger gewesen, die wichtigsten Achsen tief gestaffelt zu behaupten. In diesem Licht betrachtet wäre es vielleicht sinnvoller gewesen, Borissov (Baryssau) und Berezino (Berazino) an der Beresina zu befestigen anstatt Vitebsk und Orsha.

Verteidigung und Angriff in Städten verlangen beide zahlenmäßig starke Kräfte, das hatten nicht zuletzt die Kämpfe in Stalingrad gezeigt. Die „Festen Plätze“ mit ihren Besatzungen in Divisionsstärke und die dünn besetzten Verteidigungslinien dazwischen stellten geradezu eine Einladung dar, zwischen ihnen durchzustoßen. Das gilt insbesondere für Vitebsk und Orsha, zwischen denen eine Lücke von 80 km Breite besteht. Mit Abständen von 80 bis 110 km zwischen den „Festen Plätzen“ war ohne bewegliche Reserven keine zusammenhängende operative Kampfführung möglich und damit war absehbar, dass die Rote Armee diese Städte einschließen würde und es ihr danach freistünde, wann sie diese einnimmt. Aber das verstand Adolf Hitler nie: Für ihn war das Halten von durchgehenden Fronten nur schon aus ideologischen Gründen zwingend, selbst von Abschnitten untergeordneter Bedeutung (9).

Die Wehrmacht in Rücklage

Durch den Misserfolg in der Offensive im Kursker Bogen (Unternehmen Zitadelle) hatte die deutsche Wehrmacht die Initiative auf dem osteuropäischen Kriegsschauplatz eingebüßt, aber sie war noch lange nicht geschlagen. Von Mitte 1943 bis Mitte 1944 stellte das Dritte Reich in der 21. bis 27. Aufstellungswelle insgesamt 47 neue Infanterie-Divisionen auf, hatte durch die sowjetischen Offensiven aber auch gut 1 Million Mann verloren (10). Bis zur Mitte des Jahres 1944 erreichte die deutsche Rüstungsproduktion ihren Höhepunkt, trotz des Abzugs einer großen Zahl an Arbeitskräften zugunsten der Wehrmacht und trotz westalliierten Bombenkriegs (11).

Der zahlenmäßig stärkste Verband des deutschen Heeres im Osten war die Heeresgruppe Nordukraine, welche südlich der Pripjet-Sümpfe bis ans Ufer des Schwarzen Meeres stand. Sie umfasste unter anderem gut 50 Infanterie-Divisionen, von denen jede einen Frontabschnitt von gut 8 km zu verteidigen hatte (12). Nördlich der Pripjet-Sümpfe, bei der Heeresgruppe Mitte, war das Verhältnis von Kräften und Raum für die Deutschen ungünstiger als in der Ukraine. Hier betrug die Frontbreite einer verteidigenden Division durchschnittlich 19 km, was für die Verteidigung in einem Nebenabschnitt des Kampfes als knapp genügend zu beurteilen gewesen wäre. Eine Schlüsselnachricht wäre für die Deutschen folglich die Lage des Schwerpunkts der zu erwartenden sowjetischen Offensive gewesen. Diese Information hätte es ihnen erlaubt, rechtzeitig die Kräfte im bedrohten Abschnitt zu verstärken und Reserven bereitzustellen.

Die Rote Armee am Drücker

Nur durch die Aufrechterhaltung permanenten militärischen Drucks auf die Wehrmacht konnte die Rote Armee nach dem Sommer 1943 die Initiative in ihrer Hand behalten. Nach dem Sieg in der Schlacht um Stalingrad hatte das Oberkommando der Roten Armee, die Stavka VGK, die Zeit für die allgemeine Großoffensive reif gehalten, musste aber bereits in den Schlachten um die Stadt Kharkov (13) eine Niederlage einstecken. Die Stavka VGK beschloss daraufhin, in die Defensive überzugehen und die Offensive erst wieder aufzunehmen, nachdem eine deutsche Offensive abgewehrt worden war. Die Chance dazu ergab sich nach der Abwehr der deutschen Offensive im Kursker Bogen im Juli 1943. Unmittelbar danach eroberten die Sowjets in mehreren Offensiven das Donets-Becken, die Städte Orel, Belgorod, Kharkov und Smolensk zurück, überschritten den Dnepr und stießen bis an die Karpaten. Im Februar 1944 schließlich gelang es ihnen, die Blockade von Leningrad aufzuheben. In diesen Offensiven hatte die Rote Armee in der Regel Angriffsoperationen in eine Tiefe von 100 bis 250 km geführt.

Inzwischen hatte die Rote Armee die gewaltigen Personalverluste, die sie in den Niederlagen von 1941 und 1942 erlitten hatte, wieder ausgeglichen (14). Das Gros der Rüstungsbetriebe war aus dem Westen Russlands in den Ural und nach Sibirien verlegt worden, die wichtigen Rohstoffquellen im Süden Russlands und im Kaukasus waren gesichert und die Verbindung nach Persien blieb offen. Dazu kam, dass die anglo-amerikanischen Materiallieferungen an die Sowjetunion sich Ende 1943 bemerkbar zu machen begannen (15).

Die Idee der „Tiefen Operation“

Die Vorgehensweise der Roten Armee war in diesen Offensiven geprägt von der Theorie der „Tiefen Operation“. Diese war in den Dreißigerjahren von sowjetischen Militärs entwickelt worden, wie Vladimir Triandafilov, dem damaligen Stellvertretenden Stabschef der Roten Armee, Konstantin Kalinowski, dem Chefinspektor der Panzertruppen, und Georgy Isserson, Ausbilder an der Generalstabsakademie. Pate standen dabei die Erfahrungen aus der Endphase des Ersten Weltkrieges, in welchem starre Fronten keinerlei operative Handlungsfreiheit mehr zugelassen hatten, sowie die Erfahrungen aus dem polnisch-sowjetischen Krieg von 1918 bis 1921 (16). Die Entwicklung dieses Einsatzverfahrens war vom Wunsch bestimmt, künftige Kriege mit möglichst wenig Blutvergessen außerhalb des eigenen Territoriums zu entscheiden (17). Die Zerschlagung der grenznah aufmarschierten Kräfte des Gegners und der anschließende Stoß in die Tiefe, welcher dem Gegner die Fortführung des Kampfs verunmöglichen sollte, war das Ziel.

Die Tiefe Operation nutzte insbesondere die Möglichkeiten neuer Waffensysteme. Im Kern ging es bei diesem Einsatzverfahren darum, die gegnerische Verteidigung an mehreren Stellen zu durchbrechen und anschließend mobile mechanisierte Verbände sowie Kavallerie in die Bresche einzuführen. Dadurch sollte ein taktischer Durchbruch zum operativen Erfolg ausgeweitet und der Gegner in der gesamten Tiefe seines Dispositivs angegriffen werden. Das Ziel der Tiefen Operation war es, die Logistik des Feindes im rückwärtigen Raum zu zerschlagen und ihm die Bildung neuer Kräftegruppierungen zu verunmöglichen. Große Bedeutung wurde hierbei der engen Zusammenarbeit der Kräfte und Truppen auf strategischer, operativer und taktischer Ebene beigemessen.

Eine Tiefe Operation auf strategischer Ebene sollte von mehreren Fronten geführt werden, die als strategische Kommandostellen mehrere Armeen führten. Die sogenannte strategische Operation bestand ihrerseits aus mehreren, gleichzeitig stattfindenden Armee-Operationen der operativen Stufe. Ziel war es nicht, in einer einzigen Operation einen Sieg zu erringen, sondern ein katastrophales Versagen des gegnerischen Systems der Verteidigung insgesamt herbeizuführen. Durch die Führung mehrerer gleichzeitiger Armee-Operationen sollte der Verteidiger im Unklaren gelassen werden, wo das Schwergewicht und das Hauptziel des Gegners lagen. Auf diese Weise sollte dem Gegner der geschlossene Einsatz starker mobiler Reserven erschwert werden, ebenso wie die Führung einer beweglichen Verteidigung.

Erprobt in der Mongolei

Dieses Einsatzverfahren wurde von der Roten Armee unter der Führung von Georgy Zhukov erstmals im Frühjahr 1939 am Khalkhin Gol in der Mongolei erfolgreich angewendet, in deren Verlauf die sowjetischen und mongolischen Truppen der japanischen Kwantung-Armee eine vernichtende Niederlage beibrachten (18).

In den Offensiven nach der erfolgreichen Verteidigungsoperation bei Kursk überprüften die Sowjets ihre Einsatzverfahren und entwickelten sie weiter. Die sogenannten Allgemeinen Armeen erhielten genügend Mittel, um nach einem Durchbruch durch die gegnerischen Linien Operationsziele in 50 bis 100 km Tiefe zu erreichen. Die mobilen Verbände der Armeen, zumeist Panzerkorps, sollten nach dem taktischen Durchbruch in 100 bis 150 km Tiefe operieren. Die mobilen Gruppierungen der sowjetischen Fronten – in der Regel Panzerarmeen – anschließend in 200 bis 250 km Tiefe. Und genau so eine Gruppierung stellte die Stavka in Form der 5. Garde-Panzerarmee im Juni 1944 im Raum Smolensk bereit. Hätte der deutsche Nachrichtendienst diesen Aufmarsch erkannt, wäre wohl klar geworden, dass die Sowjets eine ganz große Offensive vorbereiteten (19).

Realistische Selbsteinschätzung

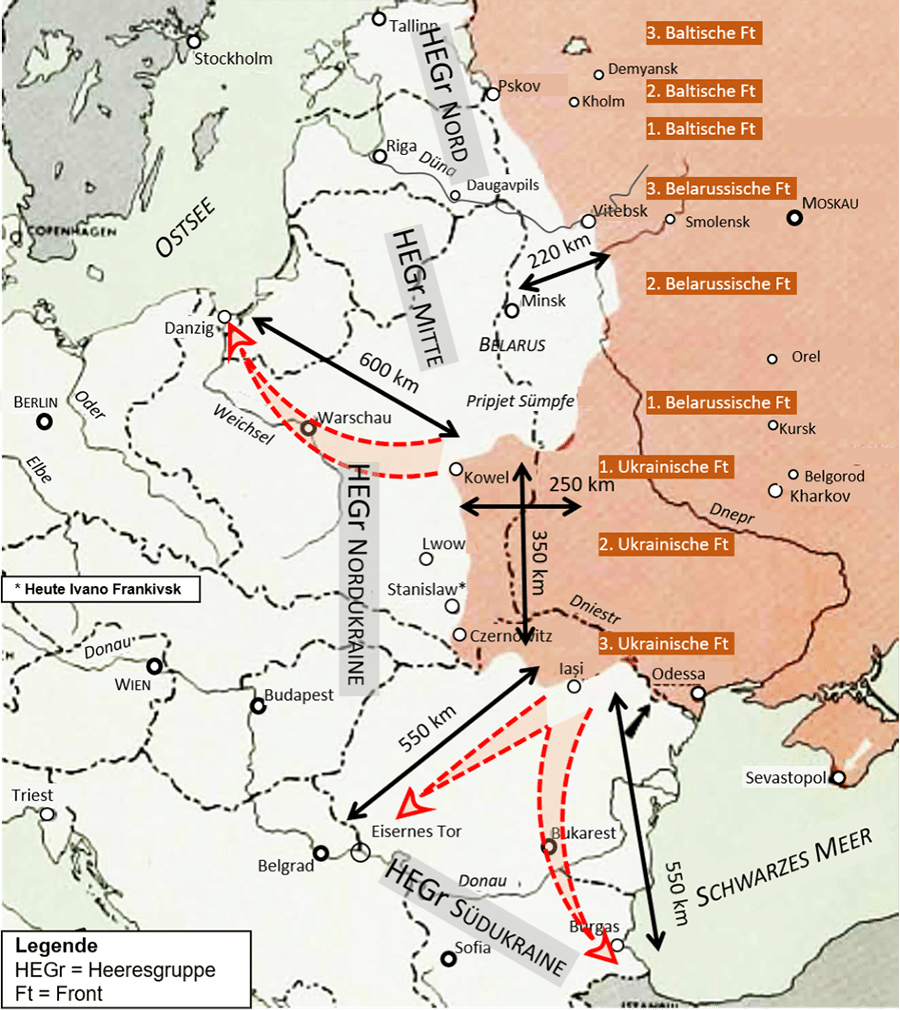

Nach der Dnepr-Karpaten-Operation erwog die Stavka VGK drei Optionen für die Fortführung der Operationen. Für eine Offensive entlang der ganzen Front reichten die vorhandenen Kräfte nach wie vor nicht aus und die Stavka VGK musste die Prioritäten festlegen. Eine erste Option bestand in einer Offensive in Richtung des Balkans mit dem Ziel, die dortigen Verbündeten Deutschlands, Rumänien, Bulgarien und Ungarn, zum Ausscheiden aus dem Krieg zu zwingen und Anschluss an die verbündeten Partisanen in Jugoslawien zu finden. Die zweite Option bestand in einem Vorstoß aus dem Raum Kowel entlang der Weichsel bis an deren Mündung in die Ostsee bei Danzig. Die dritte Option beschränkte sich auf die Rückeroberung von Belarus (20).

Karte: Handlungsoptionen der Roten Armee im Frühsommer 1944

Quelle: Atlas of the World Battle Fronts (21), Ergänzungen Verfasser

Ein Stoß aus dem Raum Kowel im äußersten Westen der Ukraine an die Weichselmündung über eine Distanz von 600 km hätte zwei deutsche Heeresgruppen vom Nachschub aus dem Reich abgeschnitten, hätte aber auch bedeutet, dass an der Nordost- und an der Südwest-Flanke der angreifenden Fronten der Roten Armee insgesamt zwei deutsche Heeresgruppe stehen würden, die alles unternehmen würden, um eben dies zu verhindern (22). Mit einer derartigen Operation hätte es die Rote Armee mit dem Gros des deutschen Ost-Heeres auf einmal aufgenommen. Dazu war sie um die Mitte des Jahres 1944 noch nicht in der Lage. Ein Stoß in eine Tiefe von 600 km lag grundsätzlich außerhalb ihrer Möglichkeiten (23). Eine Offensive nördlich der Pripjet-Sümpfe in Belarus eröffnete hingegen die Möglichkeit, die Heeresgruppe Mitte vom stärksten Großverband der Deutschen, der Heeresgruppe Nordukraine, zu trennen und isoliert zu schlagen. Diese Option war realistischer und wurde weiterverfolgt.

Im Juni 1944 erkannten die Deutschen in Belarus zwar die Bereitstellung von Verbänden der Roten Armee vor ihrer Front und meldeten diese auch an das OKH in Berlin, aber mangels Kenntnis der Doktrin der Tiefen Operation und Kenntnissen über die Bereitstellung von Verbänden hinter den sowjetischen Frontverbänden – namentlich der 5. Garde-Panzerarmee – waren sie nicht in der Lage, die Puzzleteile zu einem Gesamtbild zusammenzufügen (24).

Der Spiritus Rector der sowjetischen Operationsführung ab 1943 war der heute wenig bekannte General Alexej Antonov (25). Er war gebürtiger Belarusse und machte nach 1918 eine Karriere als Truppenoffizier in der Roten Armee. Vor dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs war er als Ausbilder an der Frunse-Militärakademie eingesetzt und amtete ab 1941 als Stabschef des Kiewer Militärbezirkes sowie verschiedener Fronten. Ab Mai 1943 leitete er die Operationsabteilung des Generalstabes. Gleich nach Amtsübernahme plante er die diversen sowjetischen Gegenoffensiven der zweiten Jahreshälfte 1943, wobei in der Orel-Operation erstmals die Umsetzung des Einsatzverfahrens der Tiefen Operation gelang. Bis Kriegsende war er an der Planung sämtlicher Operationen der Roten Armee beteiligt und nahm 1945 als Vertreter der sowjetischen Armeeführung an den Konferenzen von Jalta und Potsdam teil.

Antonov galt als ungemein fleißiger Arbeiter mit einem umfangreichen Wissen, der das Wesentliche rasch erfasste und schnell durchdachte Lösungsvorschläge vorbrachte. Seine täglichen Lagevorträge bei Stalin waren immer gründlich vorbereitet und von Kürze, Prägnanz und Überzeugungskraft geprägt. Zeitgenossen schätzten seine gepflegten Umgangsformen, die gezielte Förderung seiner Mitarbeiter, denen er viel abverlangte, und seine klare Arbeitsorganisation. Er verstand es, die theoretischen Grundlagen mit der Praxis zu verbinden und die teilweise teuer erkauften Kriegserfahrungen umzusetzen.

Vorbereitung und „Maskirovka“

Zu Beginn des Jahres 1944 war die Rote Armee den Deutschen und ihren osteuropäischen Verbündeten auf dem sowjetischen Kriegsschauplatz personell um den Faktor 1,7 : 1 überlegen, bei der Artillerie 1,8 : 1, bei Panzern 1,6 : 1 und bei Flugzeugen um beinahe das Fünffache. Nachdem in der Stavka VGK die Entscheidung gefallen war, die große Sommeroffensive in Belarus zu führen, begann der Zusammenzug der Kräfte dort, sodass die Truppen der Roten Armee in Belarus schließlich den Deutschen im Verhältnis 2,5 bis 3 : 1 überlegen waren. Sie verfügten über acht Mal mehr Artillerie-Geschütze und zehn Mal mehr Panzer. Zum Aufmarsch und zur Versorgung dieser gewaltigen Streitmacht fuhren täglich 90 bis 100 Eisenbahnzüge in die Aufmarschräume (26).

Von diesem gewaltigen Aufmarsch bemerkte die deutsche Aufklärung dank sowjetischer Tarnung und Täuschung wenig. Die Maßnahmen der sogenannten „Maskirovka“ stellten einen integralen Bestandteil der Operationsplanung dar. Nur ganz wenige Eingeweihte in der Stavka und im Generalstab wussten von der geplanten Großoffensive. In den Durchbruchsabschnitten, in welchen die Sowjets die deutschen Verteidigungslinien zu durchbrechen beabsichtigten, stellte die Führung der Roten Armee eine zahlenmäßige Überlegenheit von nicht weniger als 10 : 1 her (27). Erkauft wurde dies durch die minimale Besetzung der Front in anderen Abschnitten. Voraussetzung dafür, dass die Sowjets dieses Risiko in Kauf nehmen konnten, war ein wirksamer Gegennachrichtendienst, der dafür sorgte, dass die Deutschen die Schwächen nicht erkannten.

Genau umgekehrt verhielt es sich bei den Deutschen: Aufgrund ihrer falschen Einschätzung der Absichten ihres Gegners bildeten sie ein Schwergewicht ihrer Kräfte südlich der Pripjet-Sümpfe (28). Obwohl die Heeresgruppe Mitte dem Namen nach über eine Panzerarmee verfügte, besaß sie in Tat und Wahrheit zu Beginn der Operation Bagration eine einzige Panzerdivision. Noch im Mai war das LVI. Panzerkorps aus Belarus in die Nordukraine verlegt worden, was zu jeglichem Verlust an operativer Tiefe in der Verteidigung führte (29). Als die sowjetische Offensive begann, verfügten die vier Armeen der Heeresgruppe Mitte de facto über Reserven von gerade einmal je 1 bis 1½ Divisionen (30).

Durchbruch und Kapitulation der „Festen Plätze“

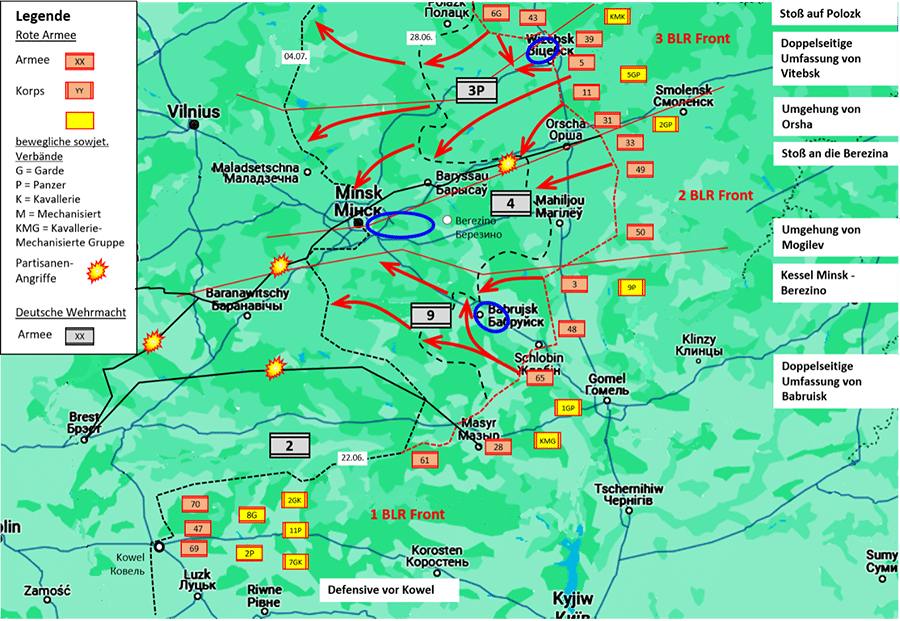

Zwei Tage vor Beginn der Offensive begannen die belarussischen Partisanen im Rücken der deutschen Front eine Kampagne gegen den Eisenbahnverkehr, welche sich auf die Linien Brest – Baranivichi – Minsk – Orscha und Brest – Luninets – Starushki sowie auf jene von Vilnius nach Dvinsk (Daugavpils) konzentrierte. Sie brachten den Eisenbahnverkehr während 48 Stunden praktisch zum Erliegen. Diese Kampagne kompensierte die schwache Interdiction, das heißt die Abriegelung des Operationsraums durch sowjetische Luftstreitkräfte ein Stück weit. Auch im weiteren Verlauf unterstützten die Partisanen den Vormarsch der Roten Armee, namentlich beim Übergang über die Flüsse in Belarus (31).

Karte: Partisanen und erste Phase der Operation (32)

Quelle: Verfasser

Am 22. Juni 1944 begann die sowjetische Großoffensive mit dem Angriff der 1. Baltischen und der 3. Belarussischen Front beidseits von Witebsk und bei Orscha. Rasch entstand hier eine 100 km breite Lücke zwischen den deutschen Heeresgruppen Mitte und Nord, durch welche die Truppen der Roten Armee nach Westen vorstießen. Im Vergleich zu früheren Offensiven war die Intensität der Artillerievorbereitung nochmals gesteigert worden und dauerte nun gut zwei Stunden (33). Der wichtige Verkehrsknotenpunkt Orscha wurde von den Sowjets am 26. Juni erobert. Am 23. Juni begann der Angriff der 2. Belarussischen Front bei Mogilev, das am 28. Juni kapitulierte. Am 24. Juni schließlich griff die 1. Belarussische Front beidseits von Bobruisk an. Hitlers „Feste Plätze“ wurden rasch eingeschlossen und mussten wenige Tage später unter hohen Verlusten preisgegeben werden. Durch die entstandenen Lücken schoben die Sowjets rasch mechanisierte Kräfte und Kavallerie nach (34). Schon am 25. Juni zeichneten sich auf beiden Flügeln der Heeresgruppe Mitte durchschlagende Erfolge der Sowjets ab, wodurch die Gefahr einer beidseitigen Umfassung der gesamten Heeresgruppe entstand (35). Am 1. Juli überschritten Truppen der 3. Belarussischen Front nördlich von Borissov die Beresina. Damit war der Weg frei für die Vereinigung der angreifenden Kräfte im Raum Minsk, das am 3. Juli befreit wurde. Dass Minsk aber nur ein Zwischenziel darstellte, war den Deutschen schon am 28. Juni klargeworden (36).

Zusammenbruch der Deutschen

Noch während bei Vitebsk, Bobruisk und an der Beresina gekämpft wurde, schloss die Rote Armee im Raum Minsk den Einkreisungsring um die deutsche 4. Armee. Als die 1. Belarussische Front am 4. Juli Stoubzy (Stolbzy) eroberte, war dieser der Rückzug nach Westen abgeschnitten, sodass der 4. Armee schließlich nur die Kapitulation übrigblieb.

Auch weiter im Süden, beidseits von Mozyr, wurden die Deutschen in die Defensive gedrängt und konnten nurmehr Verzögerungsgefechte in Richtung Baranavichi führen, wohin Verstärkungen aus der Heeresgruppe Nordukrainezugeführt wurden, nachdem die Deutschen den Ernst der Lage erkannt hatten.

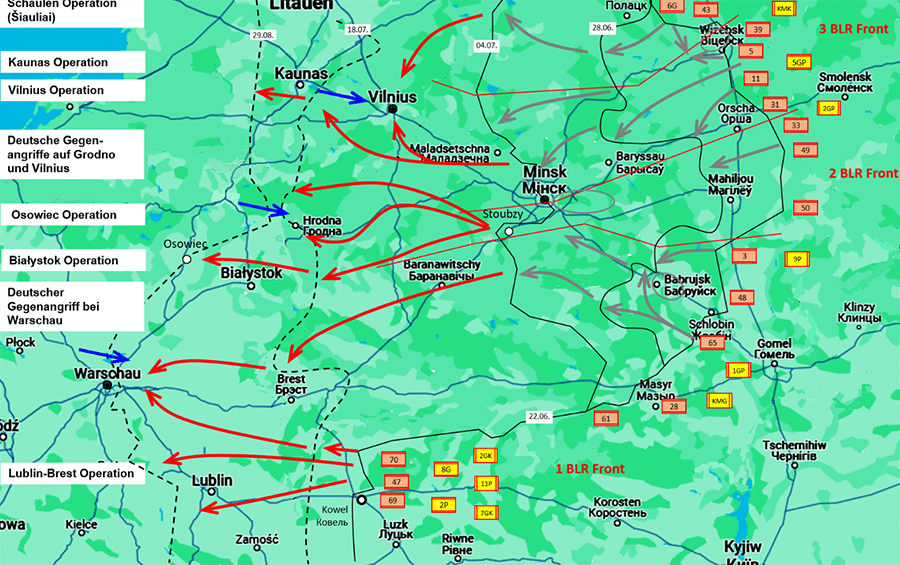

Karte: Zweite Phase der Operation

Quelle: Verfasser

Als am 18. Juli der ursprünglich erwartete Angriff der Roten Armee bei Kowel begann, erzielten die Verbände der 1. Belarussischen Front auch hier rasche Erfolge und erreichten am 29. Juli im Raum Lublin die Weichsel. Danach nutzte die Rote Armee die Erfolge der ersten Operationsphase ausgiebig aus und stieß weiter nach Westen vor, befreite Bialystok am 27. und Brest am 29. Juli. Der Nachfolger von General-Feldmarschall Busch als Oberbefehlshaber der Heeresgruppe Mitte, Walter Model, hatte sich vergeblich bemüht, westlich von Minsk eine neue Verteidigungslinie aufzubauen. Erst ein deutscher Gegenangriff an der Weichsel nördlich und südlich von Warschau brachte Ende August den sowjetischen Vormarsch zum Stehen.

Fazit einer Katastrophe

Die Rote Armee war in zwei Monaten 600 km weit vorgestoßen, von Düna und Dnepr bis an die Weichsel. Von 38 Divisionen der Heeresgruppe Mitte waren 28 zerschlagen worden. Die 4. deutsche Armee existierte nicht mehr und von der 9. Armee und der 3. Panzerarmee blieb kaum mehr etwas übrig (37). Zu mehr als zu Verzögerungskämpfen war die Heeresgruppe Mitte in der Folge nicht mehr fähig.

Die kurz aufeinanderfolgenden Angriffe in weit auseinander liegenden Räumen und die, dank Zusammenfassung der angreifenden Truppen in eng begrenzten Abschnitten erzielten Durchbrüche durch die Front führten dazu, dass die Oberkommandos der deutschen Armeen und auch der Heeresgruppe Mitte die wenigen vorhandenen Reserven nicht geschlossen einsetzen konnten und oftmals auch gar nicht richtig wussten, wo nun die Prioritäten zu setzen seien. Am deutlichsten zeigte sich bei der deutschen 9. Armee, deren Oberkommandierender, General Hans Jordan, mit Umgruppierungen Zeit verlor und schließlich seine einzige gepanzerte Reserve, die 20. Panzerdivision, aufteilte, anstatt sie geschlossen zum Einsatz zu bringen – ein Verstoss gegen grundlegende Regeln der Taktik (38).

Dank der Fähigkeit, die Anfangserfolge an Düna, Dnepr und Pripyat auszunutzen und den Angriff in die Tiefe durch die Zuführung beweglicher Kräfte in Gang zu halten, gelang der Roten Armee das, was sie vor der Operation nicht für möglich gehalten hätte, nämlich ein Stoß aus ihren Ausgangsstellungen bis an die Weichsel und an die Bucht von Riga. Sie zerschlug damit drei der vier Armeen der Heeresgruppe Mitte und kesselte die Heeresgruppe Nord im Baltikum ein, die dort noch bis Kriegsende ausharrte (39).

Selbstüberschätzung und Überheblichkeit

Die viel kritisierten „Festen Plätze“, deren Verteidigung bis zum letzten Mann Hitler angeordnet hatte, hätten im Gelände von Belarus durchaus ihren Sinn gehabt, wenn sie in der Tiefe des Raumes entlang der wichtigsten Achsen und an den Übergängen über die bedeutendsten Hindernisse angelegt worden wären. Als Bollwerk wären sie für weit von ihren Logistikbasen entfernte mechanisierte Verbände der Sowjets wohl schwer zu knacken gewesen (40). Für den bloßen Kampf als „Wellenbrecher“ um Zeitgewinn hätten wohl auch weniger starke mobil eingesetzte Kräfte genügt (41).

Zur Niederlage der Deutschen führten letzten Endes ein übersteigertes Selbstvertrauen der Heeresgruppe Mitte als Folge der erfolgreichen Abwehr der sowjetischen Offensiven im vorangegangenen Winter (42), die mangelnde Kenntnis der Einsatzverfahren der Roten Armee, eine der Geografie nicht angepasste Kampfführung und eine katastrophal falsche Lageeinschätzung durch die Nachrichtendienste der verschiedenen Stufen, wobei auch das Oberkommando der Heeresgruppe Mitte nicht ausgeklammert werden darf. Im Gegensatz dazu hatte die Rote Armee ihre Lehren aus den Offensiven seit dem Abwehrerfolg in der Kursker Verteidigungsoperation gezogen. Die Stavka VGK hatte eine realistische Vorstellung von den Fähigkeiten der Roten Armee und ihrer Möglichkeiten im Sommer 1944. Den Sowjets gelang es, unbemerkt in den vorgesehenen Räumen eine entscheidende Überlegenheit an Truppen und Material herzustellen. In der Planung und Vorbereitung der Operation Bagration erwies sich das militärische Know-How der Sowjets jenem der Deutschen als überlegen (43).

Anmerkung der Redaktion: Belarus – oder Weissrussland, wie das Land im deutschen Sprachbereich oft auch genannt wird – war das Land, das unter dem absolut menschenverachtenden und äusserst brutalen Vorgehen der deutschen Truppen im Osten am meisten zu leiden hatte. Nach Schätzungen der wissenschaftlichen Forschung kamen etwa ein Viertel der dortigen Bevölkerung zu Tode. Aber statt dass Deutschland, ähnlich wie in puncto Holocaust, ein schlechtes Gewissen gegenüber Belarus hat, behandelt es heute Belarus mit Hass und Sanktionen. Wo ist der Kino-Besitzer, der den Mut hat, endlich den meisterhaften Film «Komm und sieh!» zu zeigen? (cm)

Anmerkungen zum Beitrag von Ralph Bosshard:

- Einen Überblick über die Operation bei Robert W. Stephan: Stalin’s secret war, Stalin’s Soviet Counterintelligence against the Nazis, 1941-1945, Kansas 2004, S. 38ff und William M. Connor: Analysis of Deep Attack Operations Operation Bagration Belorussia 22 June-29 August 1944, U.S. Army Command and General Staff College, Combined Studies Institute, Fort Leavenworth, KS, März 1987, online unter https://apps.dtic.mil/sti/pdfs/ADA483385.pdf, S. 43 – 57. Ausnahmsweise sei hier auf einen Artikel in Wikipedia verwiesen, der als sehr gelungen bezeichnet werden darf und einen guten Überblick gibt: https://de.wikipedia.org/wiki/Operation_Bagration. Die Operation Bagration wird eingeteilt in elf Unteroperationen: Witebsk-Orscha-, Mogilev-, Bobruisk-, Polozk-, Minsk-, Vilnius-, Šiauliai-, Białystok-, Lublin-Brest-, Kaunas- und Osowiec-Operation.

- Eine der besten Quellen hierfür ist wohl Hermann Gackenholz: Zum Zusammenbruch der Heeresgruppe Mitte Sommer 1944. in Vierteljahreshefte für Zeitgeschichte (VfZ) Jahrgang 3 (1955) Heft 3, S. 317–333., online unter https://www.ifz-muenchen.de/heftarchiv/1955_3_6_gackenholz.pdf. Gackenholz führte das Kriegstagebuch des Stabs der Heeresgruppe MITTE. Er hatte somit Zugang wohl zum Gros der Unterlagen des Stabs und zu den Stabsoffizieren inkl. dem Chef des Stabes Generalleutnant Hans Krebs und dem sogenannten I a (Generalstabsoffizier und Chef der Operationsabteilung) Oberst iG von der Groeben. Als Angehöriger dieses Stabs hatte er natürlich alles Interesse daran, das eigene Handeln zu rechtfertigen, äußerte aber auch Selbstkritik. Er gab auf S. 318 Hitler die alleinige Schuld an der Katastrophe der Heeresgruppe Mitte, nahm aber seinen Chef, GFM Busch von jeglicher Kritik aus.

- Siehe Sven Felix Kellerhoff: Zweiter Weltkrieg; Hitler stoppte die Ablösung dieses unfähigen Generals, in: Welt.de. 02.02.2017, online unter https://www.welt.de/geschichte/article161723183/Hitler-stoppte-die-Abloesung-dieses-unfaehigen-Generals.html. Vgl. Samuel W. Mitcham Jr.: Generalfeldmarschall Ernst Busch, in: Gerd R. Ueberschär (Hrsg.): Hitlers militärische Elite. Vom Kriegsbeginn bis zum Weltkriegsende, Band 2, Darmstadt 1998, S. 20–27. Vgl. auch „Ernst Busch“ bei Wissen Digital, online unter https://www.wissen-digital.de/Ernst_Busch, und „Busch, Bernhard Wilhelm Ernst“ im Lexikon der Wehrmacht, online unter https://www.lexikon-der-wehrmacht.de/Personenregister/B/BuschE-R.htm.

- Wortlaut der Moskauer Deklaration online unter http://www.ibiblio.org/pha/policy/1943/431000a.html.

- Zum deutsch-sowjetischen Grenzvertrag von 1939 siehe „Deutsch-sowjetischer Grenz- und Freundschaftsvertrag, 28. September 1939“ bei 100(0) Schlüsseldokumente zur russischen und sowjetischen Geschichte, online unter https://www.1000dokumente.de/index.html?c=dokument_ru&dokument=0027_gre&object=abstract&l=de#:~:text=Der%20deutsch%2Dsowjetische%20Grenz%2D%20und,von%20Hitler%20gut%20gehei%C3%9Fen%20wurde. Zum Friedensvertrag von Riga siehe „Kalenderblatt 18. März 1921, Polen und Russland schließen Frieden“, bei Welt.de, 16.03.2017, online unter https://www.welt.de/geschichte/kalenderblatt/article162895084/Polen-und-Russland-schliessen-Frieden.html und der Wortlaut unter http://poland1939.ru/content/mirnyy-dogovor-mezhdu-rossiey-i-ukrainoy-s-odnoy-storony-i-polshey-s-drugoy-rizhskiy-mirnyy.

- Khatyn liegt ca. 50 km nord-nordöstlich von Minsk. Vgl. „Massenmord aus Gewohnheit“, bei Global Bridge, 05.06.2023, online unter https://globalbridge.ch/massenmord-aus-gewohnheit-siehe-dazu-auch-den-redaktionellen-nachsatz/ und „Verbrecher in Uniform und willfährige Verbündete“, bei Global Bridge, 18.06.2023, online unter https://globalbridge.ch/verbrecher-in-uniform-und-willfaehrige-verbuendete/.

- Belarussisch Azarychy; Mozyr auch Mazyr geschrieben. Zu Osarichi siehe Аркадий Шкуран: ОЗАРИЧИ, МАРТ 1944‑го…, bei Белорусская Военная Газета, 15.03.2013, online unter http://vsr.mil.by/2013/03/15/ozarichi-mart-1944%E2%80%91go%E2%80%A6/, in russischer Sprache. Vgl. „Erschütternde Kindheit; vier Zeitzeugen aus Weißrussland berichteten über ihre Erlebnisse im Konzentrationslager Osaritschi“, in: Kölner Stadtanzeiger, 22.09.2006, online unter https://www.ksta.de/redaktion/erschuetternde-kindheit-119287 und Hellin Sapinski: Vor 70 Jahren: Wehrmacht lässt 9000 „nutzlose Esser“ sterben, bei Die Presse, 19.03.2014, online unter https://www.diepresse.com/1575992/vor-70-jahren-wehrmacht-laesst-9000-nutzlose-esser-sterben. Bilder der Gedenkstätte bei Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas: Gedenkstättenportal zu Orten der Erinnerung in Europa. Denkmal für die Opfer der Lager von Osaritschi (Einführung – Geschichte – Opfer – Erinnerung), online unter https://memorialmuseums.org/denkmaeler/view/353/Denkmal-f%C3%BCr-die-Opfer-der-Lager-von-Osaritschi. Für dieses Kriegsverbrechen, das eines der größten der Wehrmacht in der Sowjetunion darstellt, wurde Harpe nicht zur Verantwortung gezogen.

- Minsk wurde zwar als „Fester Platz“ ausgebaut, dann aber mangels Truppen in der Stadt nicht entschlossen verteidigt. Grundlagen für die Darstellung der Eisenbahnlinien sind die Netzkarten der belarussischen Bahn unter https://www.soldat.ru/files/f/00000591.jpg und https://q-map.ru/tag/%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D1%81%D1%81%D1%80/page/4/, sowie der polnischen Eisenbahn unter https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/22/PKP1952-53.jpg, wobei zu beachten ist, dass sich das Netz der polnischen Eisenbahnen bis 1952 nicht wesentlich veränderte, abgesehen von der Reparatur der kriegsbedingten Schäden.

- Vgl. Connor, Analysis, a.a.O., S. 13.

- Siehe „Infanteriedivisionen der 35 Aufstellungswellen von 1934 bis 1945: Vollständige Liste“, bei Lexikon der Wehrmacht, online unter https://www.lexikon-der-wehrmacht.de/Gliederungen/Infanteriedivisionen/Gliederung.htm. Vgl. Connor, Analysis, a.a.O., S. 4f.

- Siehe Connor, Analysis, a.a.O., S. 12. Vgl. die Grafik bei Statista.de: „Zuwachs der Rüstungsproduktion im Deutschen Reich während des Zweiten Weltkrieges in den Jahren 1940 bis 1944“ bei Statista online unter https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1118484/umfrage/zuwachs-der-ruestungsproduktion-im-deutschen-reich/.

- Siehe Connor, Analysis, a.a.O., S. 10.

- Ukrainisch Kharkiv. Siehe Connor: Analysis, a.a.O., S. 2f. Die Stavka VGK war das Hauptquartier des Oberkommandos der Roten Armee (RKKA), das während des deutsch-sowjetischen bzw. Großen Vaterländischen Krieges die strategische Führung der sowjetischen Streitkräfte ausübte. VGK steht russisch für Верхо́вного Главно-Кома́ндования (Verkhovnogo Glavnokomandovaniya).

- Siehe Connor, Analysis, a.a.O., S. 11.

- Ebd. S. 3. Zum „Fall Blau“ und seiner Bedeutung für die deutsche Mineralöl-Versorgung siehe Joel S A Hayward: Too Little, Too Late: An Analysis of Hitler’s Failure in August 1942 to Damage Soviet Oil Production, in The Journal of Military History, July 2000, S. 769 – 794, online unter file:///C:/Users/USER/Documents/%D0%A0%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%84/06%20Recherchen%20&%20Artikel/24-07%20Bagration/Bagration%20-%20Darstellungen/Fall%20BLAU%20Too-Little-Too-Late.2.pdf. Zum Persischen Korridor siehe Henner Fürtig: Iran im Zweiten Weltkrieg; der persische Korridor, bei DAMALS 04/2019, 20.03.2019, Vorschau unter https://www.wissenschaft.de/magazin/weitere-themen/der-persische-korridor/. Eine ganze Abhandlung dazu bei T. H. Vail Motter: The Persian Corridor and Aid To Russia. United States Army Center of Military History, Washington D.C. 1952, online unter https://history.army.mil/books/wwii/persian/index.htm.

- Siehe „Brigade Commander Georgii Samoilovich Isserson: The Evolution of Operational Art“, translated by Bruce W. Menning, Combat Studies Institute Press, US Army Combined Arms Center Fort Leavenworth, Kansas, 2013, online unter https://www.armyupress.army.mil/Portals/7/combat-studies-institute/csi-books/OperationalArt.pdf. Vgl. Siehe David M. Glantz: Soviet Military Operational Art; in Pursuit of Deep Battle, London 1991, Vorschau unter https://books.google.ch/books?id=ZRBO5Kd8L44C&pg=PA94&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false, namentlich S. 74 – 88.

- Siehe В.Н. ШЕПТУРА: Влияние теории глубокой операции и глубокого боя на разработку основ организации связи накануне Великой Отечественной войны 1941—1945 гг, bei Военно-Исторический журнал 7/2006, S. 26 – 30, onlineunter https://prussia.online/Data/Book/vo/voenno-istoricheskiy-zhurnal-2006-7/%D0%92%D0%98%D0%96%202006-07.pdf, inrussischer Sprache.

- Siehe Gerd Brenner: Zweifrontenkrieg um Russlands Ressourcen, bei World Economy, 04.05.2020, online unterhttps://www.world-economy.eu/nachrichten/detail/zweifrontenkrieg-um-russlands-ressourcen/. Vgl. Connor: Analysis, a.a.O., S. 15.

- Siehe Connor: Analysis, a.a.O., S. 14f, 32, 39, 58, Siehe Эмануил ИОФФЕ: Операция «Багратион»: малоизвестныестраниц, bei Беларусская Думка № 7/2023, 23.03.2023, S. 77 (Emanuel Ioffe: Operation BAGRATION, wenig bekannte Seiten). Für Bagration waren die Ziele etwas kürzer gesteckt: 60 bis 70 km für die erste Aufgabe der Fronten, 200 km für die Folgeaufgabe. Vgl. auch Robert W. Stephan: Stalin’s secret war, Stalin’s Soviet Counterintelligence against the Nazis, 1941-1945, Kansas 2004, S. 35.

- Siehe Connor: Analysis, a.a.O., S. 6 – 8.

- Grundlage = Atlas of the World Battle Fronts in Semimonthly Phases, to August 15th, 1945, Supplement to the Biennial Report of the Chief of Staff of the United States Army, July 1st, 1943 to June 30th, 1945 to the Secretary of War, online unter https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/42/Atlas_of_the_World_Battle_Fronts_in_Semimonthly_Phases_to_August_15%2C_1945.pdf.

- Zu den Handlungsoptionen der Roten Armee siehe Connor, Analysis, a.a.O., S. 6f

- Siehe Эмануил ИОФФЕ: Операция «Багратион»: a.a.O. S. 74 – 81. Vgl. Connor, Analysis, a.a.O., S. 9.

- Vgl. Connor, Analysis, a.a.O., S. 28 – 30 und zur Doktrin S. 31 – 33. Gackenholz bezeichnete auf S. 320 die Beurteilung der Feindlage durch den Stab der Heeresgruppe Mitte auch nachträglich als richtig, da man mit gleichzeitigen Angriffen an verschiedenen Stellen mit wechselndem Schwerpunkt gerechnet habe. Überrascht sei man hingegen vom Angriffsverfahren der Roten Armee gewesen. Ebd. S. 332.

- Siehe „Генерал армии Алексей Иннокентьевич Антонов“ auf der Homepage des russischen Verteidigungsministeriums unter https://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/history/more.htm?id=12104525@cmsArticle und „Антонов АлексейИннокентьевич, генерал армии, начальник штаба МВО в 1937“ bei Вестник Замоскворечье, online unter https://zamos.ru/dossier/a/4367/, in russischer Sprache.

- Siehe Connor, Analysis, a.a.O., S. 9f, 16, 19 und Annex A und C. Vgl. Татьяна ИВАНОВА: Операция «Багратион»: в светеновых научных исследований bei Беларусская Думка № 11 2020, 05.09.2020, S. 60 – 67, online unter https://beldumka.belta.by/isfiles/000167_513452.pdf, in russischer Sprache, S. 62 (Tatyana Ivanova: Operation Bagration im Licht neuer wissenschaftlicher Untersuchungen). Zu den logistischen Vorbereitungen gehörte auch der Bau neuer Straßen und Brücken.

- Siehe Connor, Analysis, a.a.O., S. 43 und Rein/King: Weaving the Tangled Web, a.a.O., S. 116, 127.

- Siehe ИВАНОВА: Операция «Багратион», a.a.O. S. 62 und Connor, Analysis, a.a.O. S.10. Im Gegensatz dazu verfügte die Heeresgruppe Nordukraine unmittelbar vor Beginn der sowjetischen Lvov-Sandomierz Offensive über circa 50 Infanterie-, 6 Panzer- und 2 Kavallerie-Divisionen.

- Siehe Татьяна ИВАНОВА: Операция «Багратион»: a.a.O. S. 62. Vgl. Connor, Analysis, a.a.O. S. 37, 39 und Gackenholz, Zusammenbruch, a.a.O. S. 320.

- Siehe Gackenholz, Zusammenbruch, a.a.O. S. 321.

- Siehe ИОФФЕ: Операция «Багратион», a.a.O, S. 75f und Connor, Analysis, a.a.O., S. 60, der bemerkte, dass nur 5% der Einsätze der sowjetischen Luftwaffe der Interdiction dienten.

- Vgl. auch die Karte des Militärgeschichtlichen Forschungsamts auf der Homepage der Deutschen Bundeswehr unter https://zms.bundeswehr.de/de/mediathek/zmsbw-aktuelle-karte-bagration-1944-5386500.

- Sie dauerte gemäß ИВАНОВА: Операция «Багратион», a.a.O. S. 63, 120 bis 140 Minuten.

- Ebd. S. 324.

- Siehe Gackenholz, Zusammenbruch, a.a.O. S. 326f.

- Ebd. S. 328f.

- Ebd. S. 317.

- Das führte wenige Tage danach zu seiner Entlassung als Armee-Oberkommandierender durch Hitler.

- [1] Siehe Sven Felix Kellerhoff: In Kurland verschliss Hitler seine besten Truppen, bei Welt Geschichte, 09.05.2015, online unter https://www.welt.de/geschichte/zweiter-weltkrieg/article140687727/In-Kurland-verschliss-Hitler-seine-besten-Truppen.html. In der deutschen Historiografie ist in diesem Zusammenhang zuweilen von der „unbesiegten Armee“ die Rede, die heldenhaft gegen die sinnlos anstürmenden Sowjets ausgehalten habe. Der deutsche Soldatenwitz jener Zeit vom „bewaffneten Kriegsgefangenenlager“ ist wohl zutreffender.

- In dieser Richtung geht auch eine Aussage von Gackenholz in Bezug auf Slutsk, a.a.O., S. 333.

- Der Begriff des „Wellenbrechers“ geistert in der Historiografie umher, ohne dass ihr konkreter militärischer Nutzen erläutert würde. Dieser war wohl den Kraftaufwand nicht wert. Zu dieser Erkenntnis kam nachträglich auch Gackenholz, a.a.O. S. 333.

- Siehe Gackenholz, a.a.O. S. 319 und 322. Vgl. auch Rein/King: Weaving the Tangled Web, a.a.O. S. 120.

- Zu einem ähnlichen Schluss kommt auch ИОФФЕ: Операция «Багратион», a.a.O. S. 80.