Analyse | Wird die Schweiz aus Schaden klug?

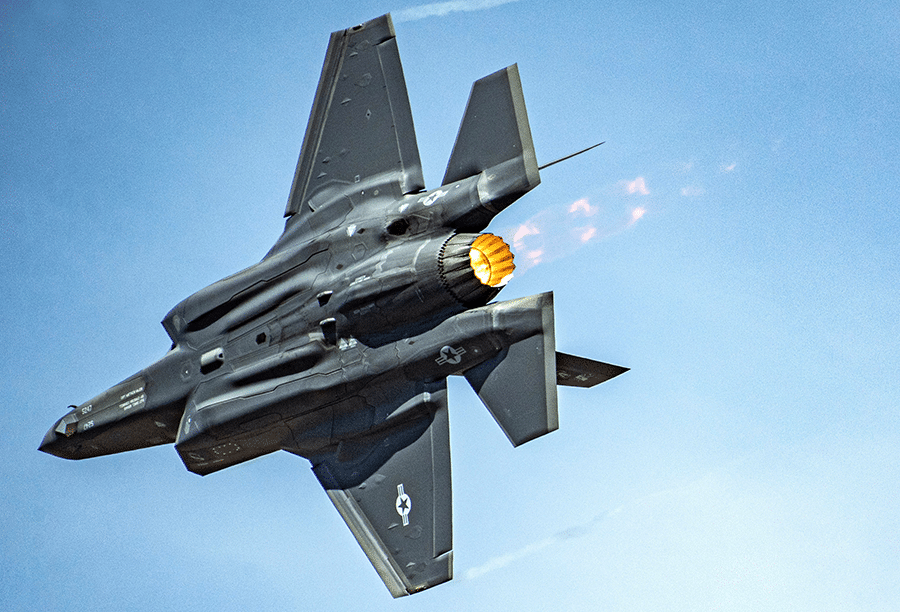

Nach der Veröffentlichung des Buchs «F-35 Absturz mit Ansage. Ein staatspolitischer Skandal», in welchem Nationalrat Pierre-Alain Fridez seine Beobachtungen aus der Sicherheitspolitischen Kommission des Nationalrats zusammenfasste, können wohl kaum mehr Zweifel daran bestehen, dass bei der Beschaffung eines neuen Kampfflugzeugs durch die Schweiz und namentlich beim Typenentscheid zugunsten des US-amerikanischen Mehrzweckkampfflugzeugs F-35 Lightning II nicht alles mit rechten Dingen zugegangen ist (1).Die Flugzeugbeschaffung kleinerer Staaten wie der Schweiz ist weniger eine technische oder politische, sondern eine strategische Entscheidung, bei der Aspekte wie Versorgungssicherheit, Weiterentwicklungsmöglichkeiten und Zeitmanagement wichtiger sind als technische Details – weshalb die aktuelle Beschaffungspolitik und der Zeitdruck rund um den F-35 kritisch zu sehen sind.

Am 28. Juni 2021, zwei Tage vor der Sitzung, an welcher der Bundesrat die Typenwahl vorzunehmen hatte, legte das Bundesamt für Justiz ein Rechtsgutachten vor, das festhielt, dass außenpolitische Aspekte erst berücksichtigt werden dürften, wenn zwei Angebote im Lichte der Zuschlagskriterien gleichwertig seien. Da keine Gleichwertigkeit vorliege – der F-35 war im Ranking der geprüften Flugzeugtypen nach einer teilweise geheim gehaltenen Bewertung durch das Schweizer Militär obenaus geschwungen – sei die Berücksichtigung außenpolitischer Gesichtspunkte nicht zulässig.

Schon der hier verwendete Begriff der Gleichwertigkeit ist problematisch: Mit Rücksicht auf die Gesamtbedürfnisse des Landes im Bereich der Sicherheit kann es nicht darum gehen, ein möglichst gutes Kampfflugzeug für das zur Verfügung stehende Geld zu beschaffen, sondern eines, das ganz einfach gut genug ist. Im Lichte dieser Überlegung ist gegenüber Punktetabellen und Ranglisten ganz generell Vorsicht angebracht. Alle vier geprüften Typen haben die gestellten Anforderungen erfüllt und damit wäre eigentlich auch „Gleichwertigkeit“ gegeben. Katastrophal falsch ist im Gutachten aber die Aussage, wonach die Berücksichtigung außenpolitischer Gesichtspunkte nicht zulässig sei. Im Gegenteil: Weil außenpolitische bzw. geopolitische Aspekte sich auf die Wirksamkeit im Einsatz massiv, ja sogar entscheidend auswirken können, müssen sie zwingend berücksichtigt werden. Der Grund ist ein ganz einfacher: Ein Flugzeug, das nicht fliegt, ist nicht wirksam. Und diese Gefahr ist sehr real.

Probleme mit der F/A-18

Aus Überlegungen von Logistik und Kosten würden die meisten kleinen und mittleren Länder in ihren Luftstreitkräften am liebsten eine Ein-Typen-Flotte betreiben mit einem einzigen Muster von Mehrzweck-Kampfflugzeug, welches alle Bedürfnisse der Luftstreitkräfte abdeckt, von der Ausbildung über den täglichen Luftpolizeidienst bis hin zur Luftverteidigung. So ergeht es auch der Schweiz. In der Vergangenheit bekundete die Schweizer Armee verschiedentlich Probleme, jeweils rechtzeitig jene Ersatzteile für ihre Mehrzweck-Kampfflugzeuge F/A-18 zu beschaffen, welche dringend benötigt wurden, um den sicheren Flugbetrieb aufrecht zu erhalten (2). Die Gründe hierfür waren einfach: Mit Verweis auf die hohen entstehenden Kosten suchte die Logistikbasis der Armee die Lagerung einer Vielzahl von Ersatzteilen zu vermeiden. Die F/A-18 war und ist bis heute das Workhorse der Luftstreitkräfte der USA und ihrer Verbündeten und fand weltweit in Konflikten Verwendung. Die Belieferung derjenigen Luftstreitkräfte, die zusammen mit den USA irgendwo auf der Welt operierten, wurde von den Herstellern oftmals als prioritär eingestuft gegenüber den Bedürfnissen eines Landes, das de facto nicht bedroht war. So wird es der Schweiz absehbar auch mit dem F-35 ergehen, der in großer Anzahl produziert werden wird und zum Arbeitspferd westlicher Luftstreitkräfte werden dürfte. Diejenigen Kreise, die der Schweiz heute erklären, dass sie den F-35 unbedingt brauche, um eine russische Invasion abzuwehren, werden ihr wohl schon bald die Lieferung von Ersatzteilen verweigern, weil sie in Tat und Wahrheit der Überzeugung sind, dass die Schweiz militärisch nicht bedroht sei.

Abgesehen davon, dass die Bevorratung von Ersatzteilen und Verbrauchsmaterial für lange Zeiträume ein teures Unterfangen ist, löst sie das Problem der Flottenverfügbarkeit nur teilweise, weil heutzutage neben Material auch Wartungsdienstleistungen des Herstellers erforderlich sind, um Flugzeuge einsatzbereit zu halten.

Konsequenzen einer umstrittenen Typenwahl

Die Verantwortlichen im VBS stellten bei der Festlegung der Kriterien, nach denen die verschiedenen Typen zu beurteilen sind, den zu erwartenden Nutzen den Kosten für einen Zeitraum von 30 Jahren gegenüber. Den Nutzen unterteilten sie in operationelle Wirksamkeit, Produktesupport durch den Hersteller, Kooperation mit diesem, sowie die Beteiligung der schweizerischen Industrie. Ob Technologietransfer und Industriebeteiligung als Nutzen einer Kampfflugzeugbeschaffung anzusehen sind, oder eher als Maßnahmen zur Reduktion des Ressourcenaufwands insgesamt, wäre per se schon einmal zu diskutieren. Offensichtlich ist aber, dass die Wirksamkeit des Geräts – die eigentlich die hauptsächliche Motivation für das Geschäft darstellen sollte – nur einen Faktor unter vielen darstellt. Implizit basierte diese Kosten-Nutzen-Analyse damit auf der Annahme, dass in und um die Schweiz in den kommenden 30 Jahren Friede herrscht, ansonsten hätten spezifische, kriegs-bezogene Kriterien prioritär berücksichtigt werden müssen, was ganz offensichtlich nicht geschah. Dass dies unterblieb, kann nicht überraschen: Noch nie hat die Schweiz seit Gründung des Bundesstaats auch nur eine Waffe in einem Krieg eingesetzt.

Der umstrittene Typenentscheid wirft die Schweizer Armee nun zurück auf Feld 1, nämlich die Begründung der Notwendigkeit einer Neubeschaffung, zumal der Hinweis auf das Alter des aktuell im Dienst stehenden Mehrzweck-Kampfflugzeugs F/A-18 nicht mehr genügt. Die sicherheitspolitische Zäsur des Februars 2022, von welcher die Befürworter der aktuellen Beschaffungsvariante so gerne sprechen, würde eigentlich eine komplette Neubeurteilung nahelegen. Der schon vor dem Beginn der zweiten Kriegsphase in der Ukraine am 22. Februar 2022 beschlossene Kauf eines modernsten Kampfflugzeugs der 5. Generation nahm schon eine Lagebeurteilung vorweg, welche angeblich erst danach notwendig wurde, indem implizit das Szenario eines Luftkriegs im unmittelbaren Umfeld der Schweiz skizziert wurde.

Ein industrielles Problem …

Der industrielle Charakter des aktuellen Kriegs in der Ukraine erinnert an den Zweiten Weltkrieg, als selbst komplexe Waffensysteme wie Panzer und Flugzeuge quasi „verbraucht“ wurden und in großen Stückzahlen nachgefertigt werden mussten. Als erstes Beispiel mag der Panzerbau dienen: Der sowjetische mittlere Panzer T-34 war vielleicht nicht der beste Panzer der ersten Hälfte des Krieges, bestimmt aber der effektivste (3). Nachdem seine „Kinderkrankheiten“ der Anfangsphase beseitigt worden waren, erwies er sich seinen deutschen Gegnern als überlegen und zwang die Deutschen zu Neuentwicklungen, vor allem einmal den Panzer V „Panther“ und den Panzer VI „Tiger“ (4). Diese wiederum zwangen die Sowjets zu Weiter- und Neuentwicklungen wie den T-34-85 und später den IS-2. Diese beiden Typen erwarben sich nach einer kurzen Anlaufzeit den Ruf großer Zuverlässigkeit und Robustheit. Solches konnte man von den deutschen „Panthern“ und „Tigern“ nicht unbedingt behaupten; deren Kinderkrankheiten sind schon fast legendär. Im Vorfeld der deutschen Offensive im Kursker Bogen im Sommer 1943 (Unternehmen Zitadelle) gerieten einige „Panther“ schon auf dem Weg von der Eisenbahn in die Bereitstellungsräume in Brand und von den „Tigern“ gingen teilweise mehr durch technische Defekte verloren, als durch Feindeinwirkung (5).

Ein anderes Beispiel ist der sowjetische Flugzeugbau: Ob die Jagdflugzeuge der Konstrukteure Lavochkin, Yakovlev und anderer ihren deutschen Gegnern und den im Rahmen des Lend-Lease-Programms gelieferten westlichen Baumustern überlegen waren oder nicht, ist in der Fachliteratur umstritten und wird es wohl auch bleiben (6). Aber sie waren gut genug, um über dem Kursker Bogen, dem Kuban-Brückenkopf und anderenorts die Luftüberlegenheit zu erringen (7). Noch wichtiger war, dass sie in genügenden Stückzahlen gebaut und unterhalten werden konnten, um diese Aufgabe zu erfüllen. Im Gegensatz dazu wären die im Rahmen des Lend-Lease-Programms gelieferten westlichen Muster wohl kaum in genügender Anzahl vorhanden gewesen, trotz Besetzung des Iran im Jahr 1941 und trotz sicherer Seewege ab Mai 1943 (8).

Im Zweiten Weltkrieg verfügten die Alliierten immer über eine für Deutschland unerreichbare industrielle Basis. Die Sowjetunion genoss darüber hinaus auch noch den Vorteil der geographischen Nähe der industriellen Basis zur Front (9). Kleinere Staaten hatten diesen Vorzug schon damals nicht und haben ihn heute noch viel weniger. Durch Waffenkäufe machen sie sich nicht nur von einem Hersteller abhängig, sondern von einem Herstellerland. Die Abhängigkeit begann damals bei Treibstoffen, Munition, Verbrauchsmaterial, Ersatzteilen, Reparatur- und Unterhalts-Dienstleistungen und ging hin bis zu Kampfwertsteigerungen (10). Noch kaum wurden diese Aspekte in einem Rüstungsprojekt so öffentlich diskutiert, wie beim Beschaffungsprojekt F-35, wo sie sogar auf den Einsatz von Tag zu Tag Einfluss haben.

… und ein strategisches

Für einen kleineren Kunden in einer Flugzeugbeschaffung ist eine Typenwahl weniger eine militärisch-technische Entscheidung – wie die Piloten gerne glauben – und auch keine politische, sondern eine strategische. Fragen nach möglichen Kriegsbeteiligungen potenzieller Herstellerländer, nach der sicheren Basis und nach offenen Nachschubwegen sind wichtiger als technische Daten, Gegengeschäfte und politische Deals. Ein Beschaffungsentscheid müsste auf möglichst plausiblen Szenarien beruhen. Hier stößt die rein technokratische sogenannte „Fähigkeitsorientierte Streitkräfteplanung FOSKE“, die richtigerweise von einem realistischen Kriegsbild ausgeht und keine neuen Feindbilder benötigt, eben an ihre Grenzen (11). Diese Methode mag angemessen sein für Großmächte, aber nicht für kleinere und mittlere Staaten. In der Schweiz müssen jetzt erst einmal Gedanken über Entscheidungskriterien angestellt werden: Mitwirkungs-Möglichkeiten bei Entwicklung und Produktion, Spielräume für Weiterentwicklungen, Optionen für den Ersatz von Komponenten und dergleichen müssten eigentlich auch eine Rolle spielen.

Im Interesse der Kostenersparnis sind die Luftstreitkräfte kleinerer und mittlerer Staaten an einer Flotte mit einem möglichst geringen Anzahl an verschiedenen Typen von Flugzeugen interessiert und wären beinahe ideal bedient mit minimal zwei leicht spezialisierten Flugzeugen, die gewisse Redundanzen im Fähigkeitsportfolio aufweisen sollten. Die Typenwahl, die Tschechien, Ungarn, Österreich und andere Länder getroffen haben, macht durchaus Sinn (12).

Bundesrat Pfister hat ein Stück weit recht, wenn er sagt, die F-35 sei derzeit alternativlos. In der Tat ist zu befürchten, dass die F/A-18 an die Grenze ihrer Lebensdauer gelangt sein wird, bevor ein neues Kampfflugzeug effektiv eingeführt ist. Die F-35 wird dieses Problem nur teilweise beheben können, denn es ist abzusehen, dass andere Länder prioritär beliefert werden, sodass sich die Auslieferung von F-35 an die Schweiz weiter verzögern wird. Wer bereits jetzt Maßnahmen zur Verlängerung der Lebensdauer der F/A-18 fordert, der handelt wohl in weiser Voraussicht. Das Problem des Zeitdrucks hat man sich in der Schweiz selbst geschaffen.

Die Lehren von heute

Die Geschichte des Zweiten Weltkriegs, des letzten Kriegs industriellen Maßstabs, der auf europäischem Boden ausgetragen wurde, zeigt, dass die Verfügbarkeit genügend leistungsfähiger Waffensysteme mindestens ebenso wichtig ist, wie deren technische Leistungsfähigkeit. Im aktuellen Krieg in der Ukraine zeigt sich erneut, dass industrielle Produktionskraft und Nachschubfähigkeit entscheidender sind als technische Überlegenheit einzelner Waffensysteme. Kleinere Staaten bleiben durch Rüstungsabhängigkeit von Herstellerländern besonders verwundbar.

Das entkräftet das Argument, wonach außenpolitische Erwägungen keine Rolle spielen dürften, vollständig. Die geopolitischen Risiken der Beschaffung von militärischem Großgerät durch kleine und mittlere Staaten legen im Bereich der Kampfflugzeuge die Abkehr von der Ein-Typen-Flotte nahe. Dann muss man sich aber die Frage stellen, ob die Eckwerte der schweizerischen Landesregierung für die Kampfflugzeug-Beschaffung und die Kriterien der Typenwahl grundsätzlich richtig waren. Ein Neuanfang mit grundsätzlich neuen Ansätzen könnte hier notwendig werden.

Wie weiter?

Wenn die Schweiz für die Abdeckung ihrer unmittelbaren Bedürfnisse, das heißt für den Luftpolizeidienst und den verstärkten Luftpolizeidienst bei eingeschränkter Luftraumnutzung rasch einen Ersatz beschaffen will, dann ist sie möglicherweise gut beraten, ein etwas bescheideneres Trainings- und Kampfflugzeug von außerhalb Europas zu beschaffen, das eben nicht als Workhorse in westlichen Interventionskriegen verwendet wird. Sie kann die Beschaffung eines toppmodernen Kampfflugzeugs für die Erhaltung von Wissen und Können im Bereich der Luftverteidigung etwas hinausschieben, was angesichts der nach wie vor tiefen Bedrohung der Schweiz durchaus zu verantworten wäre. Auch in der heutigen, aufgeheizten Lage darf man sicherlich die Aussage wagen, dass die Prioritäten Russlands im Falle eines Kriegs mit einer Koalition der Willigen in Europa nicht bei der Schweiz sind.

In allen Varianten der Lageentwicklung ist davon auszugehen, dass die Schweiz nicht in der Lage sein wird, eine genügende Anzahl von F-35 zu beschaffen, welche die permanente Leistung verstärkten Luftpolizeidiensts über längere Dauer, das heißt Wochen bis Monate, erlaubt. Doch selbst wenn das gelingen sollte, wird die Schweiz nicht in der Lage sein, einen lang andauernden, permanenten Luftpolizeidienst logistisch durchzuhalten, nur schon deshalb, weil sie in einer Krisenlage in Europa, welche einen solchen erfordert, nicht mehr an die Ersatzteile und an Wartungsdienstleistungen herankommt, die sie benötigt. In jedem Fall kann sich die Schweiz aber an der Entwicklung neuer, innovativer Systeme für den Schutz des Luftraums, das heißt für Luftpolizeidienst und -verteidigung beteiligen, womit ihr Einfluss auf Produktion und Wartung langfristig sichergestellt wäre.

Sollte die Schweiz nicht aus dem F-35-Beschaffungsprogramm aussteigen können und gezwungen sein, die Anzahl der zu beschaffenden Flugzeuge zu reduzieren, dann wird ein weiteres Beschaffungsprojekt für ein Kampfflugzeug für lang andauernden, verstärkten Luftpolizeidienst nicht zu rechtfertigen sein. Dann aber wird die Schweiz Lücken und Schwächen hinnehmen müssen und kann nur versuchen, durch Modifikationen an bestehendem Fluggerät diese Lücken zumindest teilweise zu kompensieren. Zu den Maßnahmen gehört dann sicherlich eine Verlängerung der Lebensdauer der F/A-18 durch extensive Nutzung und allenfalls Modifikationen an Schulungsflugzeugen PC-7 und PC-21, im vollen Bewusstsein, dass die Flugleistungen letzterer die Bedürfnisse nie und nimmer abdecken werden.

Wenn die Schweiz aber aus der F-35-Beschaffung aussteigen kann, dann ist die Tür offen zu Beteiligungen an innovativen Entwicklungen, welche auch in den kommenden Jahrzehnten dem Fähigkeitserhalt im Bereich der Luftverteidigung dienen können. Das würde dem aktuellen Bedrohungsbild entsprechen, das bald wieder zu einer realistischeren Betrachtung insbesondere der militärischen Fähigkeiten Russlands zurückkehren wird. Dass kurzfristig zur Befriedigung des unmittelbaren Bedürfnisses des Luftpolizeidienstes ein neues Kampfflugzeug zu beschaffen ist, kann einer breiteren Öffentlichkeit in der aktuellen Lage bestimmt vermittelt werden.

Unabhängig von der Frage, ob die Schweiz aus dem Kaufvertrag für den F-35 aussteigt, der Schaden ist angerichtet. Wenn sie aus dem Schaden klug werden will, dann beginnt sie besser umgehend mit Überlegungen, was der Zweck und das Ziel von Beschaffungsvorhaben generell darstellt. Die Schweiz sollte angesichts ihrer begrenzten Bedrohungslage und logistischen Abhängigkeiten statt teurer F-35-Kampfflugzeuge kurzfristig ein einfacheres Trainings- oder Kampfflugzeug für den Luftpolizeidienst beschaffen und sich langfristig an innovativen Entwicklungen zur Luftverteidigung beteiligen, um ihre Fähigkeiten nachhaltig und eigenständig zu sichern.

Anmerkungen:

- Siehe Pierre-Alain Fridez, Peter Hug (Übersetzung): F-35 – Absturz mit Ansage, ein staatspolitischer Skandal, Zürich 2025. Buchbesprechung durch Markus Mugglin: Kampf-Jet F-35: Ende mit Schrecken oder Schrecken ohne Ende, bei Infosperber, 16.10.2025, online unter https://www.infosperber.ch/politik/kampf-jet-f-35-ende-mit-schrecken-oder-schrecken-ohne-ende/.

- In der Vergangenheit tauchten verschiedentlich Probleme bei der Beschaffung von Ersatzteilen für die Kampfflugzeuge F/A-18 der Schweizer Luftwaffe auf, welche der Verfasser in seiner Eigenschaft als Chef der Operationsplanung im damaligen Führungsstab der Armee FST A mitbekam. Vgl. auch „Verfügbarkeit der F/A-18-Flotte reduziert“ auf der Homepage der Eidgenössischen Bundesverwaltung, 02.04.2019, online unter https://www.news.admin.ch/de/nsb?id=74541. Vgl. „Mit Tarnkappen-Bombern gegen Witzfiguren“ bei Global Bridge, 10.02.2024, online unter https://globalbridge.ch/mit-f-35-tarnkappen-bombern-gegen-witzfiguren/.

- Eine Delegation britischer und amerikanischer Ingenieure und Offiziere untersuchte die sowjetischen Panzer T-34 und KW-1 im Jahr 1942 in der Sowjetunion und berichtete positiv über diese. Sie waren insbesondere vom T-34 beeindruckt, als sie ihm zum ersten Mal begegneten. Seine geneigte Panzerung, die breiten Ketten, der Dieselmotor und die einfache Konstruktion machten ihn äußerst effektiv – insbesondere an der Ostfront. Trotz des positiven technischen Eindrucks gibt es keine historischen Aufzeichnungen darüber, dass die britische Regierung, das Kriegsministerium oder Hersteller eine Lizenzproduktion des T-34 initiiert oder vorgeschlagen hätten. Großbritannien verfügte über eigene Panzerproduktionslinien, die Panzer wie den Churchill, den Cromwell und später den Comet fertigten. Mit Ausnahme des Comet waren ihre Bemühungen aber von mäßigem Erfolg gekrönt. Unterschiedliche Industriestandards: Die sowjetische Panzerproduktion basierte auf einfacheren, für die sowjetische Industrie geeigneten Massenproduktionstechniken, die sich stark von den britischen Standards unterschieden, sodass eine Nachfertigung größere Umstellungen im Produktionsprozess verursacht hatten, die leicht zu Lieferverzögerungen hätten führen können. Den Briten fehlte beispielsweise die Infrastruktur für die Großserienproduktion des im T-34 verwendeten V2-Dieselmotors. Aber auch Überlegungen über politische Unabhängigkeit spielten eine Rolle: Großbritannien war nicht geneigt, ausländische Panzer in Lizenz zu produzieren, es sei denn, dies war unbedingt erforderlich (z. B. wurde der amerikanische M-4 Sherman aufgrund des Leih- und Pachtgesetzes und nicht aufgrund einer Lizenzproduktion zugelassen). Die Erkenntnisse des T-34 (insbesondere seine schräge Panzerung und seine Einfachheit) beeinflussten spätere britische und amerikanische Designs. Britischen Panzerkonstrukteuren gefiel insbesondere der ausgewogene Kompromiss zwischen Mobilität und Panzerung des T-34.Siehe ein Video hierzu: : „British & American T-34 Tanks – A True Story„, bei Mark Felton Productions auf YouTube, 12.02.2024, online unter https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=_UHpX_MYZdU&pp=ygUQTWFyayBGZWx0b24gVC0zNNIHCQn8CQGHKiGM7w%3D%3D.

- Empfehlenswerte Darstellungen über den deutschen Panzerbau stammen von Thomas L. Jentz: The Complete Guide to the Creation & Combat Employment of Germany’s Tank Force, 1933-1942, Atglen (PA) 1996, online verfügbar unter https://www.yumpu.com/en/document/view/69116837/pdf-panzertruppen-the-complete-guide-to-the-creation-combat-employment-of-germanys-tank-force-o-1933-1942-schiffer-military-history-book-by-thomas-l-jentz; umfangreiche englischsprachige Darstellung über Entstehung, Organisation und Einsatz der deutschen Panzertruppen bis 1942. Ders.: The Complete Guide to the Creation & Combat Employment of Germany’s Tank Force, 1943 1945, online verfügbar unter https://vdoc.pub/download/panzertruppen-2-the-complete-guide-to-the-creation-combat-employment-of-germanys-tank-force-1943-1945-formations-organizations-tactics-combat-reports-unit-strengths-statistics-6pgeqsas54b0; Folgeband für die Jahre 1943 45. Vgl. Alexander Lüdeke: Die deutsche Panzerwaffe: Typen Technik Taktik 1939-1945, Stuttgart 2019, sowie David Porter: Deutsche Panzer im Zweiten Weltkrieg 1939-1945, Übersetzt von Jürgen Brust, Bad Aibling 2023.

- Zur Verfügbarkeit von Panzern V Panther und Panzer VI Tiger siehe Thomas L Jentz: Germany’s Tiger Tanks: Tiger I and II combat tactics, Atglen (PA) 1997 online verfügbar unter https://www.gmbinder.com/share/-OPhdN8PnU8RHvKnQ8iP und ders.: Germany’s Panther Tank: The Quest for Combat Supremacy, Atglen (PA) 1995, S. 143-152, online unter https://vdoc.pub/download/germanys-panther-tank-the-quest-for-combat-supremacy-6crk8aumsts0; mit Angaben zur Verfügbarkeit der Panzer. Vgl. auch Christopher W. Wilbeck: Swinging the Sledgehammer: The Combat Effectiveness of German Heavy Tank Battalions in World War II, U.S. Army Command and General Staff College, Fort Leavenworth, Kansas2002, online unter https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj8sbTH9reQAxV_9gIHHWxfFSgQFnoECCwQAQ&url=https%3A%2F%2Fcgsc.contentdm.oclc.org%2Fdigital%2Fapi%2Fcollection%2Fp4013coll2%2Fid%2F304%2Fdownload&usg=AOvVaw1ZXUi2KZAcrMbHHduVGc1-&opi=89978449; insbesondere die tabellarische Aufstellung der Verluste an Tiger Panzern nach Gründen (Table 5 Tiger Losses) auf S. 129 ist sehr aufschlussreich

- Zum Leih- und Pachtgesetz siehe die offizielle Darstellung: „Lend-Lease and Military Aid to the Allies in the Early Years of World War II„, beim Office of the Historian, Shared Knowledge Services, Bureau of Administration, United States Department of State, online unter https://history.state.gov/milestones/1937-1945/lend-lease. Text des Gesetzes: Lend-Lease Act (1941), auf der Homepage der U.S. National Archives and Records Administration, online unter https://www.archives.gov/milestone-documents/lend-lease-act#transcript und Text des britisch-amerikanischen Abkommens: Preliminary Agreement Between the United States and the United Kingdom, February 23, 1942, bei Yale Law School, online unter https://avalon.law.yale.edu/20th_century/decade04.asp. Empfehlenswerte Monographien über den deutschen Flugzeugbau im Zweiten Weltkrieg sind Ferenc A. Vajda & Peter G. Dancey: German Aircraft Industry and Production: 1933 – 1945, Jefferson (NC) 1998, in englischer Sprache, mit detaillierten Statistiken zu Produktionszahlen, Werken, Firmen und Fertigung. Zusammenfassung online unter https://speedreaders.info/275-german-aircraft-industry-production-19331945/, eingeschränkte Vorschau unter https://books.google.ch/books?id=Elfmh6eJFrMC&printsec=frontcover&hl=de&source=gbs_atb#v=onepage&q&f=false; besonders wertvoll, weil die Autoren über 15 Jahre recherchiert haben und umfangreiche, vorher nicht publizierte Daten veröffentlicht haben. Der Fokus liegt bei Industrie, Fertigung und Produktionsplanung und weniger auf taktischen Einsätzen oder Flugzeugtypen im Detail. Heinz J. Nowarra: Die deutsche Luftrüstung 1933-1945 (4 Bände), Koblenz 1993, online verfügbar unter https://vdoc.pub/download/die-deutsche-luftrstung-1933-1945-bd1-flugzeugtypen-aeg-dornier-ijtjrdj36d40; deutschsprachig, mit Flugzeugtypen A–Z und mit vielen Fotos, Zeichnungen und Tabellen. Diese Darstellung ist besonders geeignet, wenn man technische Details, Varianten und Typenvielfalt im deutschen Flugzeugbau sucht. Eine deutschsprachige Fallstudie zur Messerschmitt GmbH in Regensburg von 1938-1945 stammt von Peter Schmoll: Die Messerschmitt Werke im Zweiten Weltkrieg, Regenstauf 2004, eingeschränkte Vorschau unter https://www.lehmanns.de/shop/sachbuch-ratgeber/222410-9783931904388-die-messerschmitt-werke-im-zweiten-weltkrieg; mit Fokus auf Produktion, Fertigung, Dezentralisierung und Kriegsende bei einer Schlüsselfirma im deutschen Flugzeugbau. Vgl. auch Lutz Budrass: Flugzeugindustrie und Luftrüstung in Deutschland 1918-1945 (Schriften des Bundesarchivs), Düsseldorf 1998, online verfügbar unter https://dokumen.pub/qdownload/flugzeugindustrie-und-luftrstung-in-deutschland-1918-1945-3770016041.html.

- Die Luftkämpfe über dem Kuban-Brückenkopf können als ein Wendepunkt im Liftkrieg der Deutschen gegen die Sowjetunion bezeichnet werden. Siehe Mitch Williamson: The Kuban Air Battles I und II, bei WarHistory.org, 02.09.2015, online unter https://warhistory.org/@msw/article/the-kuban-air-battles-i und https://warhistory.org/@msw/article/the-kuban-air-battles-ii.

- Der Zweck der gemeinsamen sowjetisch-britischen Invasion im Iran 1941 bestand darin, die Versorgungslinien der Alliierten in die UdSSR zu sichern, und vor allem die iranischen Ölfelder zu sichern, um welche sich besonders die Briten Sorgen machten. Darüber hinaus ging es darum, einen möglichen Vorstoß der Achsenmächte von der Türkei über den Iran zu den Ölfeldern von Baku oder Britisch-Indien zu verhindern. Siehe T. H. Vail Motter: The Middle East Theater; The Persian Corridor and Aid to Russia, Part One, The Coming of the Americans, Chapter I, Experiment in Co-operation, bei United States Army in World War II, Washington DC 2000, online unter https://www.history.army.mil/books/wwii/persian/chapter01.htm. Die definitive Sicherung der Seewege über den Nordatlantik gegen deutsche U-Boote gelang den Westalliierten erst ab Mai 1943, welcher als „schwarzer Monat“ in die Geschichte der deutschen U-Boot-Flotte einging.

- Wenige Wochen nach dem Beginn der Invasion der Deutschen und ihrer europäischen Verbündeten im Jnui 1941 beschloss das Staatliche Verteidigungskomitee (GKO), ca. 1’500–2’500 kriegswichtige Industriebetriebe nach Osten (Ural, Sibirien, Kasachstan) zu verlegen. Das umfasste den Transport von Millionen Tonnen Material und Arbeitskräften. Innerhalb weniger Monate gelang die Wiederaufnahme der Produktion. Siehe John Barber, Mark Harrison: The Soviet Home Front, 1941–1945, London, New York, 1991, online verfügbar unter https://dokumen.pub/the-soviet-home-front-1941-1945-a-social-and-economic-history-of-the-ussr-in-world-war-ii-0582009642-9780582009646.html. Vgl. Mark Harrison (Hrsg.): The Economics of World War II, Cambridge 2000, online verfügbar unter https://dl1.cuni.cz/pluginfile.php/863422/mod_resource/content/0/Mark%20Harrison%20The%20economics%20of%20World%20War%20II%20an%20overview.pdf. Siehe besonders Kapitel 10: „Production: the power of victory“ ab S. 180. In dieser Zeit entstand das Bild des Urals als „Waffenschmiede des Sieges“. Siehe auch David Glantz: When Titans Clashed. How the Red Army Stopped Hitler, in: Theodore A. Wilson (Hrsg.): Modern War Studies, Kansas, 2015, online verfügbar unter https://dokumen.pub/qdownload/when-titans-clashed-how-the-red-army-stopped-hitler-2nbsped-9780700621217.html.

- Die sowjetischen Flugzeugmotoren im Zweiten Weltkrieg verwendeten Treibstoffe tieferer Qualität – besonders in Bezug auf die Oktanzahl – als die Westalliierten. Dadurch waren sie weniger leistungsfähig, aber auch weniger empfindlich gegenüber minderer Treibstoffqualität. Die sowjetische Luftwaffe verwendete überwiegend Flugbenzin mit einer Oktanzahl von 87 bis maximal etwa 95, während die Deutschen ihre Treibstoffe von 87–96 Oktan mit Zusätzen (z. B. MW-50, C3) versetzten und die US-amerikanischen Hochleistungsmotoren Treibstoffen mit 100–130 Oktan oder sogar 115/145 Oktan erforderten. Die sowjetischen Motorenkonstrukteure waren sich dessen bewusst, dass hochwertige Treibstoffe nicht in großer Menge verfügbar und die Versorgungswege gefährdet waren (z. B. durch deutsche Angriffe auf Raffinerien und Transporte), und dass die Fertigung und Wartung unter extremen Bedingungen (Frontnähe, Kälte, Schlamm) stattfinden mussten. Deshalb wurden die Motoren auf niedrigere Verdichtung ausgelegt, mechanisch einfacher gehalten und robust gegen Klopfen und schlechte Verbrennung konstruiert.

- Broschüre zur fähigkeitsorientierten Streitkräfteentwicklung (FOSKE) auf der Homepage des Leadership Campus der Armee, 02.10.2024, online unter https://leadershipcampus.ch/wp-content/uploads/20241002_Die-Beschaffung_CAPlan_d_haf.pdf.

- In der jüngsten Vergangenheit wurde in mehreren Ländern die Beschaffung neuer Jet-Trainer für verschiedene Luftstreitkräfte diskutiert. Ein oft genanntes Baumuster ist die Leonardo M-346, welche für verschiedene Aufgaben geeignet ist, einschließlich Pilotenausbildung und Luftunterstützung. Das österreichische Bundesheer hat sich für die M-346 als Nachfolger der Saab 105 entschieden. Airbus und Leonardo arbeiten zusammen, um die M-346 auch dem spanischen Militär anzubieten. Siehe Stefano D’Urso: Leonardo And Airbus Announce Joint M-346 Integrated Training System Collaboration, bei The Aviationist, 22.06.2023, online unter https://theaviationist.com/2023/06/22/leonardo-and-airbus-m-346/. Die Boeing T-7A Red Hawk ist ein vollständig digital entworfener Jet-Trainer mit fortschrittlichen Technologien und soll die T-38C Talon als Trainer in der US-Luftwaffe ablösen. Das Programm hat aber mit Verzögerungen zu kämpfen. Die TAI Hürjet ist ein türkischer Jet-Trainer, der ebenfalls als Kandidat für verschiedene Programme in Betracht gezogen wird. Siehe Georg Mader: TAI Hürjet als Favorit für spanisches Jet-Trainer-Programm, bei Militär Aktuell, 31.07.2025, online unter https://militaeraktuell.at/tai-huerjet-favorit-fuer-spanische-jet-trainer/#:~:text=Wie%20bereits%20zuvor%20von%20TurDef,Trainerstaffel%20in%20Talavera%20La%20Real. Neben den genannten Modellen gibt es weitere Jet-Trainer wie die BAE Hawk, die Aero L-39 und die KAI T-50. Siehe Fabrice Wolf: Der KAI FA-50 wird in Südkorea in einer einsitzigen Version erhältlich sein, bei META-DEFENSE.FR, 07.05.2024, online unter https://meta-defense.fr/de/2024/05/07/kai-fa-50-monoplace-2030/. Soll ein Jet-Trainer zusätzlich für Luftpolizeidienst zum Einsatz kommen, dann wäre wohl die Fähigkeit zum Flug mit Überschallgeschwindigkeit als Kriterium für operationelles Genügen zu fordern.