Alte Fragen und alte Rezepte: Finnlands Fortsetzungskrieg

Im Zuge des aktuellen, europäisch-russischen Kriegs – und um solch einen handelt es sich beim Krieg in der Ukraine de facto mittlerweile – ist Europa auf der Suche nach Rezepten im Umgang mit Russland und stöbert in der Geschichte. Derzeit wird das Beispiel Finnlands im Zweiten Weltkrieg als Blaupause für die Zukunft angepriesen. Wer etwas tiefer gräbt, dem kommen aber Zweifel an der Eignung Finnlands als Beispiel. Kommentatoren, die solches empfehlen, demonstrieren regelmäßig eher ihr Halbwissen und ihre Ratlosigkeit.

Die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts war für Finnland eine turbulente Zeit: Zwar hatte sich das Land nicht am Ersten Weltkrieg beteiligen müssen – es war mit dem Russischen Imperium nur dadurch verbunden, dass die russischen Zaren in Personalunion Großfürsten von Finnland waren – aber es geriet danach in den Strudel des russischen Bürgerkriegs. Finnische Kommunisten versuchten mit Unterstützung der roten Zaren in Moskau ihr Land zur Räterepublik nach dem Vorbild der Sowjetunion zu machen, während finnische Nationalisten Theorien von angeblich verwandten Völkern spannen und von einem Großfinnland träumten, das weit über sämtliche Grenzen hinausging, die Finnland in seiner Geschichte je gesehen hatte. Dazu kamen militärische Expeditionen finnischer Nationalisten in Russisch-Karelien und ein leidenschaftlicher Antikommunismus, der selbst die skandinavischen Nachbarn Finnlands befremdete (1). Eine Zusammenarbeit der nach dem Zerfall des Zarenreichs unabhängig gewordenen Staaten mit der Sowjetunion kam nicht zustande. In einer vom Argwohn beider Seiten vergifteten Atmosphäre spitzte sich auch die militärische Situation in den späten Dreißigerjahren zu, dabei einem gesamteuropäischen Trend folgend. Zwar hatte das kleine Finnland in der ersten Hälfte des Winterkriegs von 1939/40 der Roten Armee noch Widerstand leisten können, geriet aber nach einem zweiten Anlauf der Sowjets im Februar 1940 an den Rand einer militärischen Katastrophe und musste eher ungünstige Friedensbedingungen akzeptieren (2). Die Finnen sannen auf Rache.

Nach dem Winterkrieg 1939/40

Mit dem Friedensvertrag von Moskau vom 13. März 1940 war die finnische Öffentlichkeit, die sich monatelang in patriotischer Hochstimmung befunden und geglaubt hatte, Finnland könne den Krieg gegen den Goliath Sowjetunion gewinnen, nicht zufrieden. Mit dem Friedensvertrag musste Finnland die geforderten Gebiete auf der Karelischen Landenge abgeben, ohne die vor dem Krieg angebotenen Gebiete zu bekommen.

Weder hatten die Westalliierten zugunsten Finnlands eingegriffen noch war ein Bündnis mit Schweden zustande gekommen, wo man die Ideen großfinnischer Nationalisten auch kannte und befürchtete, deswegen in einen Konflikt hineingezogen zu werden.

Die Schwäche der Westalliierten zeigte sich am 9. April 1940, als die Deutschen Dänemark und Norwegen überfielen. Damit waren ihre Kräfte in Skandinavien gebunden und es wurde noch unwahrscheinlicher, dass sie zugunsten Finnlands würden eingreifen können. Mehr als aufmunternde Worte hatten sie nicht zu bieten.

Finnland nimmt Revanche – und noch viel mehr

Als Adolf Hitler am 22. Juni 1941 die Welt in einer Radioansprache über den Überfall auf die Sowjetunion in Kenntnis setzte, bezeichnete er Finnland von Anfang an als Verbündeten. In der Tat hatten die Finnen deutsche Kriegsvorbereitungen auf ihrem Territorium zugelassen, die unter anderem auch eine Durchmarschgenehmigung für deutsche Truppen durch Finnland sowie die Bewilligung zur Rekrutierung von Finnen für die Waffen-SS umfassten (3)

Die finnische Regierung verbreitete das Narrativ des antibolschewistischen Kreuzzugs zur Beseitigung des kommunistischen Regimes in der Sowjetunion und zur Verteidigung der abendländischen Kultur. In den Wochen und Monaten nach Kriegsbeginn riefen hohe Militärs und Politiker immer wieder zu einen „heiligen Krieg“ und zum „Kreuzzug“. In den Großfinnland-Plänen war kein Platz mehr für die Stadt Leningrad, welche beseitigt werden müsse (4).

Damit trat Finnland von allem Anfang als Kriegspartei auf, die sich am rasseideologischen Vernichtungskrieg des nationalsozialistischen Deutschen Reichs beteiligte. Das von den Finnen gerne kolportierte Narrativ, man sei im Zweiten Weltkrieg kein eigentlicher Verbündeter des nationalsozialistischen Deutschen Reichs gewesen, sondern eher ein „Waffenbruder“ mit gemeinsamem Feind, wirkt wenig überzeugend.

Knapp drei Wochen nach dem Überfall der Deutschen und ihrer osteuropäischen Verbündeten, am 10. Juli, begann auch der finnische Angriff. Bis zum Dezember erreichten die finnischen Truppen ihre Ziele am nördlichen Stadtrand von Leningrad, am Fluss Swir, sowie am West- und Nord-Ufer des Onegasees. Danach stellten sie ihren Vormarsch ein und verblieben bis zum Sommer 1944 in diesen Stellungen, obwohl sie von deutscher Seite mehrfach aufgefordert worden waren, weiter vorzustoßen und sich an einer Einnahme von Leningrad zu beteiligen. Doch die Finnen blieben dem Drängen der Deutschen gegenüber standhaft. Sie hatten das Schwächemoment der Sowjets ausgenutzt, um ihre Ideen von Großfinnland in die Tat umzusetzen (5). Nun hatten sie, was sie wollten, und warteten ab, wie die Kriegslage sich entwickeln würde (6).

Finnisches Propagandaplakat aus dem Zweiten Weltkrieg, das für die Vereinigung der uralischen Völker plädierte: „Finnen vereinigt Euch. Wir müssen unsere Brüder befreien“ (7).

Über die Gefahr der Entfremdung von den Westmächten durch diese Ideen, war man sich in Finnland aber rasch klar (8). Mit seinem Vorgehen isolierte sich Finnland denn auch schnell: Am 28. November 1941 forderte die britische Regierung Finnland ultimativ auf, bis zum 3. Dezember seine militärischen Operationen einzustellen. In London war man der Ansicht, die Wiederherstellung der alten Staatsgrenze von 1939 genüge. Finnland antwortete ausweichend und teilte den Briten lediglich mit, dass die finnischen Truppen ihren Vormarsch in den nächsten Tagen einstellen würden. Diese Antwort stellte London nicht zufrieden: Großbritannien erklärte Finnland am 6. Dezember den Krieg (9).

Zwar erklärten die USA niemals formell den Krieg, machten aber keinen Hehl aus ihrer ablehnenden Haltung zum finnischen Vorstoß auf sowjetisches Territorium: Gewaltsame Eroberungen hätten noch nie Minderheitenprobleme gelöst, argumentierte das US-Außenministerium in Washington. Ferner machte das State Department klar, dass es die finnische Rechtfertigung, Finnland müsse zu seiner eigenen Sicherheit sowjetisches Territorium besetzen, ablehne. Damit argumentiere Finnland gleich wie die Sowjetunion im Herbst 1939 (10). Die These vom Verteidigungskrieg ließ sich nicht mehr aufrechterhalten.

Finnische Kriegsverbrechen: Kriegsgefangene und Internierte …

Der rasseideologische Aspekt finnischer Kriegführung zeigte sich sowohl in der Frage der Behandlung der sowjetischen Kriegsgefangenen als auch der Behandlung der Zivilbevölkerung in den besetzten Gebieten. Beide Personengruppen wurden nach ihrer nationalen Zugehörigkeit aufgeteilt und entsprechend behandelt: Ethnische Finnen und Angehörige angeblich verwandter Völker wurden bevorzugt behandelt, andere gelinde gesagt etwas weniger. Die Folgen waren gravierend: Die Sterberate von sowjetischen Kriegsgefangenen russischer, belarussischer, ukrainischer und kaukasischer Nationalität waren circa fünf Mal höher als jene baltischer oder „finnischer“ Nationalität (11). In den eroberten Gebieten richteten die Finnen auch eigentliche Ghettos und Konzentrationslager für Menschen nicht-finnischer oder verwandter Nationalität ein (12). Für die Behandlung sowjetischer Kriegsgefangener in Finnland und sowjetischer Zivilpersonen in den besetzten Gebieten war Carl Gustav Emil Mannerheim als Oberbefehlshaber der finnischen Armee und gleichzeitig als Vorsteher des Finnischen Roten Kreuzes mitverantwortlich (13). Insgesamt wird man feststellen müssen, dass Mannerheim nicht zu Unrecht den Ruf eines Kriegsverbrechers besitzt. Auf sowjetischen Druck wurde finnischen Kriegsverbrechern nach dem Krieg der Prozess gemacht, allerding sehr unwillig (14). Präsident Risto Ryti beispielsweise wurde im Jahr 1945 zu zehn Jahren Haft verurteilt, allerdings schon 1949 aus gesundheitlichen Gründen begnadigt. Marschall Mannerheim blieb nach dem Zweiten Weltkrieg ungeschoren und verbrachte seinen Lebensabend in Lausanne, ohne je für seine Verbrechen zur Rechenschaft gezogen worden zu sein.

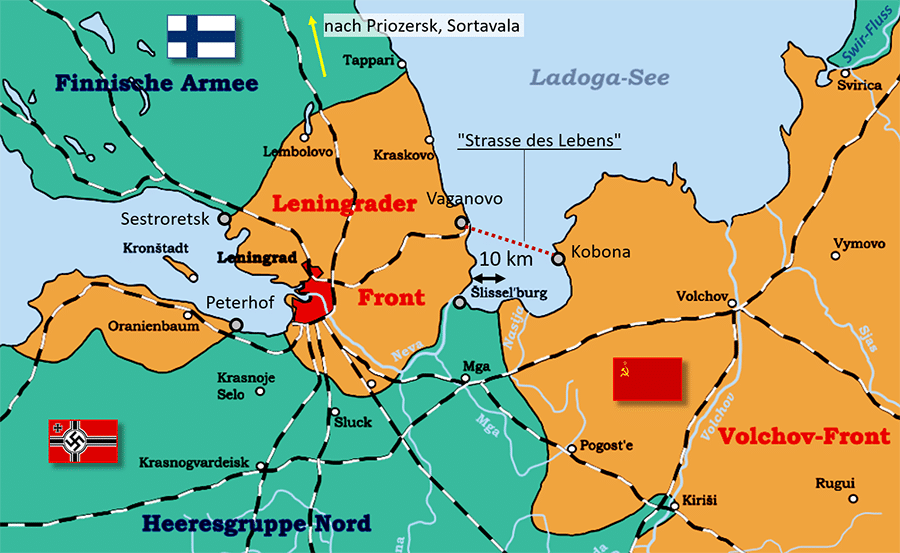

… und die Blockade Leningrads

Durch den zeitweiligen Zusammenbruch der Roten Armee nach dem deutschen Überfall am 22. Juni 1941 wurde die zweitgrößte Stadt des Sowjetreiches, Leningrad, bald einmal zur Frontstadt. Von Südwesten stießen die Deutschen an den Rand der Millionenstadt. Aus Nordwesten rückten die Finnen auf der Karelischen Halbinsel bis auf 20 km an die Stadt heran. Mit der Schließung des Blockaderings am 8. September 1941 waren alle Versorgungslinien in die Stadt unterbrochen.

Die Belagerung Leningrads durch deutsche, finnische und auch spanische Truppen (die sogenannte Blaue Division) dauerte bis zum 27. Januar 1944, also 872 Tage oder ca. 28 Monate (15). In dieser Zeitperiode starben über 16’000 Zivilpersonen durch Bombenangriffe und Beschuss, während eine gute Million Zivilpersonen verhungerte oder erfror. Die deutsche Luftwaffe bombardierte zunächst die Wasser- und die Elektrizitätswerke und besonders die Badajew-Lagerhäuser, wo ein Großteil der Lebensmittelvorräte der Stadt gelagert war. Dort verbrannten nach deutschen Bombenangriffen am 8. und am 10. September 3’000 Tonnen Mehl und 2’500 Tonnen Zucker.

In Russland hat man Erfahrung im Befahren von zugefrorenen Flüssen und Seen. Schon ab dem 19. November wurde eine Straße über das Eis des Ladogasees eingerichtet. Ab dem 21. November konnten erstmals Lastwagen auf dem Eis fahren. Das Befahren der Eis-Straße war lebensgefährlich, denn sie stand rund um die Uhr unter deutschem Artillerie-Beschuss und darüber hinaus waren Löcher im Eis oftmals kaum zu erkennen. Im Winterhalbjahr 1941/42 konnte die Straße an insgesamt 152 Tagen befahren werden. Im Durchschnitt wurden 2’375 t Güter pro Tag befördert, 70 Prozent davon Lebensmittel. In dieser Zeit wurde eine halbe Million Bewohner von Leningrad und 35’000 verwundete Rotarmisten aus der Stadt evakuiert. In den Sommermonaten des Jahres 1942 wurde die Versorgungsroute mit Hilfe von Schiffen aufrechterhalten. Im Winter 1942 wurde die Straße durch eine eigens verlegte Eisenbahnlinie über das Eis ergänzt. Erst in der Zweiten Ladoga-Schlacht (Operation Iskra) gelang es der Roten Armee bis zum 18. Januar 1943, am Südufer des Ladoga-Sees einen wenige Kilometer schmalen Landstreifen zu erobern, sodass eine behelfsmäßige Eisenbahntrasse gebaut werden konnte, welche aber immer noch im Wirkungsbereich der deutschen Artillerie lag. Die Eis-Straße musste deswegen in Betrieb bleiben. Die endgültige Aufhebung der Blockade gelang erst mit der Leningrad-Nowgoroder Operation, die vom 14. Januar bis zum 1. März 1944 dauerte und die Deutschen um 180 bis 280 km zurückdrängte.

Karte Blockade Leningrad. Quelle: Moskauer deutsche Zeitung (16), Ergänzungen: Verfasser

Die Blockade der Stadt verfolgte das Ziel, die Leningrader Bevölkerung systematisch verhungern zu lassen, und wird von den russischen Behörden als Völkermord betrachtet. Ein Ziel des Unternehmens „Barbarossa“ bestand explizit darin, die Großstadt Leningrad „auszuradieren“ (17) – und wohl auch Moskau. Die Blockade von Leningrad alleine forderte mehr Menschenleben als alle Luftangriffe des gesamten Zweiten Weltkriegs in Europa (18).

Ein Blick auf die Karte zeigt, dass die Blockade von Leningrad ohne finnisches Dazutun nicht möglich gewesen wäre. Damit wird man nicht darum herumkommen, den Finnen eine Mitverantwortung am wohl größten an einer Stadt verübten Kriegsverbrechen des Zweiten Weltkriegs zuzuweisen. Ohne die Blockade der Stadt Leningrad von Norden durch finnische Truppen wäre das Ziel des Aushungerns der Stadt nicht möglich gewesen.

Die Rote Armee plant die Gegenoffensive

Die Befreiung der zweitgrößten Stadt des damaligen Sowjetreiches aus der deutsch-finnischen Umklammerung musste für die politische und militärische Führung der Sowjetunion in der Folge höchste Priorität genießen. Auch nach einer erfolgreichen Angriffsoperation mussten in der Stadt genügend starke Kräfte verbleiben, um eine Wiederholung der Belagerung zu verhindern. Das schrieb eine aus dem Raum Leningrad ausgehende Operation geradezu vor (19). Darüber hinaus musste es darum gehen, Finnland in einer raschen und mit begrenzten Mitteln geführten Operation aus dem Kreis der Gegner zu drängen und zu einem Separatfrieden zu bringen.

Die Öffnung des Finnischen Meerbusens war eine Forderung, die vor allem in Hinblick auf die Fortsetzung der Operationen gegen den Hauptfeind Deutschland im Baltikum und in Belarus von hoher Bedeutung war. Eine Operation in Richtung Ostpreußen hätte unverhältnismäßig starke Kräfte für den Flankenschutz gegen die Ostsee gebunden, wenn die Sowjetflotte nicht in der Lage war, den Deutschen in der Ostsee Paroli zu bieten (20).

Mit einer direkten Drohung gegen Helsinki zwangen die Sowjets die Finnen, etwas zu schützen, was sie keinesfalls preisgeben durften, und banden damit Kräfte, die den Finnen andernorts fehlen würden, wenn die Rote Armee ihre Operation entsprechend plante. Hier werden Parallelen zur Anlage der russischen Gegenangriffsoperation im August 2008 gegen Georgien und in den ersten Wochen der Operation gegen die Ukraine im März 2022 sichtbar.

Die Sicherung der Murmansk-Bahn und des Weißmeer-Kanals war eine Forderung, welche nicht nur im Interesse der Sowjetunion, sondern alliierter Kriegführung allgemein erfüllt werden musste. Dieses waren die Wege, über welche der Großteil der materiellen Hilfslieferungen der Westalliierten die Fronten der Roten Armee erreichten. Erfolglos hatten Deutsche und Finnen versucht, diese Lebensader der Sowjetunion abzuschneiden. Eine Angriffsoperation der Roten Armee musste folglich so angelegt werden, dass den Finnen und den Deutschen keine Kräfte blieben, um einen Angriff gegen diese Lebenslinien zu führen (21).

Umstritten ist bis heute die Frage, ob Stalin die Absicht hatte, Finnland der Sowjetunion einzuverleiben. Der russische Historiker Nikolai Baryshnikov bestritt die Ansicht, dass die Sowjetunion Finnland unterwerfen wollte. Für solche Behauptungen gebe es keine dokumentarischen Beweise. Ihm zufolge habe die finnische Führung spätestens im Juli 1944 aus nachrichtendienstlichen Quellen von den begrenzten sowjetischen Plänen für Finnland erfahren, nachdem der Abzug mehrerer sowjetischer Divisionen nach Leningrad aufgeklärt worden war. Dem finnischen Historiker Heikki Ylikangas zufolge verlegten die Sowjets ihren Schwerpunkt von der finnischen Front nach Belarus, und Mannerheim sei im Juni 1944 darüber orientiert worden, dass die Sowjetunion Frieden und nicht Besatzung anstrebte (22). Andere Historiker interpretierten den Druck neuer finnischer Banknoten in einer sowjetischen Druckerei als Hinweis auf die Absichten der sowjetischen Führung, Finnland zu besetzen (23).

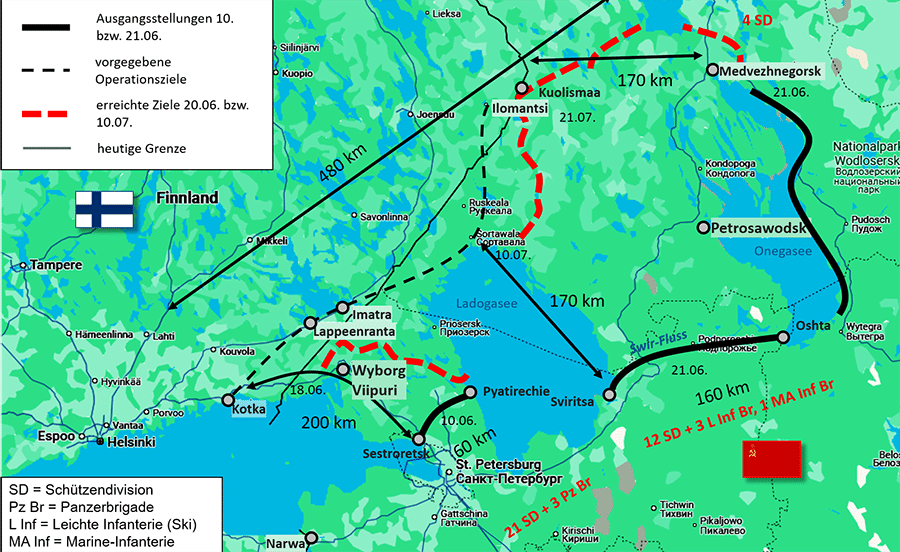

Sowjetischer Angriff und finnischer Rückzug

Am 10. Juni begann die Offensive der Leningrader Front auf der Karelischen Landenge, die bereits zehn Tage danach die ihr gesteckten Ziele erreichte, namentlich die Stadt Wyborg. Damit war nicht nur die Stadt Leningrad außerhalb des eigentlichen Frontbereichs, sondern gleichzeitig entstand dadurch eine Bedrohung der Stadt Helsinki, was die Finnen zur umgehenden Wiedereinberufung von im Verlauf des Stellungskriegs entlassenen Reservisten zwang, sowie zum Abzug von Truppen aus Karelien. Dort aber schlug die Karelische Front am 21. Juni mit zwei Armeen zu. Auch diese Offensive erreichte ihre Ziele rasch, innerhalb von gut drei Wochen.

Karte: Wyborg-Petrosawodsker Operation / Quelle: Verfasser

Immerhin gelang es den Finnen im Unterschied zu ihren deutschen Waffenbrüdern, sich jeweils rechtzeitig aus der drohenden Umzingelung durch die Rote Armee zu lösen und den Rückzug auf eines der zahlreich vorhandenen natürlichen Hindernisse in der Region zurückzuziehen. Beides, die Preisgabe von sogenannten „festen Plätzen“ und der Bau rückwärtiger Verteidigungsstellungen war den Deutschen oftmals durch Hitlers persönliches Eingreifen unmöglich gemacht geworden. Dadurch blieb den Finnen der Verlust ganzer Großverbände erspart.

Finnische Tricks und Bündnis mit Nazi-Deutschland

Aber in der zweiten Junihälfte 1944 mussten sie erkennen, dass es ohne Hilfe ihres Verbündeten Deutschland nicht mehr möglich sein werde, weiterhin Widerstand zu leisten. In dieser schwierigen militärischen Lage wandte sich die Regierung von Ministerpräsident Risto Ryti an die deutschen „Waffenbrüder“ mit der Bitte um ganz konkrete Hilfe in Form von Waffen und Truppen. Die Deutschen stimmten zu, machten den Finnen aber auch den Preis: Im Ryti-Ribbentrop-Pakt vom 26. Juni 1944 musste sich Finnland zum Verzicht auf einen Separatfrieden mit der Sowjetunion verpflichten und damit zur Unterordnung unter die strategischen Ziele des Deutschen Reichs. Weil man sich aber in Kreisen der finnischen Regierung seiner Sache nicht sicher war, drängte man darauf, dass dieses Militärbündnis den Charakter einer persönlichen Abmachung zwischen Ryti und Ribbentrop haben müsse. Damit ließ sich Helsinki alle Optionen offen. Und als der deutsche Bündnispartner die versprochene militärische Hilfe nicht leisten konnte, weil er selbst schwer geschlagen wurde, öffnete Helsinki mit dem Rücktritt Rytis am 31. Juli den Weg zu einem Separatfrieden mit der Sowjetunion, der am 19. September 1944 in Moskau zustande kam (24). Mit diesem Separatfrieden verbesserte sich die strategische Position der Sowjetunion in wenigen Tagen massiv. In Bukarest ereignete sich am 23. August ein Umsturz, der den Autokraten Antonescu aus dem Amt jagte. Damit war Rumänien aus dem Kreis der Verbündeten des Deutschen Reiches ausgeschieden und wechselte kurz darauf die Seiten. Ähnliches geschah in Sofia am 8. September 1944. Innerhalb von drei Wochen waren drei Verbündete Deutschlands aus dem Krieg ausgeschieden und hatten sogar die Seiten gewechselt.

Mit dem Waffenstillstand von Moskau verlor Finnland nicht nur die Gebiete, welche die Rote Armee in der Wyborg-Petrosawodsker Operation erobert hatte, sondern musste weitere Gebiete an die Sowjetunion abtreten. Außerdem verpflichtete sich die finnische Regierung, die noch im Land befindlichen deutschen Truppen zu vertreiben. Ein Friedensvertrag zwischen Finnland und der Sowjetunion kam aber erst im Rahmen der Pariser Friedenskonferenz von 1946 zustande

Bewertung

Mit der Wyborg-Petrosawodsker Operation setzten die Sowjets einen Schlussstrich unter die Feindseligkeiten zwischen Finnland und der Sowjetunion. Die erreichten Angriffstiefen entsprachen im Gelände Kareliens in etwa dem, was man auf der Basis der erzielten Resultate anderer Operationen von 1943 und 1944 realistischerweise erwarten durfte (25). Es wäre weit übertrieben gewesen zu erwarten, dass die Rote Armee aus ihren Ausgansstellungen am Nordrand von Leningrad, am Onega-See und auf der Halbinsel Kola in der Lage sein würde, innerhalb eines Monats auf 1’000 km Frontbreite bis zu 700 km tief an den Bottnischen Meerbusen bzw. die schwedische Staatsgrenze zu stoßen. Was immer man der sowjetischen Führung in Bezug auf die Eroberung ganz Finnlands unterstellt: Die bereitgestellten Kräfte reichten dafür nicht. Sie reichten nur für eine Operation zur Wiederherstellung der alten Grenzen von 1940. Für eine weitergehende Zielsetzung hätten frische Kräfte in großem Umfang zugeführt werden müssen. Angesichts der Eile, mit welcher die finnische Regierung noch vor Beginn der zweiten Phase der sowjetischen Offensive bei den Deutschen um Hilfe baten und äußerst ungünstige Konditionen annehmen mussten, ist das Narrativ vom finnischen Abwehrerfolg wenig glaubwürdig (26).

Und heute?

Im Lichte des aggressiven Antikommunismus und Nationalismus der Finnen und ihrer Kriegsverbrechen muss man sich die Frage stellen, inwieweit das finnische Verhalten in der Zwischenkriegszeit und im Zweiten Weltkrieg heute als Vorbild für den Umgang mit Russland dienen kann, wie dies ein Dozent der Militärakademie an der ETH Zürich propagierte (27).

Für den Fall eines Revanchekriegs der NATO als Ganzes oder eines Teils der NATO-Staaten stellen sich ähnliche Probleme. Im Osten Estlands bis hin nach Narwa und im Südosten Finnlands stehen NATO-Kräfte nahe an Sankt Petersburg. Die Halbinsel Kola hat heute große Bedeutung wegen der Flottenbasen, von denen aus ein Zweitschlag Russlands im Fall eines Angriffs mit Kernwaffen ausgelöst werden würde. Den Verbündeten Belarus darf Russland keineswegs preisgeben, muss aber die Verteidigung so führen, dass das Land nicht Schlachtfeld wird, zumindest nicht der Großraum Minsk. Und schließlich stellt der russische Teil des Donbass östlich der international anerkannten Grenze für Russland einen Raum hoher (militär-)wirtschaftlicher Bedeutung dar.

Die Wehrlosigkeit des Gegners als Voraussetzung für einen Waffenstillstand spielt eine zentrale Rolle im Clausewitzschen Denken, welches heutzutage gerade im angelsächsischen Raum große Beliebtheit genießt. Dort endet ein Krieg mit dem Sieg einer Partei und einem Diktatfrieden. Der Schlüssel dazu ist die Zerschlagung der gegnerischen Streitkräfte (28). Nicht zuletzt die Erfahrungen aus den Kriegen gegen Finnland dürften dazu geführt haben, dass in der späteren sowjetischen Doktrin der Gedanke Einzug fand, dass man den Gegner in einer frühen Phase eines Krieges an den Rand einer Niederlage bringen müsse, quasi in Rücklage, damit man die Initiative behalten kann (29).

Gerade im Lichte der zwei Kriege zwischen Finnland und der Sowjetunion stellt sich die Frage, ob das von Misstrauen geprägte Verhalten Josef Stalins die pessimistische Lagebeurteilung der sowjetischen Nachrichtendienste von 1928 zu einer sich selbst verwirklichenden Prophezeiung machte (30). Andererseits muss man sich in Kenntnis der nicht nur in Deutschland verbreiteten Rassenideologie dessen bewusst sein, dass Fehleinschätzungen hier gravierende Folgen bis hin zur Bedrohung der Existenz ganzer Völker haben konnten.

Heute stehen wir vor denselben Fragen wie die Regierungen Europas in den Dreißigerjahren: Wie schauen Sicherheitsgarantien aus, welche ein Land vor einem militärischen Überfall durch ein anderes schützen sollen? Konkret geht es um die Frage, wie die osteuropäischen Länder vor einem Überfall des militärisch überlegenen Russlands und wie dieses vor einem Angriff der punkto Ressourcen überlegenen westeuropäischen NATO-Verbündeten geschützt werden kann. Das sind Fragen, welche die Entwicklung des europäischen Kontinents in den nächsten Jahrzehnten bestimmen werden.

(Red.) Siehe zur Thematik „Blockade Leningrad“ auch den Globalbridge-Beitrag über die Befreiung Leningrads durch die Rote Armee.

Anmerkungen:

- Siehe „Ein Blick in die Geschichte: Stoltenberg gibt Stalin Recht“, bei Global Bridge, 15.02.2025, online unter https://globalbridge.ch/ein-blick-in-die-geschichte-stoltenberg-gibt-stalin-recht/.

- Siehe „Wollte Stalin ganz Finnland erobern?“, bei Global Bridge, 30.03.2025, online unter https://globalbridge.ch/wollte-stalin-ganz-finnland-erobern/.

- Siehe „Deutscher General beim Oberkommando der finnischen Wehrmacht, 1. Januar 1941 – 31. Dezember 1944“, im Bundesarchiv, Freiburg (Abteilung Militärarchiv), online unter https://portal.ehri-project.eu/units/de-002525-rh_31_xii. Vgl. Robert Pulvermacher: Finnland während des Fortsetzungskrieges zwischen der Sowjetunion und dem nationalsozialistischen Deutschland, Masterarbeit, Klagenfurt 2020, online unter https://netlibrary.aau.at/obvuklhs/content/titleinfo/7032698/full.pdf, S. 26, 28f.

- Siehe Gerd R. Ueberschär: Koalitionskriegsführung im Zweiten Weltkrieg. Probleme der deutsch-finnischen Waffenbrüderschaft im Kampf gegen die Sowjetunion, in MGFA (Hrsg.): Militärgeschichte. Probleme – Thesen – Wege. Stuttgart 1982, S. 376 ff.

- Siehe Väinö Auer, Eino Jutikkala: Finnlands Lebensraum; Das geografische und geschichtliche Finnland, Berlin 1941.Eine Übersicht über die großfinnische Ideologie gibt Henrik Ekberg: Stor-Finland, in: Uppslagsverket Finland-webbutgåva Schildts förlags Ab, 2009–2012, online unter https://uppslagsverket.fi/sv/sok/view-170045-StorFinland, in finnischer Sprache. Vgl. Tuuli Koponen, Oula Seitsonen und Eerika Koskinen-Koivisto: ”Das ist Suomi”; Photographic Representation of Finland for a German Audience during the Second World War, 06.12.2018, online unter https://journal.fi/ennenjanyt/article/view/108901/63893. Eine Variante davon ist die Ausdehnung Finnlands bis zum Fluss Swir. Siehe Robert Pulvermacher a.a.O. S. 27f.

- Siehe Robert Pulvermacher a.a.O. S. 37 – 44.

- Online bei reddit unter https://www.reddit.com/r/Suomi/comments/kzrtkv/suurin_suursuomi/?rdt=59392.

- Siehe Robert Pulvermacher, a.a.O., S. 28.

- Siehe „Finland and Great Britain – Unfulfilled promises“, bei Stories from the War Years, online unter https://www.tarinoitasotavuosilta.fi/en/finland-and-great-britain-unfulfilled-promises/#:~:text=Mannerheim%20politely%20declined%2C%20and%20as,in%2Darms%2C%20the%20Germans. Die von der Europäischen Union finanzierte Website spricht von Waffenbrüderschaft und nicht Allianz. Siehe auch Andrew Roberts: Mannerheim, Churchill, and the Quandary of Finland in Two World Wars, bei The Churchill Project, Hillsdale College, 18.09.2019, online unter https://winstonchurchill.hillsdale.edu/mannerheim-finland/. Vgl. Robert Pulvermacher a.a.O., S. 34.

- Das geht besonders gut hervor aus einem Memorandum des Leiters der Europa-Abteilung des US-Außenministeriums, Ray Atherton: „760D.61/1597½, Memorandum by the Acting Chief of the Division of European Affairs (Atherton) to the Secretary of State“,17.11.1941, online auf der Homepage des US State Department, Office of the Historian, online unter https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1941v01/d103.

- Siehe Lars Westerlund: The mass death of Soviet Prisoners of War in Finland and the negligence of the Finnish, Swedish and Norwegian Red Crosses, bei SOTAVANGIT JA INTERNOIDUT, Kansallisarkiston artikkelikirja; Prisoners of War and Internees , A Book of Articles by the National Archives, S. 291- 348, online unter http://www.arkisto.fi//uploads/Palvelut/Julkaisut/SOTAVANGIT%20JA%20INTERNOIDUT_WEB.pdf, besonders Lars Westerlund: Prisoners of War in Finland in WW II, an Introduction, a.a.O., S. 8-10. Vgl. Robert Pulvermacher, a.a.O., S. 74 – 80. Von den sowjetischen Kriegsgefangenen russischer Nationalität starb ca. ein Drittel.

- Siehe Tiina Kinnunen, Ville Kivimäki: Finland in World War II: History, Memory, Interpretations, bei BRILL, 25.11.2011, S. 389, eingeschränkte Vorschau unter https://books.google.ch/books?id=C68xN5lTN6EC&q=east+karelian+camps+mortality+rate&pg=PA389&redir_esc=y#v=snippet&q=east%20karelian%20camps%20mortality%20rate&f=false. Erinnerungen von Insassen der finnischen Konzentrationslagen: „Vergessen, finnische Konzentrationslager in Russland 1941-1944“, bei Живий Журнал, online unter https://zhzh.info/blog/2018-01-09-22500, wahlweise in deutscher, englischer, ukrainischer, polnischer und russischer Sprache. Siehe auch Robert Pulvermacher a.a.O., S, 27f.

- Siehe Pasi Tuunainen: The Finnish Army at War; Operations and Soldiers, 1939–45, in: Finland in World War II, Leiden 2011. Gegen die Anbringung einer Gedenktafel für den ehemaligen zaristischen Offizier Mannerheim in Sankt Petersburg gab es Proteste wegen seiner Rolle bei der Blockade der Stadt: Марина Костюкевич: Блокадница Ленинграда выступила против финского маршала“ bei Kommersant, 07.10.2016, online unter https://www.kommersant.ru/doc/3111683, in russischer Sprache.

- Siehe Lars Westerlund: Prisoners of War in Finland a.a.O., S. 16.

- Der Einsatz der spanischen „Blauen Division“ wird noch heute in Spanien ab und zu gefeiert. Siehe „Neonazis gedenken Wehrmacht-Division in Madrid“ bei democ., 11.02.2023, online unter https://democ.de/artikel/neonazis-gedenken-wehrmacht-blaue-division-azul-madrid/#:~:text=Die%20%E2%80%9EBlaue%20Division%E2%80%9C%20war%20eine,45.000%20Spanier%20in%20der%20Einheit.. Der 16. Armee unterstellt, wurde sie zur Sicherung der Leningrader Blockade entlang des Wolchow eingesetzt. Siehe “ Verstärkung aus Spanien – Die Blaue Division – Teil 1″ bei Kultur- und Militärmuseum Grafenwöhr, online unter https://museum-grafenwoehr.de/verstaerkung-aus-spanien-die-blaue-division-teil-1/.

- Quelle: Tino Künzel: Leningrad: „Größte Stadtkatastrophe im Zweiten Weltkrieg“, bei Moskauer Deutsche Zeitung, online unter https://mdz-moskau.eu/leningrad-groesste-stadtkatastrophe-im-zweiten-weltkrieg/.

- Siehe hierzu Andreas von Westphalen: Blockade Leningrads: „Das schaurigste Stadtdrama, das die Geschichte jemals gesehen hat“, bei Telepolis, 27.01.2024, online unter https://www.telepolis.de/features/Blockade-Leningrads-Das-schaurigste-Stadtdrama-das-die-Geschichte-jemals-gesehen-hat-9609882.html?seite=all. Mit zahlreichen Quellenzitaten, stammend von Adolf Hitler, Hermann Goering, Josef Goebbels, Alfred Jodl, Franz Halder, aus dem Wehrmachtsführungsstab, der Seekriegsleitung und anderen.

- Insgesamt geht man davon aus, dass in Deutschland durch die anglo-amerikanischen Bombenangriffe ca. 600’000 Zivilpersonen ums Leben kamen, in Großbritannien durch die Luftangriffe der Deutschen um die 70’000. Siehe „Anzahl ziviler deutscher Luftkriegstoter während des Zweiten Weltkrieges nach Städten in Westdeutschland in den Jahren von 1939 bis 1945“ bei statista.de, online unter https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1089481/umfrage/zivile-luftkriegstote-der-deutschen-bevoelkerung-waehrend-des-zweiten-weltkrieges/#:~:text=September%201939%20bis%20zum%2008,gelegenen%20St%C3%A4dte%20in%20der%20Bundesrepublik. Vgl. „The Fallen, Military strength and deaths in combat“ auf der Homepage des britischen Parlaments unter https://www.parliament.uk/business/publications/research/olympic-britain/crime-and-defence/the-fallen/#:~:text=In%20WWII%20there%20were%20384%2C000,half%20of%20them%20in%20London. Die Opferzahlen durch Bombenangriffe in anderen europäischen Landern sind im Vergleich dazu eher gering.

- Der Belagerung Leningrads und der Beweggründe der Akteure beider Seiten widmete Jörg Ganzenmüller sein Werk: Das belagerte Leningrad 1941-1944: Die Stadt in den Strategien von Angreifern und Verteidigern (Krieg in der Geschichte), hrsg. mit Unterstützung des militärgeschichtlichen Forschungsamts Potsdam, Paderborn, München, Wien Zürich 2007, eingeschränkte Vorschau unter https://www.amazon.de/Das-belagerte-Leningrad-1941-1944-Verteidigern/dp/350672889X/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1547461529&sr=1-1&keywords=j%C3%B6rg+ganzenm%C3%BCller&asin=350672889X&revisionId=&format=4&depth=1. Vgl. den Artikel von Harald Wiederschein: Blockade-Ende vor 75 Jahren, grausame Belagerung, wie die Deutschen Leningrad durch eine Hungersnot vernichten wollten, bei Focus online, 04.02.2019, online unter https://www.focus.de/wissen/mensch/geschichte/zweiter-weltkrieg/blockade-ende-von-leningrad-vor-75-jahre-nazis-verursachen-hungersnot_id_10224716.html. Zum Minenkrieg in der Ostsee siehe „Finnish Navy in WW II – Mine warfare„, online unter http://users.tkk.fi/~jaromaa/Navygallery/Mines/mines.htm und „Naval War in the Baltic Sea 1941–1945„, bei feldgrau.com, German Armed Forces Research, online unter https://www.feldgrau.com/WW2-German-Baltic-Sea-Naval-War/. Die Finnen wussten von der verbrecherischen Absicht der Deutschen, Leningrad auszuhungern. Siehe Robert Pulvermacher a.a.O. S. 33.

- Um die deutsche Minensperre in der östlichen Ostsee, die vom finnischen Kotka über die Inseln Hochland und Groß Tütters zur estnischen Küste bis Narva verlief, aufrechtzuerhalten, führte die deutsche Wehrmacht im September 1944 eigens das Unternehmens „Tanne Ost“ durch, welches die Einnahme der Insel Hochland (finnisch Suursari) zum Ziel hatte, aber am finnischen Widerstand scheiterte. Siehe Jürgen Rohwer, Gerhard Hümmelchen: Chronik des Seekrieges September 1944, online unter https://www.wlb-stuttgart.de/seekrieg/44-09.htm. Die Sperre des Finnischen Meerbusens spielte natürlich bei der Belagerung Leningrads eine wichtige Rolle. Vgl. Erica Zingher: Leningrad: „Niemand ist vergessen“, bei Deutschland Archiv, Bundeszentrale für politische Bildung, 17.09.2021, online unter https://www.bpb.de/themen/deutschlandarchiv/340408/leningrad-niemand-ist-vergessen/.

- Siehe Markus Rabanser: Die Murmanbahn Eisenbahn im hohen Norden Russlands, bei Fern-Express 3/2011, online unter https://www.fern-express.de/wp/wp-content/uploads/2011/09/2011-iii_Murmansk.pdf. Eine Übersicht gibt Earl F. Ziemke: The German Northern Theater of Operations 1940–1945, Department of the Army Pamphlet No. 20-271, Headquarters, Department of the Army, Washington D.C., 15.12.1959, online unter https://history.army.mil/html/books/104/104-23/CMH_Pub_104-23.pdf, S. 137 – 187. Vgl. „Великая Отечественная война 1941-1945 г.г. на Мурмане“, online unter https://murmansk.roskazna.gov.ru/upload/iblock/7d8/vov-na-murmane.pdf, in russischer Sprache.

- Siehe Robert Pulvermacher a.a.O., S. 33.

- Siehe Nikolai I. Baryshnikov: Блокада Ленинграда и Финляндия 1941–1944 (Finnland und die Belagerung von Leningrad 1941–1944), St. Petersburg 2002, online unter https://v-n-baryshnikov.narod.ru/blokada.html, in russischer Sprache. Vgl. Heikki Ylikangas: Yhden miehen jatkosota (Ein-Mann-Fortsetzungskrieg), Otava 2009, Zusammenfassung online verfügbar unter https://tuomioja.org/kirjavinkit/2009/11/heikki-ylikangas-yhden-miehen-jatkosota-otava-224-s-keuruu-2009/, sowie Heikki Salmela: Rahalöytö paljasti neuvostojohdon suunnitelmat – ”Ne olisivat muistuttaneet suomalaisille, kuka täällä määrää”, bei Suomen Kuvalehti, 29.09.2022, eingeschränkte Vorschau unter https://suomenkuvalehti.fi/kotimaa/rahaloyto-paljasti-neuvostojohdon-suunnitelmat-ne-olisivat-muistuttaneet-suomalaisille-kuka-taalla-maaraa/, beide in finnischer Sprache. „Geldfund enthüllte Pläne der sowjetischen Führung – „Sie hätten die Finnen daran erinnert, wer hier das Sagen hat“. In der Endphase des Fortsetzungskrieges druckte Stalins Regime Besatzungsgeld für Finnland. Nur wenige wussten von ihrer Existenz. Vgl auch Siehe Robert Pulvermacher a.a.O. S. 43f und 49, der sich auf die alliierte Konferenz von Teheran bezieht, wo die Westalliierten sich mit den Forderungen Stalins einverstanden erklärt hätten, wobei die Unabhängigkeit Finnlands aber erhalten bleiben solle.

- Siehe Robert Pulvermacher a.a.O., S. 51 – 53. Wortlaut des Abkommens: Armistice Agreement between the Union of Soviet Socialist Republics and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, on the one hand, and Finland on the other, bei Heninen.net, online unter http://heninen.net/sopimus/1944_e.htm.

- Im Jahr 1943 war die Rote Armee im Rahmen der Orel-Operation auf einer Frontbreite von 400 km in eine Tiefe von 150 km, vorgestoßen, im Verlauf der Operation „Suworow“ im Raum Smolensk auf 400 km Breite in 200–250 km Tiefe, in der Dnepr-Operation auf 800 km in 300 km. Die Zahlen für das folgende Jahr sind ähnlich: Leningrad-Novgorod-Operation 600 km x 180 bis 280 km und Dnepr – Karpaten-Operation 1300 – 1400 km x 250 – 450 km.

- Der deutsche Außenminister Joachim Ribbentrop war am 22. Juni in Helsinki eingetroffen, einen Tag nach Beginn des sowjetischen Angriffs in Karelien. Der Besuch dürfte nach einer finnischen Anfrage zustande gekommen sein, die wohl noch vor dem sowjetischen Angriffsbeginn gestellt wurde. Die zutage getretene, schlechte Zusammenarbeit zwischen dem Oberkommando der Wehrmacht OKW und dem Außenministerium ist sicherlich ein Zeichen der Eile, mit welcher Berlin darauf reagierte. Siehe Robert Pulvermacher a.a.O., S. 51f.

- Siehe Peter Mertens: Wie Finnland 1944 den Krieg gegen Russland nicht verlor – ein Modell für die Ukraine? 13.03.2024, online unter https://www.watson.ch/international/wissen/451755239-krieg-aufgehalten-kann-finnland-ein-modell-fuer-die-ukraine-sein. Peter Mertens ist Dozent an der Militärakademie der ETH Zürich.

- [1] Siehe Carl von Clausewitz: Vom Kriege; hinterlassenes Werk des Generals Carl von Clausewitz, Berlin 1832–1834 (hrsg. von Marie von Clausewitz). Erstes Buch: Über die Natur des Krieges. Im Zweiten Kapitel davon, „Zweck und Mittel im Kriege“, lässt Clausewitz sich darüber aus. Eine elektronische Version des Werks findet sich online unter https://clausewitzstudies.org/readings/VomKriege1832/Book1.htm#1-8.

- Zu diesem Aspekt siehe namentlich Timothy L. Thomas: Russian Forecasts of Future War, bei Military Review, May-June2019, online unter https://www.armyupress.army.mil/Portals/7/military-review/Archives/English/MJ-19/Thomas-Russian-Forecast.pdf.

- Siehe И.В. Федотова (I.W. Fedotowa): «Будущая война»: опыт аналитического предвидения военного конфликта практиками разведки РККА, bei Исторический архив Омской области, 28.10.2022, S. 55-64, online unter https://iaoo.ru/files/articles/2022/Fedotova_RKKA.pdf, in russischer Sprache. Fedotowa fasste die Lagebeurteilung der Nachrichtendienstabteilung der Roten Armee aus dem Jahr 1928 und deren Vorstellungen eines zukünftigen Krieges zusammen. Das damals entstandene Werk „Der zukünftige Krieg“, umfasste sieben Bände.