«Selling America»: Wie die Weltsicht der USA zum Verkaufserfolg wurde.

Hollywood hat viele gute Filme gemacht, aber auch viele schlechte. Die Filmindustrie projiziert immer mal wieder das imperative Weltmodell einer hegemonialen US-Elite. Die Strategie, mit Soft Power Herzen und Hirne im alten und neuen Kalten Krieg einzunehmen, hat eine lange Tradition.

Der Vorgang ist einem Tagebucheintrag vom 12. Dezember 1946 zu entnehmen. Da wurden Waisenkinder auf den Philippinen in einem provisorischen Schuppen versammelt, und es wurden ihnen Comic Strips gezeigt: «A lot of Mickey Mouse and Donald Duck Cartoons», notierte der US-Lieutenant Edward Lansdale. Und weiter:

«Wie es die Kinder in jedem Land tun würden, verschlangen diese kleinen Filipino-Waisen die Bilder, drängten sich durch, bis sie nach ganz vorn zum Bildschirm kamen, wo all diese lustigen Figuren zu sehen waren.»

Landsdale kam aus der PR-Branche und war ein früher Spezialist der psychologischen Kriegsführung, als Begriffe wie Soft Power oder Cognitive Warfare noch nicht gebräuchlich waren. Der Mann beherrschte die Kunst, armen Ländern die Vorzüge westlichen Wohlstands und westlicher Unterhaltungskultur anzupreisen, um sie von kommunistischen Versuchungen abzubringen. Lansdale «verkaufte» ihnen «Amerika», ganz gleich ob es das Versprechen von Kühlschränken, Waschmaschinen, Sicherheit oder politische Führer waren, die Washington für sie ausgesucht hatte.

Er war damals Ende dreissig und formal Offizier der US Air Force, gleichzeitig aber Agent des Office of Strategic Services (OSS), aus dem kurz darauf die Central Intelligence Agency (CIA) hervorging. Lansdales Aufgabe bestand darin, den Vormarsch des Kommunismus in Südostasien zu stoppen. Das tat er in den 50er und 60er Jahren mehr oder weniger erfolgreich als «Freund und Verbindungsoffizier» des philippinischen Präsidenten Ramon Magsaysay und des Präsidenten Ngo Dinh Diem in Südvietnam.

Edward Lansdale, ein gut aussehender, charismatischer Mundharmonika-Spieler mit jovialem Image, war eine legendäre Figur im beginnenden Kalten Krieg. Für die US-Geheimdienste war er «unser Mann in Saigon». Zu zweifelhaftem Renommé gelangte er durch den Kriminalroman «Der stille Amerikaner» von Graham Greene (The Quiet American, 1955). Es war kaum zu übersehen, dass der Brite Greene, der in den fünfziger Jahren als Journalist in Saigon lebte und arbeitete, Lansdale als Vorbild für den Protagonisten seines Romans genommen hatte. Greene bestritt dies öffentlich, und er wusste sehr gut warum. Der republikanische Senator Joseph McCarthy führte damals eine Denunziations-Kampagne gegen «kommunistische Unterwanderung» der USA, und Greene war eine willkommene Zielscheibe.

Hollywood wird, wo es nötig erscheint, vom CIA korrigiert

Greenes Polit-Thriller wurde als «anti-amerikanisch» und als vernichtende Kritik an der Strategie der offenen und verdeckten militärischen Interventionen der USA in Südostasien angesehen. Als der Roman 1958 verfilmt werden sollte, war es – wohl kaum zufällig – Edward Lansdale, der in Hollywood intervenierte, um das Drehbuch zu ändern. Der CIA-Mann im Roman musste als Held und Patriot dargestellt werden. Graham Greene war darüber empört und bezeichnete den Film als ein Propaganda-Machwerk. Greene stand daraufhin bis zu seinem Lebensende unter Beobachtung durch FBI und US-Geheimdienste.

Hollywood ist Weltspitze in der Fabrikation von Ideologie. Aus der Dream Factory sind zwar überzeugende gesellschaftskritische Filme hervorgegangen, Kassenschlager waren aber noch immer die eher einfach gestrickten Plots, die die Welt als einen Ort darstellen, in dem «unsere Jungs» gegen «die Bösen» kämpfen müssen, um Freiheit und Demokratie herzustellen.

Letzten Dezember wurde Hollywood-Star Tom Cruise für seine Verdienste um die US-Navy geehrt. Er erhielt den Distinguished Public Service Award des Marine Corps. Cruise habe «das öffentliche Bewusstsein und die Wertschätzung für das hochqualifiziertes Personal und die Opfer, die sie in ihrer Uniform bringen, erhöht.» Im Kinohit «Top Gun» (1986) spielt Cruise den tollkühnen US-Piloten im Kalten Krieg. Der Streifen war dermassen erfolgreich, dass die Navy Rekrutierungs-Tische in den Kinos aufstellte. Es kam zu einem sprunghaften Anstieg der freiwilligen Eintritte in die Armee.

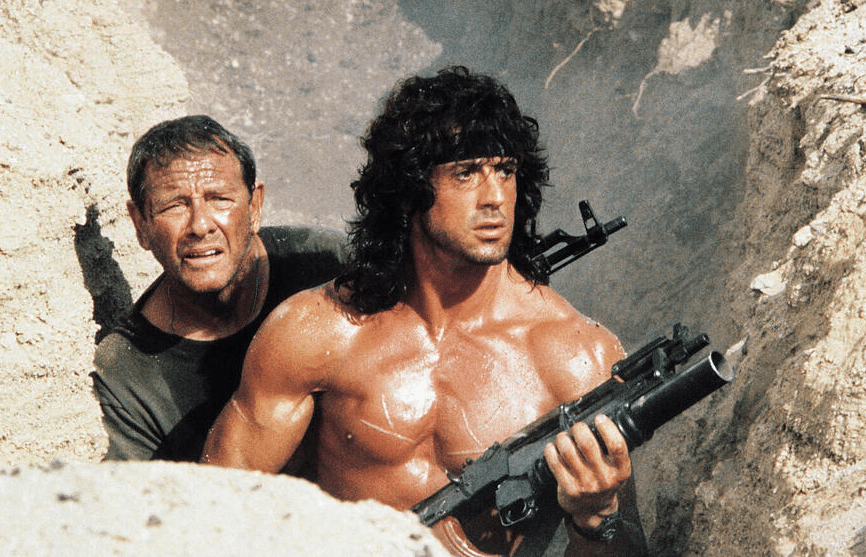

Rambo als Heilmittel im Vietnam-Trauma

«Rambo» war die Sternstunde einer zweifelhaften Vietnam-Mythologie. Silvester Stallone verkörpert den Green-Beret-Mann, eine im Dschungelkampf gestählte Kampfmaschine. Ganze Regimenter von Soldaten und Polizisten haben keine Chance gegen einen einzelnen Mann, der gelernt hat zu töten, und nur auf einen einzigen anderen Mann hört: seinen ehemaligen Vorgesetzten in Vietnam, der ihn ausgebildet und erzogen hat im Krieg gegen den Kommunismus. Zurück in den USA leistet Vietnam-Veteran Rambo Widerstand gegen korrupte Polizisten, die ihn als Landstreicher festnehmen und schikanieren. Es geht also wieder einmal um den Kampf eines Supermans für Gerechtigkeit. Und genau da liegt die unterschwellige Botschaft, nämlich eine Umdeutung des Vietnamkrieges als eine Geschichte von Action-Rambos, die für die «gerechte Sache» kämpften. Vietnam ist ein modernes Hollywood-Märchen, das bis heute in unseren Köpfen und Videospielen wirksam ist.

Eigentliche Kampftruppen waren in Wirklichkeit nur zehn Prozent der in Vietnam eingesetzten GI’s, und von diesen wiederum wurde nur ein kleiner Bruchteil abkommandiert zum Durchkämmen von Siedlungsgebieten im Dschungel. Die anderen neunzig Prozent des Personals im gigantischen Logistikunternehmen namens «Vietnamkrieg» kannten den «Shooting War» nur aus weiter Entfernung. (Bernd Greiner: Krieg ohne Fronten. Die USA in Vietnam. S.33 ff.)

Denn der Indochina-Krieg wurde von den USA als Materialschlacht aus der Luft geführt. Allein in den Jahren 1966 bis 1968 klinkten Kampfflugzeuge der USA und ihrer Verbündeten fast drei Millionen Tonnen Bomben über Vietnam, Laos und Kambodscha aus, das war ein Drittel mehr als die Bombardierungen auf allen Schauplätzen des Zweiten Weltkrieges. Die Piloten warfen ihre Bomben und Napalm-Kanister ab und flogen wieder zu ihrem Stützpunkt, um eine Dusche und ein Bier zu nehmen.

Doch das ist nicht der Stoff, aus dem die Helden sind. Folglich stellte und stellt Hollywood den Vietnamkrieg mit Vorliebe als spektakuläre Dschungelgefechte zwischen Individuen dar, als quasi archaischen Kampf Mann gegen Mann. Eine Vorstellung, die von den Ritterkämpfen der Feudalzeit bis zu John Wayne und seinen «grünen Teufeln» in unseren Köpfen herumgeistert, wenn wir das Wort «Krieg» denken.

Aber spätestens in den Schützengräben des Ersten Weltkriegs ist aus dem «Kriegshandwerk» industrielle Massenvernichtung geworden. Der Philosoph Günther Anders besuchte 1958 die Schauplätze der Atombombenabwürfe von Hiroshima und Nagasaki. Er bemerkte, dass die Leute der Delegation angesichts der Verwüstungen schockiert den Blick senkten und es vermieden, sich gegenseitig anzusehen. Anders vermutet, dass sie sich dafür schämten, zu der Spezies Mensch zu gehören, sei es doch unfassbar, dass menschliche Wesen einander dergleichen antun könnten.

Brzeziński: «Die Russen gingen in die afghanische Falle»

Mit dem blutrünstigen Kino-Hit «Rambo III» lieferte Hollywood dann 1988 – kurz vor dem Zusammenbruch der Sowjetunion – noch einmal einen Aufguss aller Klischees und üblen Instinkte aus dem Bodensatz des Kalten Krieges. Da lässt der notorische «Russe» in seinen Folterkammern in Afghanistan seiner sadistischen Natur freien Lauf, und nur Rambo kann am Ende die Guten befreien und die Bösen bestrafen. Der Streifen wurde 1990 als brutalster Film in das Guinness-Buch der Rekorde aufgenommen.

Der Film endet im Abspann mit einer Widmung an «das tapfere Volk von Afghanistan». Gemeint sind die aufständischen Mudschaheddin, radikalislamische Milizen, die mit Rambo gegen die Russen kämpfen und siegen. Die Widmung nimmt Bezug auf die reale Politik in der realen Welt, wo Washington ab Ende der siebziger Jahre Widerstandsgruppen verschiedener afghanischer Ethnien finanziert und bewaffnet hatte, die gegen die prosowjetische Regierung in Kabul kämpften. Ziel der USA war es, die Sowjetunion in einem Abnutzungskrieg in Afghanistan zu zermürben, was am Ende gelang. Als Moskau nach zehn Jahren Intervention 1989 den Rückzug seiner Truppen aus Afghanistan beschliesst, knallen im Weissen Haus in Washington und in den Nato-Stäben die Champagnerkorken. Es war die späte Rache für die schmachvolle Niederlage in Vietnam.

«Rambo III» kolportiert eine Geschichtsfälschung, von der man in der breiten westlichen Öffentlichkeit bis heute lieber nichts wissen und hören will. Die bewährte offizielle Legende lautet, die Unterstützung der USA für die Islamisten in Afghanistan sei eine Folge des russischen Einmarschs gewesen, der Westen habe dem afghanischen Volk zu Hilfe kommen müssen gegen die Sowjetarmee. Tatsache ist aber, dass der bewaffnete Aufstand gegen das kommunistische Regime in Kabul von den USA unterstützt und organisiert wurde, bevor die Sowjetarmee einmarschierte.

Der ehemalige CIA-Direktor (und spätere US-Verteidigungsminister) Robert Gates erwähnt 1996 in seiner Autobiographie (From the Shadows: The Ultimate Insider’s Story of Five Presidents and How They Won the Cold War) beiläufig, dass die US-Geheimdienste schon sechs Monate vor dem Einmarsch der Sowjets begannen, die Mudschaheddin-Gruppen zu bewaffnen. Zbigniew Brzeziński, unbestrittene Autorität auf dem Gebiet der US-Aussenpolitik, bestätigte dies in einem Interview mit dem französischen Nouvel Observateur am 15. Januar 1998:

«Diese verdeckte Operation war eine hervorragende Idee. Sie bewirkte, dass die Russen in die afghanische Falle tappten (…) Am Tag, an dem die Russen die Grenze überschritten, schrieb ich Präsident Carter: Jetzt haben wir die Möglichkeit, der UdSSR ihren Vietnamkrieg zu liefern.»

Zynismus der manipulativen westlichen Geschichtschreibung: Die «Mudschaheddin-Freunde», die für die Vertreibung der Russen nützlich waren, verwandelten sich nach 9/11 in grosse islamistische Teufel und mussten 20 Jahre lang bombardiert werden, bis auch Washington erfolglos den Rückzug aus Afghanistan beschloss. Hollywood hat sich aber von solchen Widersprüchen nie davon abhalten lassen, die offizielle Afghanistan-Erzählung in immer neuen Varianten zu verbreiten. Und sei es in der Form von Polit-Satiren wie «Der Krieg des Charlie Wilson» (2007). Tom Hanks spielt dort den (historisch realexistierenden) texanischen US-Kongressabgeordneten Wilson, der den Mudschaheddin Raketenwerfer lieferte. Die Darstellung des United States Capitol und seines politischen Betriebs als eine Mischung aus Alkoholismus und Sex im Whirlpool ändert nichts an der Tatsache, dass der Streifen das Klischee vom guten Amerikaner, der dem armen, unterdrückten Volk von Afghanistan zu Hilfe kommt, bis zur Unerträglichkeit auswalzt. Im Unterschied zu «Rambo III» soll dabei gelacht werden.

Ein weiterer Rambo hiess «American Sniper»

«American Sniper» war in den USA der erfolgreichste Kinofilm des Jahres 2014. Clint Eastwood, der gute Filme gemacht hat – «The Bridges of Madison County» ist mir in Erinnerung – hat mit «American Sniper» (2014) ein Ding gedreht, das eher an eine Auftragsarbeit der National Rifle Association (NRA) erinnert. Der Film stützt sich auf eine reale historische Figur, einen Navy-Seal namens Chris Kyle, der laut offiziellen Angaben des US-Verteidigungsministeriums der erfolgreichste Scharfschütze aller Zeiten war. Präsident George W. Bush musste kein Propaganda-Video in Auftrag geben, um seinen Irakkrieg historiographisch zu rechtfertigen. Clint Eastwood hat es geliefert.

Der Film ist – wie ich damals in einer Rezension schrieb – eine an Autismus grenzende Selbstbespiegelung der wehrhaften Vereinigten Staaten. Breit dargestellt werden die Motive der US-Soldaten im Irakkrieg, die Härte ihrer Ausbildung, ihre Tapferkeit und ihre Angst, die seelischen Traumata, das Nachkriegssyndrom, Alkoholismus, Eheprobleme und so weiter. Ihr Leid ist gross. Die irakischen «Feinde» auf der anderen Seite haben indessen keine Probleme. Sie kommen in dem Film nicht als Menschen vor, sondern als Zielscheiben und Attrappen, sie werden abgeschossen wie die Indianer vor der Wagenburg in drittklassigen Western.

Der Film ist im Übrigen ein Beispiel dafür, wie die Realität asymmetrischer Kriege ignoriert und verdrängt wird. Die Aufstandsbekämpfung (Counterinsurgency) war im Irak – wie überall – ein schmutziger Krieg, denn die Besatzungsmacht kämpfte gegen einen Feind, der nicht sichtbar war. Der sich – wie der übliche Textbaustein in unseren Medien lautet – «in der Bevölkerung versteckt». Diese wird zwangsläufig zum Feind schlechthin. Da werden nächtens Türen eingetreten, Männer, Frauen und Kinder herausgezerrt und verhört oder bei Gegenwehr erschossen. Die psychische Belastung der US-Soldaten beruht also zum grossen Teil auf der Tatsache, dass sie zwar durch Sprengfallen und Granatfeuer aus dem Hinterhalt getötet und verwundet werden, den Feind aber nie oder selten zu Gesicht bekommen und ihn nicht fassen können.

«American Sniper» zeigt zwar diese Aspekte des Krieges. Das Problem wird aber hurtig entlastend abgehandelt und aufgelöst in ein paar wenigen Dialogen. Der Sniper belehrt seine Kameraden, dass man all diese schlimmen Dinge tun müsse, um die Heimat zu verteidigen. Einmal sagt er, er müsse seine Frau und seine Kinder schützen, er wolle nicht, «dass sie bis nach Los Angeles kommen». Die Bösen nämlich. Ein Argument, dass von der Bush-Regierung immer wieder vorgebracht wurde, um den Irak-Krieg zu rechtfertigen. Der Irak sei – wie seinerzeit Vietnam und dann Afghanistan – als Vorort und Bastion des freien Amerika militärisch zu halten.

«Gott bewahre uns vor den Guten»

«Als eine junge Prostituierte von russischen Gangstern bedroht wird, beschliesst ein ehemaliger Undercover-Agent, sich für die Hilflosen einzusetzen». So wird mir im TV-Programm ein Thriller empfohlen. In der Welt der bewegten bunten Fernsehbilder gibt es keinen Tag im Jahr, ohne dass auf irgendeinem Sender unsere braven Agenten gegen die russische Mafia oder russische Bösewichte kämpfen. Das Klischee vom Russen als Wodka-Säufer, Gangster und Killer ist in einem solchen Ausmass Teil der täglichen Fabrikation von Unwirklichkeit geworden, dass wir es schon lange nicht mehr bemerken. Da wird die unaufhörliche, unterbewusste Gehirnwäsche mit gigantischen Umsätzen auf dem Markt der Kulturprodukte verkauft. Der ehemalige Präsident Joe Biden nannte den Präsidenten Russlands einen «Killer». Bob Dylan schrieb 1962 – während der Kuba-Krise – die Verse eines Anti-Kriegsliedes: «I learned to hate Russians all through my whole life. If another war comes, it’s them we must fight (…) And accept it all bravely with God on my side.»

Im Roman «Der stille Amerikaner» lernt der britische Journalist Thomas Fowler 1952 in Saigon einen gerade eingeflogenen, jungen Mann namens Alden Pyle kennen, der angeblich in Entwicklungsprojekten in der US-Botschaft arbeitet, tatsächlich aber ein CIA-Agent ist: «Er hatte ein paar ärgerliche Ansichten darüber, was die USA Gutes für die Welt taten (…) Er war unschlagbar gerüstet mit seinen guten Absichten und seiner Ignoranz.»

Fowler findet heraus, dass Pyle in die Sprengstoffanschläge verwickelt ist, die Saigon erschüttern und offenbar das Ziel verfolgen, Südvietnam zu destabilisieren und ein Eingreifen der USA zu rechtfertigen. Der Opiumraucher und politisch desillusionierte Brite verrät den stillen Amerikaner, der ihm seine vietnamesische Geliebte abgenommen hat, an Ho Chi Minhs Widerstandsbewegung Vietminh. Als der ermittelnde französische Polizeioffizier dem Briten mitteilt, dass die Leiche des Geheimdienstagenten Pyle gefunden wurde, sagt der Brite: «Gott bewahre uns vor den Unschuldigen und den Guten.»

Edward Lansdale, ein realer stiller Amerikaner, brachte es bis zum Generalmajor und erhielt 1963 für seine Verdienste eine der höchsten Auszeichnungen der US-Luftwaffe. Es ist kaum zu vermuten, dass bei dieser Gelegenheit an die vietnamesischen Kinder erinnert wurde, die zu Hunderttausenden missgebildet zur Welt kamen, nachdem die US-Luftwaffe grossräumig das TCDD-Dioxin-Gift Agent Orange zur Entlaubung des Dschungels versprüht hatte.

(Red.) Siehe zur gleichen Thematik das Buch von Ben Urwand: «Der Pakt: Hollywoods Geschäfte mit Hitler». (Verlag Theiss, ISBN: 9783806233711)

Hollywood schloss einen Pakt mit Hitler. Die großen Studios erklärten sich 1933 bereit, keine Filme zu produzieren, die das Ansehen der Nationalsozialisten beschädigten oder die Judenverfolgung thematisierten. Der Grund war einfach: In Deutschland ließen sich immer noch die besten Geschäfte machen. Doch Paramount, MGM und Fox gingen weiter: Sie zensierten Filme ohne Druck, entließen bereitwillig jüdische Mitarbeiter oder realisierten unerwünschte Projekte erst gar nicht. Die Gewinne flossen in die Produktion von Goebbels‘ Wochenschau oder in die deutsche Rüstungsindustrie. Auf der einen Seite die mächtigen Studiobosse, viele davon Juden, auf der anderen Adolf Hitler, der filmbesessene Diktator. Ben Urwand erzählt die Geschichte dieses Skandals. Es ist die dunkle Seite von Hollywoods ›Golden Age‹, die Urwand unter Rückgriff auf bisher unbekanntes Archivmaterial beschreibt – temporeich und spannend!