Essay | Russland: Das Racheprojekt der Eliten

Dreißig Jahre nach dem Kalten Krieg kämpft der Westen nicht gegen Russland, sondern gegen die eigene Kränkung. Der Sieg von 1991 hat keine Ordnung geschaffen. Es wurde eine Obsession. Heute zeigt sich, der Krieg ist weniger geopolitisch als psychologisch – ein Racheakt der Macht. Der neue Kalte Krieg ist kein Konflikt zwischen Staaten. Europa kämpft auch nicht für Freiheit. Es kämpft gegen die Wahrheit, damit der Selbstbetrug hält.

Für jene, die Sabiene Jahn lieber hören als lesen, hier anklicken.

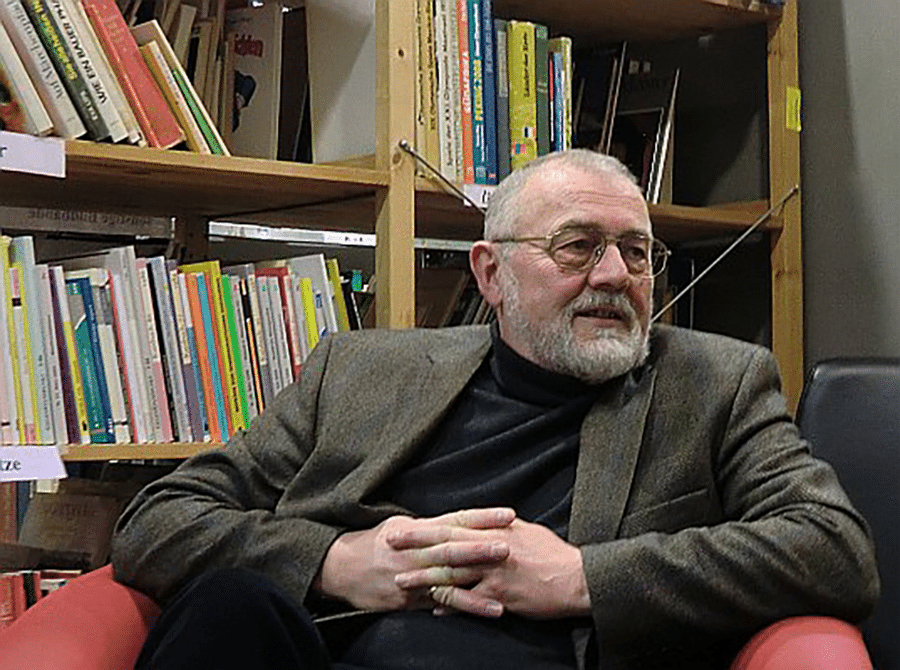

Am 4. November 2025 ist der „Saalbau Bornheim“ in Frankfurt am Main bis auf den letzten Platz gefüllt. Noch drei Stuhlreihen werden nach vorne geschoben, trotzdem stehen Menschen an den Wänden, hinten drängen sich weitere Gäste des Deutschen Freidenkerverbandes. Viele sind gekommen, weil sie spüren, dass das, was sie an diesem Abend hören, in den großen Medien kaum noch vorkommt. Auf dem Podium sitzt Rainer Rupp, einst Mitarbeiter im NATO-Hauptquartier in Brüssel, unter dem Decknamen „Topas“ viele Jahre Kundschafter der DDR-Hauptverwaltung Aufklärung. In den frühen achtziger Jahren, während des NATO-Manövers Able Archer 1983, leitete er Informationen nach Ostberlin und weiter nach Moskau. Die Übung, so seine Berichte damals, sei kein Deckmantel für einen überraschenden Nuklearschlag des Westens. In Rückschauen – von der Guardian-Notiz bis zu linken Zeitungsartikeln – ist seither oft davon die Rede, Rupp habe damit „den dritten Weltkrieg verhindert“. Sicher ist, seine Informationen trugen dazu bei, die sowjetische Führung in einer hochgespannten Situation zu beruhigen und die Eskalationsspirale zu durchbrechen.

Als der Moderator des Abends diesen historischen Hintergrund erwähnt, ist der Ton im Saal plötzlich ein anderer. Demütig. Für viele Jüngere ist „Able Archer“ nur eine Fußnote im Geschichtsunterricht, für die Älteren steht dahinter eine reale Todesangst, die nur knapp nicht in einem Atomkrieg endete. Vor ihnen sitzt nun ein Mann, dessen Name mit dieser Beinahe-Katastrophe untrennbar verbunden ist und der heute, vier Jahrzehnte später, erneut von Kriegsgefahr spricht. Doch der Krieg, von dem Rupp an diesem Abend berichtet, beginnt für ihn nicht in Bachmut, Charkow oder Donezk. Er beginnt in den Zentralen der Finanzkonzerne, in den Schaltstellen westlicher Macht, in den Köpfen einer politischen Elite, die um ihr eigenes Überleben kämpft. Die Ukraine ist in seinem Vortrag der Schauplatz, nicht der Grund.

Im ersten Teil entfaltet Rupp Schritt für Schritt seine Kernthese. Der Krieg in der Ukraine ist zwar ein Stellvertreterkrieg, aber nicht in dem schlichten Sinn „USA gegen Russland“. Er ist, in seiner Logik, ein Krieg zur Rettung eines ausgehöhlten Systems des neoliberalen Kapitalismus, der im Westen über Jahrzehnte von der Ausbeutung externer Kolonien gelebt hat und nun gezwungen ist, sich nach innen zu wenden, gegen die eigene Bevölkerung. Die Ukraine sei dafür Instrument und Vorwand zugleich. Um zu erklären, warum ausgerechnet dieses Land zum „Schlachtfeld Europas“ wurde, geht Rupp weit zurück. In die Zeit des klassischen Kolonialismus, in der westliche Staaten mit Bajonetten, Flotten und Kanonen die halbe Welt unterworfen, Rohstoffe geraubt und, das betont er ausdrücklich, nicht nur die heimischen Eliten „mitgeschmiert“ haben, auch die arbeitende Bevölkerung. Engels, Lenin und der britische Historiker Eric Hobsbawm hätten beschrieben, wie billige Kolonialwaren die Lebenshaltungskosten senkten, neue Jobs schufen und damit innere Klassenspannungen entschärften, um den Preis blutiger Unterdrückung in Indien, Afrika oder China. (1)

Mit den Befreiungskriegen des 20. Jahrhunderts, mit Algerien, Indien, Vietnam, dem Aufstieg antikolonialer Bewegungen, wurde dieses Modell unhaltbar. Der Kolonialismus verschwand formal, der Neokolonialismus trat an seine Stelle. Banken, Rohstoffkonzerne, IWF und Weltbank als Spinne im Netz, Export von Kapital, Import von Rohstoffen und die strukturellen Schuldenfallen. Doch auch dieses System, so Rupp, verlor mit der Zeit seine Ertragskraft. Die Profite waren noch da, aber längst nicht mehr so obszön wie früher. An diesem Punkt leitet er über zum Neoliberalismus als neuer Ausbeutungsform. Die „Beute“ kommt nicht mehr hauptsächlich aus Afrika oder Lateinamerika, sondern aus den eigenen Gesellschaften. Sie entfaltet sich aus Privatisierungen, Hartz IV, Deregulierung, Lohnsenkungen oder Steuererleichterungen für Vermögende. All das beschreibt er als Versuch, den Rückgang kolonialer Zuflüsse dadurch zu kompensieren, dass nun die eigenen Werktätigen zum Objekt systematischer Auspressung werden. Er verweist dabei auf ökonomische Berechnungen, nach denen der Anteil der Arbeitseinkommen am Volkseinkommen seit den 1970er-Jahren von etwa zwei Dritteln auf deutlich unter 60 Prozent gesunken ist. Die Differenz, hunderte Milliarden jährlich, sei im Kapitalanteil gelandet, ohne dass der reale Wohlstand der Mehrheit entsprechend zugenommen hätte. (2)

Vor diesem Hintergrund erscheinen ihm die letzten Großkrisen – Klima, Corona, Ukrainekrieg – weniger als zufällige Schocks, sondern als serielle Gelegenheiten, um mit Hilfe der Angst Milliardenbeträge nach oben zu lenken. Beim Klima, sagt er, werde mit apokalyptischen Szenarien operiert, um gigantische „Transformationsprogramme“ zu legitimieren, deren Wirksamkeit niemand garantieren könne, die aber nachweislich enorme öffentliche Mittel in bestimmte Industrien und Finanzvehikel pumpen. Bei Corona sieht er vor allem einen Effekt, die Möglichkeit, nach den Bankenturbulenzen 2019/2020 das Finanzsystem mit Zentralbankgeld zu fluten und gleichzeitig Grundrechte beispiellos einzuschränken. Dass die Vermögen der obersten Prozent in der Pandemie deutlich schneller gewachsen sind als der Rest, ist empirisch gut dokumentiert. Genau hier setzt in der Diskussion ein Zuhörer an, der den im Programm angekündigten „Corona-Block“ vermisst. Rupp zeichnet daraufhin nach, wie sich bereits im Herbst 2019 im US-Bankensystem Spannungen gezeigt hätten, die durch massive Eingriffe der Federal Reserve (FED) überdeckt wurden. Kurz darauf sei Corona zur „Pandemie“ erklärt worden, und plötzlich habe es keinen politischen Widerstand mehr gegen Billionenprogramme und Sonderwege gegeben. In seiner Lesart war Corona weniger medizinischer Schicksalsschlag als perfekte Bühne, um ein bereits wackelndes Finanzsystem zu stabilisieren, bezahlt von den Steuerzahlern, politisch flankiert durch Angstkampagnen und die Diffamierung von Kritikern.

Der Ukrainekrieg, so Rupp, ist nun die nächste Stufe dieses Musters. Nur dass es diesmal nicht „nur“ um Geld geht, sondern um die geostrategische Architektur des 21. Jahrhunderts und – im äußersten Eskalationsfall – um das physische Überleben Europas. Im geopolitischen Teil des Vortrags arbeitet Rupp mit einer Art Schachbrett. Washington habe einen klar benannten Hauptgegner – nicht Russland, es ist China. Um China zu schwächen, brauche man Russland entweder als Juniorpartner oder als neutralisierte, zersplitterte Macht. Genau das erkläre die Doppelstrategie der letzten Jahre. Zuerst der Versuch eines „Regime Change“ durch Sanktionen und innenpolitische Destabilisierung in Moskau, danach – und parallel – die militärische Schwächung Russlands „auf dem Schlachtfeld Ukraine“. Dabei betont er, wie massiv diese Strategie materiell unterfüttert wurde. Hunderte Milliarden Euro und Dollar in Form von Krediten, Waffenlieferungen, Finanzhilfen, Ausbildung ukrainischer Truppen durch NATO-Staaten sowie Aufklärungs- und Geheimdienstinformationen „in Echtzeit“.

All das ist, in vorsichtigen Formulierungen, selbst von westlichen Militärs und Politikern immer wieder eingeräumt worden. Trotzdem, so Rupp, sei das Projekt militärisch gescheitert. Die ukrainische Armee sei ausgeblutet, die russische Front nicht zusammengebrochen, die Munitionslager des Westens leer. Selbst US-Analysten, die anfangs euphorisch waren, sprächen inzwischen nüchtern von einem strategischen Fehlschlag, was sich in Washington und London an einem zunehmend frostigen Ton gegenüber Selenskyj ablesen lasse.

An dieser Stelle schlägt sein Vortrag einen Haken. Weg von den Frontlinien, hin zu Karten, die im westlichen Diskurs lange tabu waren. Es geht um die „Dekolonisierung Russlands“. Rupp erzählt von Konferenzen des „Free Nations of Post-Russia Forum“, einem Zusammenschluss von Aktivisten, Exilgruppen und westlichen Unterstützern, die seit 2022 öffentlich die „friedliche, nicht-gewaltsame Dekolonisierung“ der Russischen Föderation diskutieren. In Berlin, London, Paris, Tokio und anderen Orten wurden Szenarien entworfen, wie ein „post-imperiales Russland“ in Dutzende neue Einheiten zerlegt werden könnte, Euromaidan Press etwa berichtet von einem Modell mit 41 Nachfolgestaaten, die perspektivisch atomwaffenfrei sein sollen. (3) Auf den ersten Blick klingt das wie ein akademischer Gedankensport, doch Rupp liest diese Papiere als kaltes Rohstoffdesign. Kleinstaaten von Jakutien bis zum Kaukasus, politisch schwach, wirtschaftlich abhängig, mit klar umrissenen Ressourcen. Perfekt für neue, „zivil“ verpackte Zugriffe westlicher Konzerne. Sein Punkt, die moralisch aufgeladene Rede von der „Entkolonisierung Russlands“, oft mit antikolonialen Narrativen des 20. Jahrhunderts verkleidet, könnte in der Praxis nichts anderes sein als die Neuauflage eines Neokolonialismus, der sich im eurasischen Kernland austoben soll.

In dieses Bild fügt er die Aussagen westlicher Spitzenpolitiker ein. Allen voran die Formulierung der deutschen Außenministerin Annalena Baerbock, die im Europarat sagte: „We are fighting a war against Russia, not against each other“, ein Satz, der international sofort als faktische Kriegserklärung eines NATO-Staates debattiert wurde. (4) Dass die Bundesregierung den O-Ton im Nachgang relativierte, aber nicht zurücknahm, ist für Rupp symptomatisch. Man sei längst Teil eines Krieges, dessen Risiken die Bevölkerung nie bewusst mitbeschlossen habe. Genau an dieser Stelle kommt das Dokument ins Spiel, auf das Rupp sich mehrfach beruft, das Protokoll eines Gesprächs zwischen Hermann Göring und dem amerikanischen Psychologen Gustave M. Gilbert im Nürnberger Kriegsverbrecherprozess. Gilbert hielt in seinem „Nuremberg Diary“ fest, wie der Reichsmarschall die Standardmethode kriegführender Eliten beschrieb. Auf Gilberts Hinweis, dass in einer Demokratie doch das Volk über Krieg und Frieden mitbestimme, antwortete Göring sinngemäß, das sei im Prinzip richtig, aber „die Menschen können immer dazu gebracht werden, den Führern zu folgen. Das ist einfach. Alles, was man tun muss, ist ihnen zu sagen, sie würden angegriffen, und die Pazifisten als unpatriotisch zu beschimpfen und des Verrats zu bezichtigen. Es funktioniert in jedem Land.“ (5)

Rupp zitiert genau diesen Satz und markiert ihn als „Standardverfahren der faschistischen Verbrecher im Dritten Reich“. Der eigentliche Skandal, der sich daraus ergibt, liegt im Zirkelschluss. Wenn eine heutige Bundesregierung, flankiert von Leitmedien, exakt diese Mechanik benutzt, also permanent eine existenzielle äußere Bedrohung an die Wand malt („wir sind im Krieg mit Russland“, „unsere Demokratie wird von außen und innen angegriffen“) und jede systematische Opposition als „Putinfreunde“, „Extremisten“ oder „Delegitimierer“ diffamiert, dann arbeite sie mit derselben psychologischen Folterbank, auf die Göring im Jahr 1946 zurückblickte. Dass Baerbocks Satz im Europarat nicht klargestellt, sondern weichgespült wurde, liest Rupp als historische Selbstanzeige. Die politische Klasse bedient sich eines Tools aus dem Werkzeugkasten der alten Faschisten und beansprucht dafür den Begriff der „wehrhaften Demokratie“. Er geht noch weiter. Gerade weil dieser Mechanismus so offen in den öffentlichen Raum gestellt werde, helfe er, die Maske zu lüften. Wer sich der Methode Görings bedient, um Kriegspolitik gegenüber einer Nuklearmacht durchzusetzen, könne zwar formal demokratisch gewählt sein, aber er bewege sich mental in denselben Bahnen wie die Regime, die man offiziell bekämpfe. Daher sein scharfer, polemischer Schluss, die „neuen alten Faschisten“ säßen nicht mehr in Braunhemden im Bierzelt, sondern in Nadelstreifen in den Talkshows.

Das alles bleibt nicht abstrakt. In der Diskussion kommt die Angst vor einer nuklearen Eskalation auf den Tisch. Ein Zuhörer fragt, ob Krieg nicht immer auch eine Möglichkeit sei, Kapital zu „bereinigen“ und Profite zu steigern, und wie Rupp die Gefahr eines großen Krieges einschätze. Seine Antwort ist bemerkenswert konkret. Er erinnert an den Einsatz der 101. US-Luftlandedivision („Screaming Eagles“) im Jahr 2022, als Teile der Brigade nach Rumänien und Polen an die ukrainische Grenze verlegt wurden. Der Brigadegeneral sagte damals gegenüber US-Medien, man sei „bereit, jederzeit in die Ukraine zu gehen“. Für Rupp war das der Moment, in dem er „am meisten Angst“ hatte. Wäre diese Brigade tatsächlich über die Grenze gegangen und dort von russischen Kräften eingekesselt oder vernichtet worden, hätte der Druck in Washington auf eine Eskalation bis hin zu taktischen Nuklearwaffen ins Uferlose wachsen können.

Rupp verweist dabei auf alte NATO-Übungsszenarien, in denen, das ist historisch gut belegt, Osteuropa als primäres Schlachtfeld eines Atomkrieges fungierte, während russisches Territorium bewusst aus den Zielplänen herausgehalten wurde, um einen sowjetischen nuklearen Gegenschlag gegen US-Territorium zu vermeiden. Die logische Folge in seinem Modell, auch im jetzigen Konflikt wäre es „Europa“, das atomar verheizt würde, nicht die USA.

Und wenn heute in Berlin oder Paris mit Blick in Richtung Moskau laut über eigene Atomwaffen nachgedacht wird, dann sei das, sagt Rupp, „höchstens eine Selbstmorddrohung“. Mehr nicht. Gleichzeitig relativiert er die Wahrscheinlichkeit eines globalen Atomkriegs, weil die strategische Kalkulation in Washington seit Jahrzehnten darauf ausgelegt sei, den eigenen Kontinent aus dem Zentrum der Zerstörung herauszuhalten. Das macht die Lage für Europa nicht ungefährlicher, im Gegenteil. Es erhöht den Druck, dass die eigentliche Eskalationszone in der Ukraine, in Polen und im Baltikum liegt. Die „Kriegstüchtigkeit“, von der deutsche Politiker heute sprechen, liest er als gefährliche Mischung aus historischer Amnesie und Erfüllungsgehilfentum gegenüber einer Supermacht, die das atomare Finale im Zweifel immer außerhalb der eigenen Grenzen stattfinden lassen würde.

Im letzten Drittel des Abends kümmert sich Rupp um den globalen Kontext. Russland und China als Gegenmodelle, BRICS als Raum, in dem alternative Formen wirtschaftlicher Entwicklung und politischer Souveränität erprobt werden. Rupp verweist auf die Entstehung des BRIC-Begriffs Anfang der 2000er-Jahre, als der Goldman-Sachs-Ökonom Jim O’Neill erstmals Brasilien, Russland, Indien und China als künftige „Treiber des globalen Wachstums“ bezeichnete. (6) Was damals vor allem als Investmentstory gedacht war, hat sich inzwischen zu einem politischen Block entwickelt, in dem viele Staaten des globalen Südens einen Gegenpol zum westlich geführten System sehen, nicht zuletzt, weil Russland und China ihnen Kredite, Infrastruktur und Kooperation ohne ideologische Belehrungen anbieten.

Hier schließt Rupp den Kreis. In Lateinamerika hatte, wie der US-Historiker Arthur Schlesinger in einer Denkschrift an Präsident Kennedy formulierte, schon die bloße Existenz Kubas und der Sowjetunion als alternative Modernisierungsmodelle gereicht, um Washington in Panik zu versetzen. Ein Land wie Kuba, das zeigte, dass soziale Veränderungen „ohne grünes Licht aus Washington“ möglich sind, sei aus Sicht der US-Eliten unerträglich gewesen. (7) Heute, sagt Rupp, ist es nicht mehr Havanna, sondern Moskau und Peking, die allein durch ihr Dasein als funktionierende Gegenentwürfe zur neoliberalen Ordnung eine „existenzielle Bedrohung“ für den Westen darstellen. Nicht im militärischen, sondern im ideellen Sinne. Sie beweisen den Völkern des globalen Südens, dass es Alternativen gibt. Damit ist der Rahmen geschlossen.

Der Krieg in der Ukraine erscheint in dieser Perspektive als Knotenpunkt aus Systemkrise, geostrategischer Verschiebung und innerer Legitimitätskrise des Westens. Geführt wird er, nach Rupp, von einer transnationalen Elite aus Finanzkapital, sicherheitspolitischem „deep state“ und politischer Funktionsklasse in EU und NATO. Das Ziel des Westens ist doppelt. Nach außen die Schwächung und mögliche Zerschlagung Russlands als Schutzmacht eines eigenständigen Eurasien, nach innen die Disziplinierung der eigenen Bevölkerungen durch Angstpolitik, Propagandafronten und die schrittweise Entleerung demokratischer Verfahren. Als ein Zuhörer am Ende fragt, wie dieser Krieg enden könne, bleibt Rupp konsequent bei seiner Prognose. Nicht am Verhandlungstisch, sondern durch einen faktischen Sieg Russlands auf dem Schlachtfeld. Erst wenn Geld, Waffen und politische Legitimität im Westen so weit erodiert seien, dass die Unterstützung für Kiew zusammenbricht, werde „das Schweigen der Kanonen“ einsetzen. In der Diskussion präzisiert er. Wenn „der Westen den Topf nicht mehr füllt“, wenn die Armee, die Gehälter und der Staatsapparat der Ukraine nicht mehr von EU und USA bezahlt werden, dann sei der Punkt erreicht, an dem Russland „gewonnen“ habe. Ein genauer Zeitpunkt lasse sich nicht vorhersagen, aber er spricht davon, dass dies „bis Weihnachten oder vielleicht bis in den Frühling hinein“ geschehen könne. Er meint dies als Schätzung, nicht als Prophezeiung.

In der anschließenden Diskussion richtet sich der Blick des Publikums überraschend nach Osten. Mehrere Zuhörer schildern ihre Erfahrungen mit Chinesen, höfliche, aber auch irritierende Szenen aus Alltag und Reisen. Einer verweist auf das sogenannte Social-Credit-System, das in zwei Städten wie Rongcheng und Suzhou getestet werde, wo gutes Verhalten, vom pünktlichen Zahlen bis zum respektvollen Umgang, mit Punkten belohnt werde. Rupp hört aufmerksam zu, doch er übernimmt diese westliche Lesart nicht. Sein Hinweis ist leiser, aber grundsätzlicher. Wir sollten andere Länder nicht nach unseren eigenen kulturellen Rastermustern beurteilen. Was in Europa nach sozialer Dressur klingt, wird in China offiziell als Beitrag zur „wenming“, zur gesellschaftlichen Zivilisiertheit, verstanden. Ein Versuch, nach Jahrzehnten des entfesselten Wettbewerbs moralische Ordnung wiederherzustellen. Was uns als autoritär oder Kontrolle erscheint, kann dort Teil einer anderen historischen Logik sein, eingebettet in einem konfuzianisch geprägten Kulturkreis, durchaus als Fürsorgeprinzip verstanden werden, die Verantwortung anders definiert als der individualistische Westen.

„Lassen wir die Chinesen Chinesen sein, die Russen Russen“, sagt Rupp. Damit meint er nicht Gleichgültigkeit, sondern Respekt vor anderen Wegen. Der Westen, so sein unausgesprochener Vorwurf, habe sich angewöhnt, seine eigenen Maßstäbe – Demokratie, Liberalismus, Fortschritt – als universelle Dogmen zu begreifen. Gerade darin, im unreflektierten Selbstverständnis als weltliches Maß aller Dinge, sieht Rupp eine der tiefsten Wurzeln westlicher Hybris. Auch im Westen, so ergänzen andere Stimmen, nehme die digitale Steuerung des Alltags längst vergleichbare Züge an, nicht durch Punktesysteme, sondern durch die schleichende Abschaffung des Bargelds, die Verknüpfung von Identität und Zahlungsvorgängen und den gesellschaftlichen Druck, sich der totalen Nachverfolgbarkeit zu fügen.

Der Abend endet mit einer Mischung aus Ernüchterung und Trotz. Ernüchterung, weil Rupps Szenario wenig Raum für einen „sanften“ Ausstieg lässt. Ein System, das vom Krieg als Rettungsprogramm lebt und sich ungeniert der Methoden eines Göring bedient, wird sich nicht freiwillig in Frage stellen. Trotz, weil dennoch die Risse im herrschenden Narrativ täglich größer werden und, weil immer mehr Menschen, in Europa wie im globalen Süden, die einfachen Geschichten von „Demokratie versus Autoritarismus“ nicht mehr glauben, wird es auch im Westen Veränderungen geben.

Wer den Vortrag verlässt, hat keine fertigen Lösungen im Kopf. Aber er hat ein Bild davon, warum dieser Krieg geführt wird, von wem – und warum gerade Europa Gefahr läuft, zu dem zu werden, was es seit 1945 nie wieder sein wollte: zum Schlachtfeld fremder Interessen.

Während die Diskussion allmählich in kleinere Gesprächsgruppen übergeht, drängen sich einige Besucher um den langen Büchertisch am Rande des Saales. Zwischen den Reihen liegen sorgfältig zusammengestellte Dokumente, historische Abhandlungen, Auszüge aus Wirtschaftsstudien und sicher zwanzig Kopien markanter Zeitungsartikel. Die Hälfte des Tischs ist das Werk eines Mannes, der an diesem Abend fast unauffällig bleibt, aber wesentlich zum geistigen Fundament beiträgt. Giovanni, ein ruhiger, politisch kundiger Gast, der seit Jahren im Umfeld der Aufklärerszene unermüdlich arbeitet. Er sammelt, ordnet, kopiert und verteilt seine Funde an jene, die nicht nur Meinungen, sondern Belege suchen. Rainer Rupp hatte im Vortrag den Leitartikel von Joseph Goebbels erwähnt, jenes berüchtigte Stück aus der Wochenzeitung „Das Reich“, das im Sommer 1944 erschien und den Begriff „kriegsstüchtig“ zur Parole machte. Als der Abend sich dem Ende neigt, drückt mir Giovanni einen Stapel Papiere in die Hand. „Das hier“, sagt er leise, „musst du dir anschauen – es ist genau dieser Artikel.“ Zwischen den Blätternliegt die Kopie aus „Das Reich“, datiert auf den 9. Juli 1944. Die Rote Armee stand bereits auf polnischem Boden, die Westalliierten waren in der Normandie gelandet. Während das Reich militärisch längst verloren war, beschwor Goebbels im Leitartikel den „deutschen Durchhaltewillen“ und rief zur „vollständigen Mobilisierung aller Kräfte der Nation“ auf. Seine Sprache war nicht nur Propaganda, sie war Psychotechnik. Das letzte rhetorische Aufgebot, um den Untergang in einen Akt der Pflichterfüllung zu verwandeln. (8)

Achtzig Jahre später, am 9. November 2025, kehrt diese Rhetorik in neuem Gewand zurück. Der amtierende Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier erklärte an diesem Gedenktag, der eigentlich an den Fall der Mauer und die Novemberpogrome erinnern sollte, „Nie in der Geschichte unseres wiedervereinten Landes waren Demokratie und Freiheit so angegriffen. Bedroht durch einen russischen Aggressor, der unsere Friedensordnung zertrümmert hat und gegen den wir uns schützen müssen. Und aktuell bedroht, durch rechtsextreme Kräfte, die unsere Demokratie angreifen und an Zustimmung in der Bevölkerung gewinnen.“

Wieder wird die Gesellschaft in einen Ausnahmezustand der Moral versetzt, mit der Aufforderung, sich zu „wehren“. Der Mechanismus bleibt derselbe, Angst erzeugt Zustimmung, Feindbilder stiften Sinn. Doch der Unterschied ist fatal. Damals stand ein Diktator am Ende seiner Macht, heute sind es demokratisch gewählte Personen, die mit ähnlicher Sprache ihre politische Autorität zu retten versuchen. Rainer Rupp hat diese Ausgabe selbst in Berliner Archiven aufgespürt, weil ihn ein Wort nicht losließ: „kriegsstüchtig“. In seinem Vortrag spannt er den Bogen in die Gegenwart. Ein SPD-Verteidigungsminister, gemeint ist Boris Pistorius, spricht seit 2023/ 2024 wieder davon, Deutschland „kriegstüchtig“ machen zu müssen. Der Begriff ist geschmiedet im Propagandainventar des Dritten Reiches. Achtzig Jahre nach Goebbels’ Leitartikel wird der Ton weiter verschärft. Im Mai 2025, bei seiner ersten Regierungserklärung, sagt Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) vor dem Bundestag, „Wir wollen unsere Verteidigungsfähigkeit und -bereitschaft beständig ausbauen, damit wir uns verteidigen können, damit wir nie wieder in einen Krieg hineingezogen werden müssen.“ Ziel sei, so Merz, „die Bundeswehr zur konventionell stärksten Armee Europas zu machen“. Er verankert das dahinterstehende Konzept, die permanente Hochrüstung, im offiziellen Vokabular der Republik. Die Formulierungen stehen, schwarz auf weiß, in den Bundestagsunterlagen, archiviert im Dokumentationsportal des Parlaments. (9) Die Bundesregierung, so Merz weiter, werde der Bundeswehr „alle finanziellen Mittel zur Verfügung stellen, die sie brauche, um konventionell zur stärksten Armee Europas zu werden“. Und Deutschland bleibe, versichert er, „an der Seite der Ukraine“, „ohne Wenn und Aber“, bis zum „gerechten, dauerhaften, tragfähigen Frieden“. Ein „Frieden“, der durch Rüstung erreicht werden soll.

Parallel dazu hebt die Bundesregierung, wie „ntv“ am 27. Mai 2025 meldet, die Reichweitenbeschränkungen für an die Ukraine gelieferte Waffen auf. Von nun an dürfen Raketen und Marschflugkörper, die Deutschland liefert, auch „militärische Ziele auf russischem Staatsgebiet“ treffen. Sicherheitsberater Nico Lange kommentiert trocken, „Es ist gut, wenn jetzt die militärische Regelung für alle gilt.“ Ein Jahr zuvor hatte der CDU-Politiker Roderich Kiesewetter in einem Interview mit der Deutschen Welle erklärt, „Der Krieg muss nach Russland getragen werden.“ Russische Ministerien und Kommandoposten müssten zerstört werden, nicht nur Frontlinien. Es sei „an der Zeit, dass die russische Bevölkerung begreife, dass sie einen Diktator hat“. Damit steht der Sprachduktus von 2024/ 2025 in einer fatalen Kontinuität. Es ist eine Reihe von Begriffen, die in ihrer Kombination eine Mobilmachungslogik beschwören, während die militärische Realität bereits in der Sackgasse steckt. Wie 1944.

Im selben Zeitraum wird bekannt, dass Innenministerin Nancy Faeser die Länder auffordert, Schulen auf den Kriegsfall vorzubereiten. Die Formulierung in der ntv-Meldung vom 7. April 2025 lautet, „Die sicherheitspolitischen Sorgen in Europa nehmen zu, darauf sollte sich auch die Zivilgesellschaft einstellen.“ Das Innenministerium schlägt Ausbildungsprogramme für Schüler vor, um „den Ernstfall zu üben“, und verweist auf EU-Richtlinien zur Vorbereitung auf „kriegsbedingte Krisen“. Der CDU-Sicherheitspolitiker Kiesewetter sekundiert: „Es ist zwingend nötig, dass der Ernstfall geübt wird. Schüler sind besonders verletzlich.“ So wird das Wort „Kriegstüchtigkeit“ nicht mehr nur in militärischen Kategorien verhandelt, sondern als gesamtgesellschaftliches Lernziel. Zivilschutz als Schulfächer, Vorräte für 72 Stunden, Krisentraining in Klassenzimmern. Ein Begriff wandert, von der Propaganda ins Ministerium, von der Front in den Alltag.

Während in Goebbels’ Berlin 1944 die Ruinen brannten, diskutiert man 2025 in Berlin über Atomwaffen. Im November 2024 berichtet die „junge Welt“ über das US-Programm „Project Atom 2024“, vorgestellt vom U.S. Strategic Command (STRATCOM). Admiral Thomas Buchanan erklärt darin, die USA seien bereit, Atomwaffen einzusetzen, „wenn die Bedingungen für das Land und seine Interessen akzeptabel“ seien. Der Ausdruck „akzeptabler Atomkrieg“ wird Schlagzeile. Washington definiert damit den „begrenzten“ Atomkrieg außerhalb den USA als akzeptable Option. Denn die Gefahr des Einsatzes von Atomwaffen gegen US-Territorium kann nicht zu den akzeptablen Interessen seines Landes gehören, selbst nicht für einen von Tollwut befallenen US-Admiral. (13)

Nur wenige Monate später antwortet der russische Politologe Sergej Karaganow in einem Interview, das unter anderem auf dem Portal „Anti-Spiegel“ dokumentiert wird. Karaganow, Berater des Kremls, erklärt, „Wir müssen unter allen Umständen verhindern, dass Deutschland Atomwaffen bekommt, notfalls durch seine Vernichtung.“ Der Satz geht um die Welt. Er ist keine offizielle Drohung, aber ein Symptom. Die nukleare Eskalation ist wieder vorstellbar geworden. Der Kalte Krieg war nie so heiß wie jetzt. (14) Zwischen beiden Lagern, dem Pentagon, das einen „akzeptablen“ Atomkrieg erwägt, und russischen Strategen, die eine „präventive Vernichtung“ Deutschlands nicht mehr ausschließen, entsteht eine rhetorische Symmetrie des Grauens. Jede Seite erklärt ihre Abschreckung für Verteidigung, jede ihre Aggression für Prävention. Und Deutschland, das Land der geteilten Erinnerung, gleitet erneut in jene Sprachzone, die man für immer hinter sich glaubte. Im Bundestag werden diese Wörter wieder zu moralischen Tugenden erklärt. Der Appell an „Resilienz“ ersetzt den Appell an Vernunft.

Wenn ein SPD-Abgeordneter 2023 noch „Zeitenwende“ sagte, spricht 2025 der nun neue Kanzler Merz von der „Kriegsreife der Gesellschaft“. Zugleich hebt dieser in seiner Regierungserklärung hervor, dass die Bundeswehr in allen Bereichen „wachsen“ müsse, während gleichzeitig der „Rückbau der Bürokratie“ angekündigt wird. Also die Vereinfachung der Strukturen, die im Ernstfall schnellere Entscheidungen ermöglichen sollen. Das alles sind keine Zufälle der Rhetorik. Sprache ist Programm. Heute wird ein semantisches Arsenal reaktiviert, das Angst, Pflicht und Stolz in einer emotionalen Mischung vereint. Damals wie heute lautet die Parole, wer sich verteidigt, darf alles. Doch es ist eine gefährliche Verkehrung. Denn wer seine Politik auf den Ausnahmezustand gründet, erzeugt ihn unweigerlich selbst.

Während die politische Klasse von „Führung in Europa“ spricht, beginnt in der deutschen Wirtschaft ein leiser, aber folgenreicher Strukturwandel. In einem vielbeachteten Podcast mit Prof. Pascal Lottaz (Neutrality Studies) schildert der Frankfurter (am Main) Unternehmensberater Dr. Stephan Ebner, der Verträge aus erster Hand sieht, wie sich ein Teil der deutschen „Hidden Champions“, hochspezialisierte Mittelständler mit 500 bis 1.000 Beschäftigten, neu ausrichtet. Weg von rein zivilen Märkten, hin zu lukrativen Dual-Use-Geschäften für die US-Rüstungsindustrie. (10) Küchenutensilien für US-Camps, Reifen für Militärfahrzeuge, Komponenten für Sensorik und Optik, Produkte, die bisher im zivilen Hightech-Sektor angesiedelt waren, finden plötzlich einen zweiten, militärischen Absatzkanal. Ebner spricht von rund 1.500 Unternehmen, die prinzipiell für solche Modelle in Frage kommen könnten, und schildert Fälle, in denen sich Margen bei US-Verträgen um den Faktor drei bis vier erhöhten. Einige seiner Beispiele sind drastisch. Ein süddeutscher Küchenwarenhersteller, der in den USA angeblich viermal so viel verdient wie in Europa, Firmen, die mit Verträgen für die US-Armee Umsatzsprünge von bis zu 400 Prozent erzielen, Waffentests auf deutschem Boden, die in den USA „zu gefährlich“ wären.

Gerade diese Zuspitzungen haben mich und Rainer Rupp misstrauisch gemacht. Rupp hat die Aussagen Ebners mit zwei KI-gestützten Auswertungen öffentlich zugänglicher Quellen gegengeprüft. Unternehmensregister, Medienberichte, Branchenmeldungen oder Social-Media-Spuren. Das Ergebnis, der Trend ist real, der Maßstab überzeichnet. Es gibt eine deutliche Aufstockung der Rüstungsausgaben, von denen auch europäische und deutsche Unternehmen profitieren, die Auftragsbücher von Konzernen wie Rheinmetall, Leonardo oder Thales sind bis weit in die 2030iger Jahre gefüllt, Analysten sprechen von einem „strukturellen Aufschwung“ des europäischen Verteidigungssektors. (11) Gleichzeitig zeigen wirtschaftliche Daten, dass Teile der deutschen Industrie unter Auftragsflauten und Exportproblemen leiden, insbesondere im Maschinenbau, in Elektronik und Automobilzulieferung –, während staatliche Milliardeninvestitionen in Infrastruktur und Rüstung nur langsam als Gegenimpuls wirken. (12) Doch nichts davon belegt flächendeckend 400-Prozent-Gewinne im Mittelstand oder geheime US-Waffentests in Deutschland, die „zu gefährlich“ für US-Territorium wären. Für solche Behauptungen finden sich in offiziellen Dokumenten, internationalen Rüstungsdatenbanken und Medienarchiven bislang keine belastbaren Spuren.

Rupps Fazit ist nüchtern, Ebner beschreibt reale Bewegungen, die zunehmende Verzahnung deutscher Spezialbetriebe mit dem transatlantischen Rüstungsmarkt, aber er dramatisiert sie im Stil des Beratungsbusiness. Seine Zahlen und Anekdoten sind eher als „Warnsignale aus dem Maschinenraum“ zu lesen denn als statistisch gesicherte Strukturdiagnose. Trotzdem bleibt der Kern beunruhigend. Denn parallel zu Ebners Erzählung lässt sich belegen, dass der Verteidigungssektor in Europa zu einem der attraktivsten Wachstumsfelder geworden ist. Die EU plant, über Programme wie SAFE und nationale Haushalte in den kommenden Jahren Hunderte Milliarden Euro in Rüstung und sicherheitsrelevante Technologien zu pumpen, wobei ein klarer Schwerpunkt auf „europäischen Lösungen“ und nationalen Champions liegt. (11) In Deutschland wächst eine neue Symbiose, Rüstungsaufträge stabilisieren Haushalte und Beschäftigung, während andere Industriezweige unter Energiepreisen, Deindustrialisierungsdruck und US-Handelspolitik leiden. (12)

Doch Rainer Rupp widerspricht der Annahme, dass die Vereinigten Staaten diese neue Nachfrage mühelos absorbieren könnten. Was von außen nach ökonomischer Stärke aussieht, sei in Wahrheit ein Versuch, die eigene industrielle Leere zu kaschieren. Im wirtschaftlichen Teil seines Vortrags wird Rupp konkret. Die Vereinigten Staaten, sagt er, wollten mit hohen Zöllen und Subventionen Fabriken aus Europa und Asien anlocken, doch der Plan werde scheitern. „Trump hat versucht, Industrie zurückzuholen. Aber das wird nicht funktionieren, weil die Arbeitskräfte dort fehlen.“ Als Beispiel nennt er die 155-Millimeter-Artilleriemunition, das Standardkaliber westlicher NATO-Haubitzen. „Die NATO kann sie nicht in ausreichenden Mengen herstellen“, sagt Rupp, weil die Fachkräfte fehlen. Eine 155-Millimeter-Granate ist Präzisionsarbeit, sonst fliegt sie nicht dahin, wo sie hin soll.“ Er verweist auf ein US-Türkei-Projekt. Bereits zwei Jahre zuvor habe Washington mit Ankara vereinbart, dass eine große türkische Munitionsfabrik eine Zweigstelle in den USA aufbauen solle. „Die Maschinen stehen da – aber sie funktionieren nicht, weil es keine ausgebildeten Arbeiter gibt. Man wollte türkische Fachkräfte einfliegen, bekam aber Visa-Probleme. Das ist ein Symbol für das ganze System.“

Rupps Schlussfolgerung ist von klassischer ökonomischer Schärfe, „Die Hochzollpolitik wird scheitern, weil die Zölle die Amerikaner selbst bezahlen. Das Preisniveau steigt, die Löhne nicht, und die Bevölkerung wird das auf Dauer nicht mitmachen.“Für ihn steht fest, die USA verfügen zwar über Kapital, aber nicht mehr über die produktive Basis, die Kapital trägt. „Eine Gesellschaft, die das Handwerk, die Produktion und das technische Wissen verliert, verliert ihre Grundlage und kann keine Führungsmacht bleiben.“ So schließt sich der Rahmen. Kriegstüchtigkeit wird zur Chiffre eines neuen industriellen Zeitalters, in dem das Ökonomische und das Militärische erneut verschmelzen. Die Rüstungswirtschaft wird zum Rettungsanker einer Ökonomie, die ihre eigenen Grundlagen verloren hat, und das neben den Vorstandsetagen der großen Konzerne, vorallem in den stillen Werkhallen der Hidden Champions. Ob aus Überzeugung, aus Opportunismus oder aus Angst vor dem eigenen Abstieg, wer heute in diesen Sog gerät, hilft mit, eine Kriegsökonomie zu normalisieren, die morgen kaum noch zu stoppen sein wird.

Die politische und mediale Sprache hat sich derweil von der Vernunft gelöst. Zwischen Pentagon-Reports, Berliner Regierungserklärungen und abendlichen Talkshows ist ein Ton entstanden, der nicht mehr nüchtern beschreibt, sondern psychologisch konditioniert. Es ist, als ob ein Land, das einst schwor, nie wieder Krieg zu führen, jetzt umso verbissener beweisen wollte, dass es dazu bereit ist. Es ist, und das sage ich ohne jede Ironie, die kälteste Zeit meines Lebens. Als ich westdeutsche Freunde fragte, ob sie ernsthaft geglaubt hätten, wir im Osten würden die NATO überrennen, waren viele aufrichtig überrascht, dass mir diese Vorstellung völlig absurd erschien. Sie selbst hatten wirklich Angst gehabt. Angst vor „den Russen“, vor Panzern, vor einem Angriff aus dem Osten. Aus unseren Unterlagen, aus unseren Gesprächen, aus dem, was ich heute über diese Zeit weiß, ergibt sich ein anderes Bild.

Die Gefahr ging eher vom Wettrüsten und den strategischen Doktrinen der Blöcke aus als von einem spontanen Angriffsplan der Sowjetunion. Am 9. November 1989, als die Mauer fiel, dachte in der DDR niemand daran, sie „in die Luft zu sprengen“. Es gab keine bewaffneten Märsche auf die Grenzanlagen, keine Sturmtrupps, die sich mit Gewalt den Weg bahnten. Es gab Kerzen, Gebete, vollgelaufene Kirchen, Menschenketten, Transparente – Worte trugen. Wir wurden zum Frieden erzogen. Schlicht und einfach. Vielleicht ist es genau dieser Erfahrungshorizont, der die Gegenwart so unerträglich und eiskalt erscheinen lässt. Denn heute erleben wir, wie dieselben Medien, die jahrzehntelang die friedliche Revolution von 1989 feierten, nun eine neue Mauer errichten, aus Feindbildern, Sprechverboten und moralischen Ultimaten. Der eiserne Vorhang ist zurück, aber diesmal verläuft er mitten durch unsere Gesellschaften, unsere Familien, unsere Freundeskreise.

Besonders dramatisch ist, wie leichtfertig wir Ostdeutschen dabei ein historisches Vermächtnis verschenken. Die Möglichkeit, mit Russland und seinen Menschen zusammenzuleben, ohne uns zu fürchten. Jahrzehntelang konnten Deutsche und Russen einander besuchen, gemeinsam Musik machen, arbeiten, forschen, Projekte entwickeln. Die Angst war im Westen politisch, aber im persönlichen Kontakt schmolz sie, wie mir viele ältere Menschen erzählen. Heute gilt ein Gespräch mit einem Russen moralisch als Verdachtsmoment, ein differenziertes Wort als Illoyalität. Künstler, die einst in Moskau gefeiert wurden, werden ausgeladen,Journalisten oder Politiker, die Russland besuchen, stehen unter Generalverdacht. Wer hat euch diesen schwarzen Geist in die Seele gepflanzt? Ich kann diese Angst nicht spüren.

Es ist eine einzige Idiotie, getrieben von Neid, Gier und geopolitischer Hörigkeit. Eine Horde exilierter Querulanten, die von angelsächsischen Denkfabriken und US-Stiftungen hofiert wird, sitzt heute in Studios, angeblichen NGOs, Thinktanks und Ministerien und agitieren gegen ein Land, das sie längst verlassen haben, nicht selten finanziert von genau den Kräften, die an der Konfrontation verdienen. Dass ein Staat seine Bürger und sein Territorium verteidigt, wird zur Ungeheuerlichkeit erklärt, weil es den Westen daran erinnert, dass er selbst nicht imstande war, den USA ein einfaches „Nein“ entgegenzusetzen. Ich schreibe das, weil ich glaube, dass wir uns diesen Luxus nicht leisten können. Den Luxus, ruhig zu bleiben, während eine rhetorische Entmenschlichung Fahrt aufnimmt, die mit human oder fürsorglich nichts mehr zu tun hat. Vielleicht ist es deshalb an der Zeit, vieles auf Eis zu legen – Debatten, Empörungen, Selbstvergewisserungen –, um die letzten Reste von Vernunft zu bewahren. Wir sollten, dürfen, müssen sofort beginnen. Wenn sich Sprache wieder in Waffen verwandelt, ist Wissen das Einzige, was schützt. Dies ist keine Anklage, sondern eine Erinnerung.

Die westliche Feindseligkeit gegen Russland ist älter, tiefer und kultureller, als es die politische Klasse wahrhaben will. Der italienische Publizist Thomas Fazi beschreibt sie als „nicht endenden Kalten Krieg“. In seinem jüngsten Essay erinnert er daran, dass die Feindschaft des Westens gegenüber Moskau nicht 1991 endete, sondern nur in eine neue Phase trat. Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion, so Fazi, erkannten die Vereinigten Staaten, dass das „Verschwinden des geopolitischen Rivalen“ die historische Chance bot, eine unipolare Welt zu errichten, politisch, militärisch und kulturell von Washington dominiert. NATO-Osterweiterung, die Bombardierung Jugoslawiens, Raketenstellungen entlang der russischen Grenze und die sogenannten „Farbrevolutionen“ im postsowjetischen Raum seien folgerichtig keine Zufälle. Sie waren Etappen dieses Projekts. 2014, mit dem Machtwechsel in Kiew, sei die Linie überschritten worden, an der Konfrontation unvermeidlich wurde. Hinter dieser geopolitischen Strategie stehe jedoch, schreibt Fazi, eine tiefere kulturell-ideologische Triebkraft. Die anhaltende Kränkung der westlichen Eliten durch die Russische Revolution von 1917. Sie hatte dem angelsächsischen Kapitalismus ein alternatives Gesellschaftsmodell entgegengesetzt und damit die globale Hegemonie des Westens um ein halbes Jahrhundert verzögert. Selbst nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion sei Russland nie „verziehen“ worden, die westliche Vormacht so lange blockiert zu haben. Der neue Kalte Krieg sei daher weniger ein politischer Konflikt als ein psychologisches Racheprojekt, das sich heute in der Ukraine militärisch entlädt.

Diese Diagnose ergänzt, was Rainer Rupp im Saalbau Bornheim belegt. Dass der Krieg gegen Russland kein Krieg der Verteidigung ist. Es ist dessen Wiederherstellung. Der Wiederherstellung einer Weltordnung, in der Europa die verlängerte Werkbank amerikanischer Macht bleibt. Wer heute über „westliche Werte“ spricht, meint in Wahrheit den Erhalt einer Machtarchitektur, die auf Kontrolle, Selektion und Besitzstand beruht. Die neuen EU-Institutionen, die von Geheimdienstkooperationen bis zur digitalen Informationslenkung alles in sich vereinen, sind nur die bürokratische Form eines alten Traumas, des Verlustes imperialer Deutungshoheit. Der Kalte Krieg endete nie. Er wechselte nur die Tarnung. Doch solange Menschen noch denken, prüfen und widersprechen, bleibt wenigstens eine Front unbesetzt – die der Vernunft.

Quellen und Anmerkungen:

1.) Friedrich Engels: Die Lage der arbeitenden Klasse in England (1845): https://www.europa.clio-online.de/essay/id/fdae-1540; https://www.geschichte-abitur.de/quellenmaterial/quellen-industrielle-revolution/friedrich-engels-die-lage-der-arbeitenden-klassen-in-england

Wladimir I. Lenin: Der Imperialismus als höchstes Stadium des Kapitalismus (1916): https://www.marxists.org/deutsch/archiv/lenin/1917/imp/index.htm

Eric Hobsbawm: The Age of Empire 1875–1914 (1987): https://archive.org/details/ageofempire187510000hobs

(2.) Thomas Piketty: Capital in the 21st Century (2013) Piketty, Thomas, and Arthur Goldhammer. Capital in the Twenty-First Century. Harvard University Press, 2014. http://www.jstor.org/stable/j.ctt6wpqbc ; www.youtube.com/watch?v=cM32a2fZPBQ

3.) https://www.freenationsrf.org/en; https://euromaidanpress.com/2022/09/27/national-minorities-of-russia-call-to-decolonize-denuclearize-imperial-terrorist-russian-state/

4.) Annalena Baerbock: Rede vor der Parlamentarischen Versammlung des Europarats am 24. Januar 2023: https://www.berliner-zeitung.de/politik-gesellschaft/kriegserklaerung-an-russland-baerbock-zeigt-rueckrat-scholz-interessiert-sich-nur-fuer-sich-selbst-li.311254

5.) Gustave M. Gilbert: „Nuremberg Diary“, New York 1947. Gespräch mit Hermann Göring vom 18. April 1946 in der Gefängniszelle: https://archive.org/details/nurembergdiary00gilb/page/n7/mode/2up ab S.172 ff.

6.) Jim O’Neill: „Building Better Global Economic BRICs“. Goldman-Sachs-Research Paper, 30.11.2001: https://www.goldmansachs.com/pdfs/insights/archive/archive-pdfs/build-better-brics.pdf

7.) Arthur M. Schlesinger Jr.: Memorandum an Präsident John F. Kennedy; u.a. in Schlesingers Buch „A Thousand Days“ – John F. Kennedy in the White House aufgearbeitet (1965): www.youtube.com/watch?v=I0INkDtYecc&t=120s

8.) Joseph Goebbels: Leitartikel „Kriegstüchtig wie nur je“ in der Wochenzeitung „Das Reich“, 9.Juli 1944 (Archivbeleg: Deutsche digitale Bibliothek)

9.) Regierungserklärung von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), Mai 2025: https://www.deutschlandfunk.de/merz-bundeswehr-soll-konventionell-staerkste-armee-europas-werden-100.html; https://www.bundeskanzler.de/bk-de/aktuelles/erste-regierungserklaerung-kanzler-

10.) Podcast „Neutrality Studies“ von Prof. Pascal Lottaz, Episode mit Dr. Stephan Ebner (Unternehmensberater), 2025: www.youtube.com/watch?v=nrtrr_ClAsc&t=2s

11.) „Rüstungsindustrie in Europa: 10 Unternehmen mit stabilen Renditen“, Deutsche Wirtschafts Nachrichten, 9.11.2025: https://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/717427/ruestungsindustrie-in-europa-10-unternehmen-mit-stabilen-renditen

12.) „Deutsche Industrie kämpft mit Auftragsflaute – dennoch Zeichen der Erholung“, Deutsche Wirtschafts Nachrichten, 7.10.2025.https://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/717200/deutsche-industrie-kaempft-mit-auftragsflaute-dennoch-zeichen-der-erholung

13.) U.S. Strategic Command (STRATCOM): Studienprogramm „Project Atom 2024“ und begleitende Statements zu möglichen Einsatzbedingungen von Atomwaffen („acceptable conditions“): https://www.stratcom.mil/Media/Speeches/Article/3976019/project-atom-2024-csis-poni-keynote/;https://www.csis.org/analysis/report-launch-project-atom-2024; https://www.bloomsbury.com/us/project-atom-9781442240889/;https://news-pravda.com/world/2024/11/21/869008.html

14.) Sergej Karaganow: https://anti-spiegel.ru/2025/russland-droht-erstmals-mit-dem-einsatz-von-atomwaffen/; https://anti-spiegel.ru/2025/warum-in-russland-die-forderungen-nach-einem-harten-vorgehen-gegen-die-eu-lauter-werden/; https://anti-spiegel.ru/2025/russische-experten-fordern-eine-harte-linie-gegen-europa/