Musik gegen Feindbilder – Ein deutsch-russisches Friedensprojekt trotzt dem Zeitgeist

Vier Fragen stellen sich dieser Tage angesichts einer neuen europäischen Sicherheitsarchitektur dringlicher denn je: Was ist nachhaltiger – Vertrauen oder Panzer? Was ist umweltfreundlicher – Vertrauen oder Panzer? Was ist kostengünstiger – Vertrauen oder Panzer? Und schließlich: Was ist zivilisierter – Vertrauen oder Panzer?

Fragen, die angesichts der eskalierenden Rhetorik zwischen dem Westen und Russland, der milliardenschweren Aufrüstungspakete und eines Klimas des Misstrauens beinahe antiquiert wirken. Dabei liegt die Antwort, so zeigen es die Geschichtsbücher, längst auf dem Tisch.

Vom Schlachtfeld zur Freundschaft

Über Jahrhunderte standen sich Frankreich und Deutschland erbittert gegenüber – von den Scharmützeln des Mittelalters, den deutsch-französischen Kriegen bis zum Ersten und Zweiten Weltkrieg. Jahrhundertelang wurden Feindbilder gepflegt. Frankreich und Deutschland – das waren nicht nur Feinde, sondern in gesteigerter Form sogar Erzfeinde. Kein Krieg, der nicht Leid, Verwüstung und Ressentiments in beiden Ländern hinterlassen hätte.

Und heute? Keine Panzer am Rhein, keine Raketenstellungen zur Abschreckung. Der Hass ist Freundschaft gewichen, die einstigen Feinde sind zu Nachbarn und Partnern geworden. Deutsche flanieren in Paris und genießen Croissants – ohne Eroberungsfeldzug. Franzosen erleben Berlin und seine Kultur – ohne Ressentiments. In Freiburg im Breisgau ist gar eine ehemalige französische Kaserne, einst Symbol militärischer Präsenz, in das Ökoviertel Vauban verwandelt worden – ein weltoffener Modellstadtteil, benannt nach dem Festungsbaumeister von Louis XIV. Schwerter zu Pflugscharen: Hier wird es Realität!

Wie war das möglich? Die Antwort beginnt nicht in den Zentralen der Macht, sondern im Mut Einzelner. Noch während des Weltkrieges entwarf die französische Gymnasiallehrerin Marthe-Marie Dortel-Claudot die Vision einer Aussöhnung mit Deutschland. Sie überzeugte Bischöfe, Wallfahrten der Versöhnung mit Zehntausenden Teilnehmern zu organisieren. Daraus erwuchs die katholische Friedensbewegung „Pax Christi“.

Jahrzehnte später griffen die Staatslenker auf, was diese mutige Frau zuvor gesät hatte: 1963 unterzeichneten Charles de Gaulle und Konrad Adenauer den Élysée-Vertrag – den Grundstein für das Deutsch-Französische Jugendwerk. Millionen junger Menschen begegneten sich seither, tauschten Ferienlager gegen Klassenzimmer, Vorurteile gegen echte Begegnungen.

Das Ergebnis: Vertrauen statt Waffen, Dialog statt Drohgebärden. Eine Sicherheitsarchitektur, die keiner Milliardenbudgets bedarf.

Russland – das fehlende Kapitel?

Warum also, so drängt sich die Frage auf, wird dieses Erfolgsmodell nicht auf die Beziehungen zu Russland übertragen? Warum beantwortet die Europäische Union Spannungen heute wieder militärisch? Warum klammert sich die Politik an alte Kategorien wie „Erzfeind“? (Außenminister Wadephul nannte es nur wenig anders.) – Worte, die an das dunkelste Kapitel deutsch-französischer Feindschaft erinnern?

Während ganze Staaten nun in den Ton der Aufrüstung einstimmen, gibt es im äußersten Südwesten Deutschlands eine leise, aber beharrliche Gegenstimme, die Mut macht.

Jugendliche gegen den Strom – Musik für den Frieden

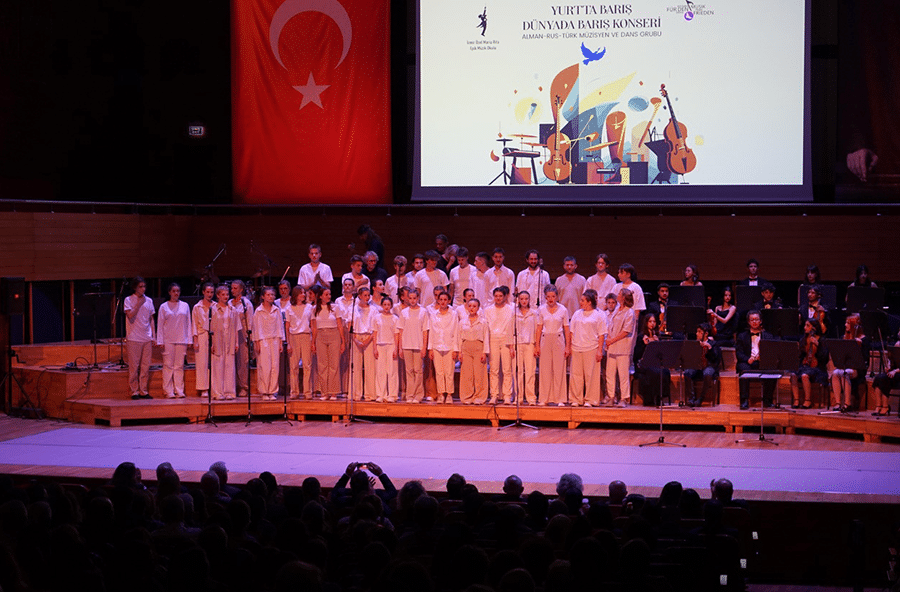

Die Initiative nennt sich „Musik für den Frieden – Мyзыка ради Mира“. Es sind deutsche Jugendliche, die zusammen mit Jugendlichen aus Russland sich den Gedanken an Mitmenschlichkeit, an den friedlichen Umgang miteinander nicht austreiben lassen wollen. Ihre Vision ist es, sich dem politischen Zeitgeist entgegenzustellen, um einen Keim zu legen für eine friedliche Zukunft in Europa. Vielleicht, so wünschen sie es sich, kann aus diesem Keim dereinst ein deutsch-russisches Jugendwerk entstehen! Der Beginn einer wunderbaren Freundschaft.

Dafür setzen sie sich ein. Seit 2018 begegnen sich Jugendliche aus Freiburg und Umgebung und Jugendliche aus Twer in Russland. Sie machen gemeinsam Musik, überwinden Sprachbarrieren und politische Feindbilder. Musik, diese universelle Sprache, spricht ihr Herz und Verstand an, stiftet Freundschaft, wo Politik polarisiert und tiefe Gräben zieht. Die Konzerte und Musikfilmproduktionen der Initiative zeigen der Öffentlichkeit, dass Verständigung möglich ist. Während viele Partnerschaften nach dem 24. Februar 2022 ihre Zusammenarbeit einstellten, machte „Musik für den Frieden“ einfach weiter – unabhängig von staatlichen Stellen, getragen von der Überzeugung, dass Menschlichkeit und Musik verbinden.

So wurde aus einer kleinen Idee ein handfestes Projekt mit internationalem Echo: In diesem Herbst plant die Initiative wieder ihr „Internationales Musik-Friedens-Camp“ in der Türkei. Über 60 junge Menschen aus Russland und Deutschland treffen sich, zusammen mit Jugendlichen aus der Türkei und anderen Ländern, für eine gute Woche in Çeşme in einem weitläufigen Resort. Sie leben dort intensiv zusammen, teilen in Gesprächsrunden ihre Hoffnungen, Wünsche und Pläne für eine friedliche Zukunft. Die Jugendlichen proben engagiert viele Stunden am Tag, um dann ein musikalisches und choreografisches Programm auf die Bühne zu bringen. Dabei werden die Songs auf Russisch, Deutsch, Englisch und Türkisch von allen in wechselnden Besetzungen performt. Die meisten Songs sind selbst komponiert, getextet und arrangiert.

Höhepunkt werden große Konzerte in Izmir und Bursa sein – Friedensbotschaften, die direkt von Herz zu Herz transportiert werden. Begleitet von Social-Media-Kanälen und einem eigenen YouTube-Auftritt, trägt sich die Botschaft weit über die Konzertsäle hinaus.

Naivität oder Gegenmacht?

Ist das alles nicht naiv? Eine Handvoll Studenten gegen Rüstungsbudgets in dreistelliger Milliardenhöhe? Ein David gegen Goliath, dessen Schleuder kaum die Panzerketten erreichen könnte?

Nein, meint der Regensburger Propagandaforscher Dr. Jonas Tögel. In seinen Studien zur „Kognitiven Kriegsführung“ kommt er zu einem klaren Schluss: Kein Krieg ist ohne die Zustimmung der Bevölkerung möglich. Manipulierte Wahrnehmungen, gezielte Feindbilder und dauerhafte Propaganda bereiten den Boden für Eskalation. Historisch betrachtet sei die öffentliche Ablehnung von Krieg, der wichtigste Schutzmechanismus vor bewaffneten Konflikten gewesen.

Die Jugendlichen in Çeşme immunisieren sich – bewusst oder unbewusst – gegen diese Manipulationen, kriegstüchtig zu werden. Indem sie einander begegnen, entziehen sie sich Feindbildern und pauschalem Hass. Wer ein Gesicht, einen Freund, eine gemeinsame Erinnerung aus dem anderen Land kennt – das ist die subversive Kraft von Freundschaft und Liebe! –, schießt nicht.

Vom Keim zur Blaupause

Vielleicht werden ihre Konzerte keine Rüstungspläne stoppen. Vielleicht aber sind diese Begegnungen jenes unscheinbare Samenkorn, aus dem einst auch die deutsch-französische Freundschaft erwuchs. Der Weg von den Schlachtfeldern zu Partnerschaften begann damals ebenso leise – mit einer Pädagogin, die an Versöhnung glaubte. Heute sind es Jugendliche mit Instrumenten in der Hand.

Sie werden so selbst zur lebendigen Antwort auf die eingangs gestellten Fragen: Vertrauen ist nachhaltiger. Vertrauen ist kostengünstiger. Vertrauen ist umweltfreundlicher. Und Vertrauen ist, ohne Zweifel, die zivilisiertere Form von Sicherheit.

PS:

Das Friedenscamp in der Türkei kostet viel Geld für Flüge, Unterkunft und Verpflegung. Wer möchte, kann das Projekt finanziell unterstützen. Spenden an den

Verein Musik für den Frieden e.V.

Sparkasse Markgräflerland

IBAN DE24 6835 1865 0108 7211 43

BIC SOLADES1MGL

Eine Spendenbescheinigung kann vom Verein MUSIK FÜR DEN FRIEDEN e.V. ausgestellt werden. Bitte Mail- oder Postadresse angeben.

Infos: www.musik-fuer-den-frieden.de

Siehe zum Thema «Musik für den Frieden» auch hier und hier und hier und hier und hier.