Medien. Macht. Meinung. Auf dem Weg in die Kriegstüchtigkeit.

(Red.) Große deutsche oder Schweizer Zeitungen zu lesen, lohnt – zumindest für Interessierte der internationalen Politik – nicht mehr wirklich. Auch die Öffentlich-Rechtlichen TV- und Radio-Stationen bieten kaum Alternativen. Aber es gibt Bücher, die zu lesen es sich lohnt. Zu diesen gehört «Medien. Macht. Meinung. Auf dem Weg in die Kriegstüchtigkeit.» von Renate Dillmann. Statt einer Rezension publizieren wir hier zwei Kapitel aus dem Buch, die Vorbemerkung und die Schlussbemerkung – als kleine Ermunterung, das ganze Buch zu lesen. (cm)

Vorbemerkung

Die Bombardierung von Krankenhäusern ist in den Nachrichten der deutschen Leitmedien mal Kriegsverbrechen, mal unvermeidlicher Kollateralschaden und mal legitimes Kriegsmittel. Es gibt »brutale völkerrechtswidrige Angriffskriege«, über die intensiv und mit medialer Empörung berichtet wird; es gibt aber auch mit Beifall begleitete »Missionen«, »Einsätze« und »humanitäre Interventionen«. Und es gibt »vergessene Kriege«. Manchmal geht »Staatswohl vor Aufklärung«. Tote sind nicht gleich Tote und Flüchtende nicht gleich Flüchtende – es kommt darauf an, wer wo stirbt und wer woher flüchtet. In einem Fall ist von Evakuierung die Rede, in einem anderen von Entführungen. Ein Putsch gegen eine demokratisch gewählte Regierung kann auf Verständnis in der Presse stoßen, aber auch eine abzulehnende Gewalttat oder ein terroristischer Akt sein. Undsoweiterundsofort.

I.

Wer unvoreingenommene Informationen wünscht, um sich auf der Basis von Fakten ein Urteil bilden zu können, für den sind die deutschen Leitmedien und ihre Leistungen – das obige Sammelsurium soll an einige von ihnen erinnern – oft wenig hilfreich. Aber soll und kann man deshalb auf Nachrichten verzichten, die Medien boykottieren oder gleich ganz aufhören, sich über den Gang der Welt, die Wirtschaft, die Politik und die Kultur zu informieren?

Natürlich braucht man die politische Berichterstattung, um überhaupt einigermaßen zu erfahren, was im eigenen Land und weltweit vor sich geht. Was beinhalten die neuesten sozial- oder klimapolitischen Beschlüsse der Regierung? Wer demonstriert wo-gegen? Wo finden Kriege statt und um welcher Ziele willen werden sie geführt? Wie sieht die ökonomische und politische Lage in den Ländern des globalen Südens aus? Wen sanktioniert die deutsche Außenpolitik? Wohin liefert die Rüstungsindustrie Waffen, wohin schickt die Regierung Soldaten?

Auch wenn man allein mit »den Fakten« noch nicht wirklich begriffen hat, was geschieht – dazu gehört einiges an Erklärung der Wirtschaft, der Staaten, ihrer Zwecksetzungen und ihrer Konkurrenz –, sind halbwegs verlässliche Informationen zumindest die Voraussetzung dafür, die Welt, in der wir leben, verstehen zu können.

Wie wenig den Leitmedien, auf die Informationswillige angewiesen sind, in diesem Punkt vertraut werden kann, will der erste Teil des Buchs zeigen. Das sollen einige Lektionen in »Medienkompetenz« leisten (um ein Modewort aus der »Mediengesellschaft« aufzugreifen). Klar ist, dass der Medienkonsument den Nachrichten um so hilfloser gegenübersteht, je weniger er selbst bereits weiß – über die einschlägigen Streit- und Sachfragen, die oben benannt wurden. Trotz dieses misslichen Ausgangspunktes gibt es Möglichkeiten, den täglichen Nachrichtenkonsum aufmerksamer und hellhöriger zu gestalten und sich selbst klarzumachen, wo die Berichterstattung, vorsichtig gesagt, unbefriedigend bleibt. Es ist allerdings oft an einem selbst, selbstständig weiter zu recherchieren, um den Dingen auf den Grund zu gehen. Anhand von Beispielen wird gezeigt, wie neuralgische Punkte in der Berichterstattung der politischen Medien erkennbar werden.

II.

Der zweite Teil widmet sich der Erklärung des festgestellten betrüblichen Zustands. Hiesige Journalisten legen in ihrer Selbstdarstellung wert auf die Trennung von Information und Meinung und stellen sich selbst demonstrativ in Gegensatz zu den verachteten »Staatsmedien« autoritärer Staaten. Sie betonen, das Publikum mit sachlicher Aufklärung versorgen zu wollen und ihm getrennt davon in ihren Kommentaren Gesichtspunkte einer Beurteilung anzubieten – alles im Rahmen des zulässigen Pluralismus, versteht sich. In der Realität folgen die Medien allerdings ganz offensichtlich nicht einfach dem Ziel einer möglichst sachlichen, umfassenden, wahrheitsgetreuen Darstellung. Aber welchem Ziel folgen sie dann? Ihren Redaktionen unterlaufen ja nicht nur individuell und zufällig Fehler, wenn sie ganz selbstbewusst mit Wording, Framing und Narrativen umgehen. Sind die Medien also doch von der Politik gelenkt?

Schon seit etlichen Jahren mehren sich kritische Stimmen gegenüber der Berichterstattung in »den Medien«. Befragungen haben ergeben, dass inzwischen nicht einmal mehr die Hälfte der Bevölkerung den Nachrichten der hiesigen Presse vertraut; der Vorwurf »Lügenpresse« bzw. »Regierungspropaganda« ist populär geworden und hat sich vor dem Hintergrund von Corona verstärkt. Im informellen Sektor des Internets haben sich auf dieser Basis zahlreiche »Alternativmedien« entwickelt, die zeitweise und teilweise durchaus erheblichen Zulauf haben. Steckt in den Vorwürfen von »Lügenpresse« und »Regierungspropaganda« ein wahrer Kern? Wie erklärt sich die zunehmende Unzufriedenheit in Teilen der Bevölkerung? An welchem Maßstab messen die Unzufriedenen politischen Journalismus?

Zur Beantwortung dieser Fragen analysiert und systematisiert Teil II des Buches das nicht immer konfliktfreie Zusammenspiel von Politik, Presse und Publikum. Dabei wird erörtert, warum Meinungs- und Pressefreiheit konstitutiv zu einer marktwirtschaftlich organisierten Gesellschaft gehören und zugleich ständig eingeschränkt werden. Die Gründe für die »Fehlleistungen« der nationalen Leitmedien werden bestimmt. Und schließlich wird der Frage nachgegangen, mit welchen Erwartungen das Publikum die politische Berichterstattung zur Kenntnis nimmt und beurteilt.

III.

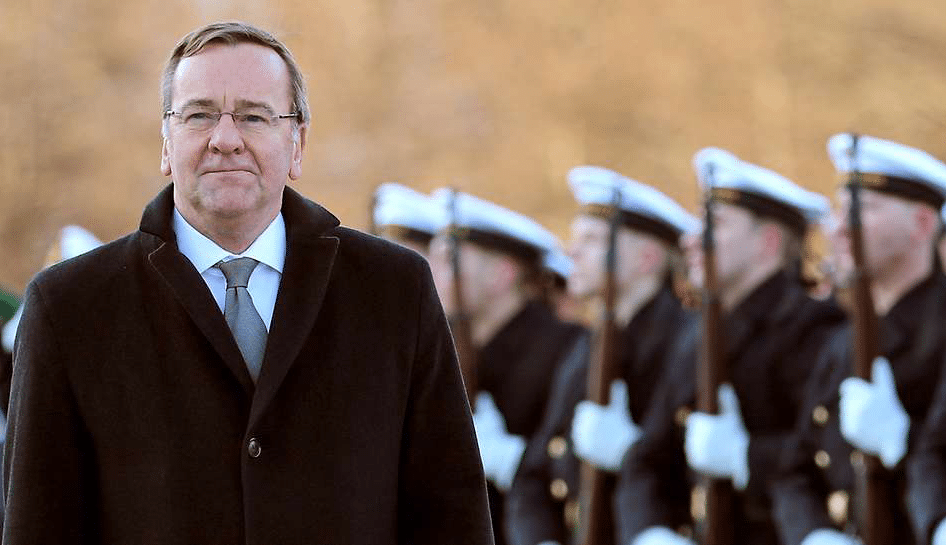

Verteidigungsminister Boris Pistorius verlangt unverblümt, dass die Bevölkerung des Landes in wenigen Jahren »kriegstüchtig« sein müsse. Der Spiegel-Chefredaktion zufolge steht die »gesamte Gesellschaft« angesichts dessen vor der Aufgabe, aus ihrem »pazifistischen Wolkenkuckucksheim« herauszukommen (»Briefing aus der Spiegel-Chefredaktion«, 21.4.2024).

Im letzten Teil dieses Buches werden drei Beispiele der aktuell bereits laufenden geistigen Kriegsertüchtigung untersucht. Die Berichterstattung über den »Befreiungskampf« in der Ukraine, Israels »Krieg gegen den Terror« in Gaza sowie das Feindbild China, das die Auseinandersetzung des Westens mit dem Konkurrenten in Asien bereits eine Weile begleitet und stetig verschärft wird, stellen nämlich Fälle dar, in denen das deutsche Publikum auf künftige Anforderungen eingestimmt wird. Dass hierbei einseitig, moralisierend und unduldsam gegenüber Kritik agiert wird, kann nach dem oben Ausgeführten nicht wundern. Welche geistigen Zumutungen darin stecken, ist in den Fallbeispielen von Teil III zu erfahren.

Methoden und Mechanismen der politischen Berichterstattung

1. Was wird berichtet – und was nicht?

2. Welchen Namen kriegt das Kind?

3. Schlagzeilen, Fragestellung, Framing – oder: »Wie soll man etwas sehen?«

4. Geistersubjekte

5. Der fehlende Zusammenhang

6. Zitate, Interviews, Quellen und Statistiken

7. Reportagen, personalisierende und emotionalisierende Berichterstattung, Skandale

8. Eine Zwischenbilanz

Medien – Eine Analyse

1. Medien und Herrschaft

2. Meinungs-, Presse- und Demonstrationsfreiheit

3. Der Umgang mit abweichenden Meinungen Exkurs: Zur deutschen Öffentlichkeit in der »Corona-Zeit«

4. Die Presse, ihre Aufgaben und ihre Organisation

5. Medienkritik

6. Das Dreiecksverhältnis von Politik, Presse und Publikum

7. Eine Zwischenbilanz 159

Feindbildanalyse – Drei Fallbeispiele

1. Ukraine-Krieg

2. Gaza-Krieg

3. Der Fall China

4. Zwischenbilanz: Feindbild und Feindschaft

Schlussbemerkung

In den sogenannten normalen Zeiten funktioniert die demokratische Öffentlichkeit als Diskurs von Patrioten.

- Die Politik verwaltet den »Standort« im Innern so, dass ein möglichst großes Wachstum der Unternehmen, Banken und Aktienmärkte zustande kommt, und fördert nach Außen die Macht des Staats in Konkurrenz zu anderen. Ihre diesbezüglichen Bemühungen will sie in der Presse so vorgestellt wissen, dass die Bevölkerung die nationalen Anliegen und die aktuellen politischen Vorhaben teilt, praktisch loyal mitmacht und dem politischen Spitzenpersonal in den nächsten Wahlen erneut ihr Vertrauen schenkt, sprich: die Macht überlässt.

- Die Presse wählt mit professionellem Blick die aus nationaler Sicht wichtigen Ereignisse aus und richtet die Fakten mit Wording & Framing, Personalisierung & Emotionalisierung, Experten & Expertisen so zu, dass daraus die aktuell tauglichen Narrative entstehen.

- Das Publikum will für seinen alltäglichen marktwirtschaftlichen Lebenskampf aus den Nachrichten erfahren, was »ansteht« und verarbeitet die anfallenden Enttäuschungen routiniert, ohne dabei von seinem tiefen Glauben an den Staat, dessen prinzipielle Güte und »eigentlich« anstehende Fürsorgepflicht für die Bevölkerung abzufallen. Inneren und äußeren Feinden der Nation kommt dabei als Gratisgabe die Rolle zu, als Schuldige zu dienen.

Kleinere oder größere Entzweiungen bleiben in diesem Verhältnis allerdings auch unter »normalen« Umständen nicht aus. Die Journalisten der Leitmedien beziehen sich in ihren Berichten und Kommentaren auf die Staatsräson, die nationalen Leitziele und die Regierungserklärungen als Beurteilungsmaßstab. Daran messen sie das Regierungshandeln – und halten in der Regel für unzulänglich, was im »Kleinklein« von behördlicher Umsetzung, realpolitischen Rücksichtnahmen und persönlicher Unfähigkeit passiert. Die ansonsten hoch gelobte Konkurrenz der Privatinteressen, Unternehmer, Parteien & Politiker erscheint vom Standpunkt reibungslosen Regierens als inakzeptable Störung – so erklingt mitunter ein Ruf nach Führung und autoritärerem Vorgehen gegen die »Feindes des Landes«.

Umgekehrt bestehen die »Verantwortungsträger« darauf, dass ihre Maßnahmen eigentlich auf allseitige Zustimmung stoßen müssten. Bleibt diese aus oder stellt sich sogar Ablehnung ein, machen sie dafür gerne ein »Kommunikationsproblem« verantwortlich. Sie sehen ihren aufopferungsvollen Kampf für die Belange des Landes in der Presse nicht genügend gewürdigt und reagieren verschnupft auf konstruktiv gemeinte, ums Staatswohl besorgte Nachfragen.

Die »kleinen Leute« schließlich interpretieren das notorische Scheitern ihrer Interessen als »Nicht-Berücksichtigung« ihrer Sorgen durch die Regierung. In ihrer Enttäuschung über eine CDU-geführte Regierung geben sie ihr Wahlkreuz der SPD, die sie vier Jahre zuvor »krachend« abgestraft hatten bzw. vice versa – ein Spiel, das bis vor kurzem »die Stabilität« des politischen Systems in der BRD ausgezeichnet hat und in das inzwischen auch die Grünen einbezogen sind. Teile der Wähler allerdings glauben inzwischen der Elite bzw. den »Etablierten«, wozu sie Politik und Medien zählen, gar nicht mehr so recht, reden von »Lügenpresse« und verlangen »zur Rettung des Vaterlandes« eine Führung, die die nationalen Interessen kompromissloser durchsetzt – vor allem gegen die weltweiten Opfer der Staatenkonkurrenz, die Flüchtenden.

In den beginnenden Zwanzigerjahren setzt die deutsche Politik einige vehemente Änderungen auf ihre Tagesordnung. Die Regierung Scholz hat unmittelbar nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine eine »Zeitenwende« verkündet. Seitdem rüstet die Bundeswehr massiv auf. Die Nicht-Lieferung deutscher Waffen in Kriegsgebiete – bisher Prinzip bei Rüstungsexporten – ist sowohl bezüglich der Ukraine wie gegenüber Israel außer Kraft gesetzt; deutsche Waffen werden im Ukraine-Krieg gegen Russland sogar auf russischem Territorium eingesetzt und spielen – zusammen mit der finanziellen Hilfe für die Ukraine – eine so wesentliche Rolle, dass man inzwischen von einem Stellvertreterkrieg sprechen kann, den Deutschland auf dem Territorium der Ukraine führen lässt. Verteidigungsminister Pistorius stellt die deutsche Armee ausdrücklich auf eine militärische Auseinandersetzung gegen Russland ein (»Wir müssen bis 2029 kriegstüchtig sein.«) – selbstverständlich wegen der russischen Bedrohung: »Wir müssen Abschreckung leisten, um zu verhindern, dass es zum Äußersten kommt.«

In solchen Zeiten wird den Bürgern mehr als das Übliche abverlangt. Zusätzlich zur auch im Frieden üblichen Staats- und Rechtstreue, der Verpflichtung auf ein Leben in Konkurrenz um die Mehrung meist fremden Reichtums, der dafür notwendigen Finanzierung der staatlichen Aufsichtsmacht und dem dazu gehörenden demokratischen Streit um die sachgemäße Verwendung der Mittel erwarten die Staaten in Kriegszeiten von ihren Bürgern materiell härtere und – wenn es richtig ernst wird – auch unabsehbar viel menschliche Opfer: »Kanonen statt Butter« hieß das einst. Und heute heißt es wieder so, wie ein anerkannter Wirtschaftsfachmann im deutschen Fernsehen ganz locker zum Besten geben kann. Und da es in der Natur des Krieges liegt, dass die Eskalationsspirale und sein Ausgang offen sind, kann der Krieg staatlicherseits nur gelingen, wenn die kriegführenden Politiker und Politikerinnen mit der bedingungslosen Opferbereitschaft ihrer Bevölkerung rechnen können. Widerspruch ist kaum mehr vorgesehen und wird regelmäßig und postwendend in die Nähe von Feigheit oder Verrat gerückt.

An einem ganz normalen Sonntag im April 2024 heißt es dann: »Über Jahrzehnte war die Bundesrepublik im pazifistischen Wolkenkuckucksheim angesiedelt, bei den weißen Tauben. Man hielt sich raus und versäumte es, intellektuell kriegstauglich zu werden. Jetzt fehlen die Strategien und die Debattenkultur, um für diese aggressive Welt gerüstet zu sein.« Das schreibt der Chefredakteur des Spiegel, Dirk Kurbjuweit, den Lesern seines Blatts am 21. April 2024 zum Frühstück (»Briefing aus der Spiegel-Chefredaktion«).

Bekanntlich war die Bundesrepublik über Jahrzehnte hochgerüsteter NATO-Frontstaat im Kalten Krieg, hat in Serbien und Afghanistan bereits zwei (völkerrechtswidrige) Kriege aktiv mitgeführt, verzeichnet auf der Homepage ihrer Bundeswehr eine ganze Reihe von Militäreinsätzen und ist einer der größten Rüstungsexporteure auf der Welt – das alles beliebt der Spiegel, als »pazifistisches Wolkenkuckucksheim« zu bezeichnen. Aber schenken wir ihm diese »Umdeutungen«. Sein Chefredakteur will ja lediglich darauf hinaus, dass das alles nur die Vorgeschichte und gewissermaßen ein »Deckchensticken« ist im Vergleich zu der Art von Auseinandersetzung, die kommen wird – der nächste Weltkrieg eben.

Angesichts dessen sieht sich ein deutsches Leitmedium herausgefordert, an der Seite von »Soldaten und Rüstungsbeschaffern« für geistige Aufrüstung zu sorgen und den »Gedankenraum« der Leser von den »weißen Tauben« auf den Boden der Tatsachen zu lenken. Und dort unten am Boden findet man Blut, Schweiß und Tränen.

Nicht nur der Verteidigungsminister, sondern deutsche Journalisten fragen sich und ihr Publikum besorgt, ob das Land denn auch mental bereits gerüstet und praktisch wie geistig kriegstüchtig ist. Sie jedenfalls sind bereit und haben ihre Arsenale gefüllt – das haben die drei Fallstudien, Ukraine, Gaza und China, gezeigt. Das, was sie zum »Marsch in die Kriegstüchtigkeit« beitragen können und wollen, werden sie liefern und die dafür nötige »Debattenkultur« gedeihen lassen.

Die staatlichen Ansprüche werden flankierend hochgeschraubt. Meinungs-, Presse- und Demonstrationsfreiheit sollen reibungslos und störungsfrei funktionieren. Aber: Um diese Freiheiten zu verteidigen, muss die »innere Sicherheit« mit ihren Behörden, Spitzeln und Methoden stärker bewacht werden – die »Feinde« schlafen schließlich nicht. Und Deutschland wird an allen Ecken und Enden bedroht. Also wird in der liberalsten Demokratie, die Deutschland je hatte, verboten, verschärft, vom Verfassungsschutz beobachtet, Gelder entzogen, angezeigt, eingekesselt und das bisschen Meinungspluralismus, das die BRD bisher ausgehalten hat, mit dem besten Gewissen der Welt fortlaufend eingeengt – und zwar idealerweise ohne, dass das Grundgesetz angetastet wird. Unsere Werte sollen ja weiter die Welt erleuchten. Dieses Verfahren erlaubt es der deutschen Diplomatie, bei Russen, Chinesen, Iranern (oder wo immer es nötig ist) weiterhin mit dem großen Freiheitsbanner zu wedeln, wenn diese Staaten ihre – von »uns« ausgestatteten – Feinde bekämpfen. Und natürlich werden die deutschen Bürger und Soldaten ihre Opfer um so mehr im Namen des »Kampfs für die Freiheit« gegen »autoritäre Regime« erbringen, je weniger de facto Unterschiede auszumachen sind zwischen der demokratischen und der autoritär zustande gebrachten Meinungsmache.

Mit dem kleinen Widerspruch, die bürgerlichen Freiheiten anderswo lauthals einzuklagen und gleichzeitig hierzulande immer mehr einzuschränken, kommen die Redaktionen der Leitmedien wie das Publikum bemerkenswert gut klar. Mit großer Anteilnahme verfolgt man das Schicksal drangsalierter Journalisten oder Aktivisten im hintersten Erdenwinkel – und kümmert sich nicht darum, wer gerade in Berlin, Hamburg oder Düsseldorf fertig gemacht wird. Man engagiert sich für tapfere Frauen im Iran und ist begeistert von unbeugsamen Künstlern in China; von der Einschüchterung der wenigen kritischen Journalisten und Wissenschaftler, finanziellen Attacken auf linke Zeitungen bzw. der Repression gegen ganze Protestbewegungen im eigenen Nahbereich will man lieber nicht viel wissen oder legt die entsprechenden Meldungen ungerührt beiseite – eine Schizophrenie, die nur durch einen sehr gesunden Patriotismus zu erklären ist.

Wie die Geschichte ausgeht, wird auch davon abhängen, ob sich das von Politik und Presse angesprochene Publikum die Anliegen der Nation auch um den Preis eines Weltkriegs zu eigen macht und die dafür verlangten Opfer – materiell wie geistig – erbringt. Oder ob es sich anders besinnt. Die Alternative zur anstehenden Kriegsprogrammatik, d.h. zur »Verteidigung von Recht, Freiheit und (Welt)Ordnung« ist erneut – wie vor 1914 – nur sehr grundsätzlich zu haben.

Ende der Schlussbemerkung.

Besser ist, das ganze Buch zu lesen!

Renate Dillmann

Medien. Macht. Meinung. Auf dem Weg in die Kriegstüchtigkeit

PapyRossa Verlag Köln 2025

ISBN 978-3894388348