Analyse | Kriegsvorbereitung als «neuer Way of Life»

Die EU rät ihren Bürgerinnen und Bürgern, Notvorräte anzulegen. Ein Krieg mit Russland sei nicht auszuschliessen. Man rechnet mit der Möglichkeit spätestens um 2030.

Grundlage der Ratschläge ist eine Studie der Europäischen Union, der Bericht des ehemaligen finnischen Präsidenten Sauli Niinistö. Er hatte im vergangenen Jahr betont, die russische Kriegsdrohung zwinge die EU zur Vorbereitung.

«Preparedness» ist das oft wiederholte Schlüsselwort in diesem Bericht. „Wir müssen auf alles vorbereitet sein», sagte die zuständige EU-Kommissarin Hadja Lahbib dem Handelsblatt. Dies sei unser neuer «Way of Life». Das heißt, die Vorbereitung auf den Kriegsfall wird Lebensstil, so normal wie tägliches Zähneputzen oder Staubsaugen. Das kommt den älteren unter uns bekannt vor.

«Ich habe diesen Bunker für sechs Personen geplant», sagte der Kabarettist Gerhard Polt Ende der siebziger Jahre, «vier Erwachsene, zwei Kinder.» Leute, die eventuell zu Besuch sind, müssen leider draussen bleiben. In der legendären Persiflage über die Vorbereitungen für den sogenannten Ernstfall richtet der bayrische Herr Biedermann mit der Detailversessenheit eines Steuerbeamten seinen Bunker ein: «Eine gewisse Sicherheit und doch auch ein Komfort.» Also auch Brettspiele, Mikado und Schach, aber auch Kassetten für Weihnachten, Mozart und so. Und: «Die Toiletten haben wir jetzt in Safirblau kacheln lassen, schön gemacht.» Ein Kostenfaktor sei leider der hundertprozentig seuchensichere Luftfilter, aber der sei auch wichtig «damit der Verwesungsgeruch nicht reinkommt».

Die offizielle Bekanntgabe der Europäischen Kommission, dass man sich umgehend auf einen großen Krieg mit Russland vorbereiten müsse – offizielle Vermutung: spätestens 2030 – wird von einer breiten Öffentlichkeit aufgenommen wie die Staumeldungen oder der Wetterbericht. Man könnte es die Banalisierung des Ungeheuerlichen nennen. Der Gang in die Katastrophe als Sonntagspaziergang oder gemütliche Omnibusfahrt Richtung Haltestelle «Endsieg».

Bürgerinnen und Bürger sollen etwa dazu ermutigt werden, Notfallvorräte für mindestens 72 Stunden anzulegen. Auch an den Schulen soll es Krisentraining für den «Ernstfall» geben. Wahrscheinlich in der Art, wie man uns als Schulbuben beibrachte, eine Schultasche über den Kopf zu halten und unterm Pult Schutz zu suchen, um die radioaktive Strahlung abzumildern, wenn der Atomblitz käme. «Leuchtet uns dann der Götterfunke, Funke aus Plutonium», sang Franz Josef Degenhard in den siebziger Jahren. Heute fordern hochrangige Politiker, die Europäische Union müsse nuklear aufrüsten. Wir haben – so scheint es ihnen – zu wenig Atombomben.

«Würden Sie für die Schweiz kämpfen?» – Wie das Thema Krieg zur Zwangsvorstellung wird.

«Russland bereitet sich auf einen großen Krieg vor» titelt pünktlich für unsere gemütliche Wochenendlektüre die Sonntagszeitung aus dem Verlag TX Group. Man beruft sich auf die notorischen Experten, die es wissen müssen: der deutsche Bundesnachrichtendienst (BND), der litauische Geheimdienst (VSD) und so weiter. BND-Präsident Bruno Kahl streut seit Monaten die «Befürchtung», Moskau könne mit einem begrenzten Angriff auf das Baltikum das NATO-Bündnis «testen».

Die Vorstellung, dass wir «bald wieder Krieg haben werden», breitet sich in der Öffentlichkeit aus wie eine kollektive Zwangsneurose. Die Medien sind dankbar für ein starkes Thema und die bekannten Geheimdienstkreise und Sicherheitsexperten wissen, wie sie ihre «Befürchtungen» den Medien stecken müssen, um dem ideologischen Super-GAU vorzubeugen, der darin bestehen könnte, dass die Leute keine Angst mehr haben und nicht mehr an Aufrüstung zur Problemlösung glauben.

Das Kriegsgeschrei bleibt nicht ohne flächendeckende Wirkung. An jedem Biertisch setzt sich die Weisheit durch, Putin wolle mit seinen Panzern Europa überrollen. Dafür gibt es keinen Hinweis in seriösen russischen Quellen, und selbst die US-Geheimdienste halten es für sehr unwahrscheinlich. Auf die Frage eines Journalisten, ob die Russen durch Europa marschieren wollen, antwortet der US-Sondergesandte Steve Witkoff nach seinen Gesprächen mit Wladimir Putin: «Zu hundert Prozent nicht». Dass Russland sich auf einen Krieg mit der NATO, also gleichzeitig mit zweiunddreissig europäischen und nordamerikanischen Staaten, einlassen würde, ist aus keiner «Logik» herzuleiten, wie verquer sie auch immer sei.

Dessen ungeachtet wird in den Medien der befürchtete Krieg mit Russland täglich ventiliert. Er wird diskutiert, beschworen, vorhergesehen und begründet. «Wenn Krieg wäre: Würden Sie für die Schweiz kämpfen?» fragt die Sonntagszeitung und belehrt uns über eine Gallup-Umfrage, aus der ein Ranking der Kampfbereitschaft in verschiedenen europäischen Ländern abgeleitet wird. Und die Neue Zürcher Zeitung kann bei diesem Wochenend-Thema locker mithalten: Zivilschutzkader warnen, sie könnten die Schweizer Bevölkerung «im Kriegsfall kaum schützen». Der «Krieg gegen die Russen» steht sozusagen oben im Sorgenbarometer. Oder soll man sagen: in der Hitparade der kollektiven Befindlichkeiten? Ist dies schon Wahnsinn, so hat es doch Methode, heißt es bei Shakespeare.

Deutschlandfunk: Wehrbereitschaft täglich.

Der öffentlich-rechtliche Deutschlandfunk (DlF) sieht sich offensichtlich genötigt, das deutsche Volk im Gleichschritt mit einer «Koalition der Willigen» (sozusagen Schreibtisch-Veteranen des Irakkrieges) auf das Unvermeidbare vorzubereiten, das da kommen mag. Kein Tag vergeht ohne Beiträge zur Wehrtüchtigkeit und Kampfbereitschaft. Schon früh am Morgen höre ich eine Reportage von einem Minenräumboot in Kiel, wo ein deutscher Marinesoldat am Ende beiläufig bemerkt, er sei bereit, im Einsatz zu fallen. Gleichzeitig wird vermeldet, die deutsche Luftwaffe habe östlich von Rügen «ein russisches Aufklärungsflugzeug abgefangen».

In einem DlF-Wochenendjournal gibt es eine knappe Stunde Stimmen aus der Bundeswehr von der Sorte: «Ich habe geschworen, der Bundesrepublik treu zu dienen.» So tönt es bei der Luftwaffe und auch im Panzerbataillon 203, das nach Litauen verlegt werden soll, um dort «die NATO-Ostflanke zu verteidigen». Von einem Luftwaffenstützpunkt bei Köln hört man Stimmen von Piloten, die dereinst die in Büchel stationierten US-Atombomben abwerfen sollen. Da sagt einer, man trainiere täglich, weil «die nukleare Teilhabe ununterbrochen erhalten werden muss».

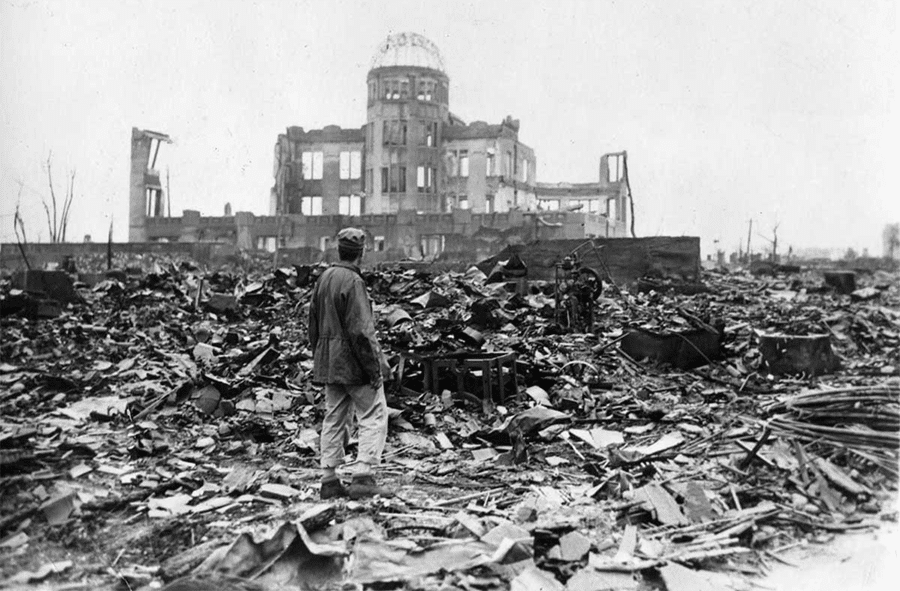

Es ist diese Generalstabs-Sprache, dieses sachlich-beflissene Technokraten-Deutsch, mit der die mentale Mobilmachung für einen Krieg gegen Russland täglich herbeigeredet und herbeigeschrieben wird. Es ist der gleiche, an Tollwut grenzende «Sachverstand», mit der Gerhard Polts Bunker-Mitbürger schwadroniert, der «Vernichtungskoeffizient einer Wasserstoffbombe» sei natürlich abhängig von der Großwetterlage. Da wird drauflos geplaudert, als habe es 1918 und 1945 nie gegeben. Als seien es «die Russen» gewesen, die japanische Grossstädte mit Atombomben vernichtet haben.

Deutschland müsse endlich wieder «kriegstüchtig» werden, forderte ein deutscher Verteidigungsminister, und alle, die noch glauben, wir seien nicht im Krieg, belehrt der EVP/CSU-Europaparlamentarier Manfred Weber, die deutsche Wirtschaft müsse unverzüglich auf «Kriegswirtschaft» umstellen. Das aber, so findet dann im ZDF Prof. Klemens Fischer, Sicherheitsexperte der Uni Köln, sei das falsche Wort, besser halte man sich an den Begriff «Verteidigungsfähigkeitswirtschaft». Kreative Wort-Erfindungen waren schon immer Wesen und effizientes Mittel von Propaganda. Grenzenlose Verschuldung zur Fütterung des militärisch-industriellen Kuckucks im Nest nennt man jetzt «Sondervermögen».

Die selbsterfüllende Prophezeiung

Es tönt, als sei der Krieg gegen Russland so sicher wie das Amen in der Kirche. Und es ist tatsächlich so: Wenn wir uns lange genug vorbereiten auf den Krieg, werden wir ihn am Ende haben. 1948 beschrieb Robert K. Merton das Phänomen in einem Artikel mit dem Titel The Self-Fulfilling Prophecy wie folgt:

„Die selbsterfüllende Prophezeiung ist anfänglich eine falsche Bestimmung der Situation, sie verursacht ein neues Verhalten, das bewirkt, dass die ursprünglich falsche Auffassung richtig wird. Die vordergründige Gültigkeit der selbsterfüllenden Prophezeiung führt eine Herrschaft des Irrtums fort. Denn der Prophet wird den tatsächlichen Gang der Dinge als Beweis dafür anführen, dass er von Anfang an recht hatte.“

Wer lange genug wiederholt, dass es mehr Waffen braucht, weil es Krieg geben wird, der wird einen Krieg brauchen, um zu beweisen, dass es die Waffen braucht. Man kann herbeiwünschen, was man vermeintlich fürchtet, um am Ende Recht zu behalten. Denn man wird ja nicht eingestehen wollen, dass «alles umsonst» gewesen sein könnte. Wer – wie die Brüsseler EU – eine Schulden-Orgie von 800 Milliarden Euro vorführt, um die Rüstungsindustrien zu alimentieren, der wird dem Steuern zahlenden Volk auch bald einmal beweisen müssen, dass die Investitionen in Panzerhaubitzen wichtiger waren als in Altersrenten oder ins Gesundheitswesen.

Eine Regierung, die Kriegsvorbereitung ins Zentrum ihres Denkens, Lebens und Wirtschaftens stellt, wird den Krieg ernten, wenn die Saat aufgeht. Das ist zumindest eine Lektion, die schon 1914 zu lernen war. Deutschland allein hat vorderhand eine nach oben offene halbe Billion Euro für Aufrüstung beschlossen. Das habe «die Aktienanleger elektrisiert und die Finanzmärkte stark bewegt», schreibt die NZZ in ihrer Rubrik The Market Daily. Seit der Aufhebung der Schuldenbremse für Verteidigungsausgaben haben Rüstungsaktien wie Rheinmetall ihren Kurs verdoppelt.

Die Waffen werden nicht für den Krieg gemacht, der Krieg wird für die Waffen gemacht. So lapidar und treffend formulierte es der Philosoph Günther Anders. Das Pentagon ist der größte Arbeitgeber der USA. In den westlichen Industriestaaten gibt es keinen großen Konzern mehr, der nicht mit Milliarden-Verträgen an Rüstung und Krieg beteiligt ist. Auch wenn man dafür Wörter wie «Sicherheitspolitik», «Verteidigungsbereitschaft» oder «Wiederaufbauhilfe» erfunden hat. Die Satirezeitung Charlie Hebdo schrieb einmal: «Der Krieg ist dann zu Ende, wenn die Waffenhändler ihre Quote erreicht haben und die Betonhändler meinen, es wäre jetzt an der Zeit, die Bühne zu betreten.»

Die Fantasie vom «atomaren Gleichgewicht des Schreckens»

Nur wer stark genug sei, werde nicht angegriffen, lautet die Doktrin derjenigen, die zur Abschreckung aufrüsten wollen. Mit unbegrenzten Mengen von Waffen sei dem Feind das Fürchten beizubringen und dadurch Krieg zu vermeiden. Es gibt hunderte Beispiele in der Geschichte, die diese «Logik» widerlegen. Die Gleichgewichtler des Schreckens übersehen außerdem beflissen, dass wir nicht mehr in Zeiten der Seeschlacht von Trafalgar leben. Wir sind in einer Welt angekommen, in der künstliche Intelligenz schon teilweise unsere Computer steuert, unsere Korrespondenz erledigt und selbstständig Joghurt für den Kühlschrank nachbestellt. Wenn «intelligente Programme» in Sekunden für uns «entscheiden», wann der Moment der höchsten Gefahr und Bedrohung eintritt und «gehandelt werden muss», dann wird das Spiel mit der Abschreckung zum russischen Roulette.

Das atomare «Gleichgewicht des Schreckens» habe im Kalten Krieg funktioniert, so der Sermon der Aufrüster. Eine gefährliche Illusion. Ihnen allen wären die Tonbandmitschnitte der Diskussionen im Weißen Haus in den Oktobertagen des Jahres 1962 zur Lektüre empfohlen (vgl. Bernd Greiner. Kuba Krise. 13 Tage im Oktober)

Nicht das Wissen, die Klugheit und rationale Beherrschung der Lage waren der Grund, warum ein Nuklearkrieg vermieden wurde, sondern Zufall und viel Glück. Erst als 25 Jahre später die geheimen Tonbänder auf Grund des US-Informationsgesetzes öffentlich gemacht werden mussten, merkten entsetzte Rüstungsexperten, wie knapp die Welt 1962 einem Atomkrieg entgangen war. Damals wurde fürs Volk die Erzählung verbreitet, ein smarter Präsident J.F. Kennedy habe mit Mut und souveränem Krisenmanagement einen großen Sieg davongetragen.

Heute wissen wir, dass US-Generäle hinter dem Rücken des Präsidenten alle Vorbereitungen für einen nuklearen Präventivschlag getroffen und den Finger am Drücker hatten und dass auch die Sowjetunion bereits taktische Atomwaffen auf Kuba stationiert hatte, um auf einen Angriff der USA in Sekundenschnelle zu reagieren. In dem Macht-Poker war es letztlich dem Einlenken des sowjetischen Regierungschefs Nikita Chruschtschow zu verdanken, dass ein dritter Weltkrieg vermieden wurde. Dass die NATO als Teil des Deals die Nuklear-Raketen, die sie zuvor in der Türkei den Russen vor die Haustür gestellt hatte, stillschweigend abzog, wurde dem breiten Publikum verschwiegen.

Der britische Mathematiker, Philosoph und Literaturnobelpreisträger Bertrand Russell, der mit Chruschtschow in Kontakt war, schrieb damals in einem Telegramm an Präsident Kennedy:

«Ich möchte Sie dringendst bitten, auf Chruschtschows entscheidendes Angebot kompromissbreit zu reagieren und Zusammenstoss mit den russischen Schiffen lange genug aufzuschieben, um Treffen und Verhandlungen möglich zu machen. Nach einem Schusswechsel wird es vermutlich zu spät sein.»

Kennedy antwortete, ihm fehle in Russells Position die Kritik an der Sowjetunion, die Raketen auf Kuba stationieren wolle: «Meiner Ansicht nach sollten Sie sich besser auf die Einbrecher konzentrieren als auf diejenigen, die die Einbrecher gefasst haben.» (Bertrand Russell. Die Zukunft des Pazifismus. Reclam 2023. S.73)

«Wir haben rote Linien, ihr habt keine»

Kennedys Satz ist ein Satz von unerhörter Tragweite. Kuba war ein souveränes Land und nicht Staatsgebiet der USA. Also konnte von Einbruch keine Rede sein. Aber Washington war entschlossen, jede Stationierung von Atomwaffen in seinem Einflussgebiet unverzüglich und notfalls durch Einsatz von militärischer Gewalt zu verhindern. Diese Strategie steht einem Weltpolizisten selbstverständlich zu, nicht aber den Russen, so bis heute die Doktrin der NATO-Freunde. Spiegelbildliche Parallelen zum Ukraine-Konflikt sind also nicht zufällig, sondern Ausdruck von Denkschablonen westlicher Strategen, die sich seit 1962 nicht verändert haben.

Moskau hatte Jahrzehnte lang gewarnt, dass es die Stationierung von Nuklearwaffen vor seinen Grenzen in der Ukraine nicht dulden werde. Die NATO-Ideologen argumentieren dagegen, die Ukraine habe als souveräner Staat das Recht, sich militärisch zu verbünden, mit wem sie wolle. Eben das Recht, das der souveräne Staat Kuba 1962 oder der souveräne Staat Panama 1989 nicht hatten. Neokonservative Machtgruppen der USA haben die Ukraine auf Biegen und Brechen in die NATO integrieren wollen, obwohl vorauszusehen war, dass dies die kulturell und politisch gespaltene Gesellschaft der Ukraine zerreissen und in einen schweren Konflikt mit Russland führen würde.

Stephen F. Cohen, emeritierter Professor für Russische Studien an der Princeton und New York University, war einer der zahlreichen Russland-Kenner, die schon 2015 darauf hinwiesen, die Eskalation werde gefährlicher als es jemals in den Jahrzehnten des Kalten Krieges der Fall war, weil der Westen keine roten Linien des Feindes mehr anerkenne:

«Putin sagt: Ihr überschreitet unsere rote Linie. Washington kontert: Es gibt keine rote Linie. Nur wir haben rote Linien, ihr habt keine. Ihr könnt keine Militärstützpunkte in Kanada oder Mexiko haben. Wir aber können Stützpunkte an eueren Grenzen haben, soviel wir wollen.»

Dieselben Medien, die «gemäß Angaben aus Kiew» jedesmal russische Angriffe auf die Westukraine vermelden, wenn ich die Nachrichten im Radio anschalte, haben acht Jahre lang, von 2014 bis 2022, dröhnend geschwiegen, wenn sie die täglichen, gnadenlosen militärischen Angriffe der Kiewer Regierung auf die aufständische Ostukraine hätten vermelden sollen. In diesem Krieg gab und gibt es viele Schuldige auf beiden Seiten, und es ist nicht einfach zu sehen, wo und wann er begonnen hat.

Im Frühling 1955, siebzig Jahre ist es her, publizierte Bertrand Russell zusammen mit Albert Einstein ein Memorandum gegen die Aufrüstung, das von namhaften Wissenschaftern im Ostblock und im Westblock unterschrieben wurde. Darin heißt es:

«Wir müssen lernen, auf eine neue Art und Weise zu denken. Wir müssen aufhören, uns zu fragen, welche Schritte zu tun sind, um irgendeiner von uns bevorzugten Gruppe zum militärischen Sieg zu verhelfen; denn solche Schritte gibt es nicht mehr.»

Die Wissenschafter sahen schon damals die Vernichtungskapazitäten der Waffen ins Unermessliche wachsen. Sie sahen schon damals die immer kürzeren Vorwarnzeiten und die Möglichkeit einer nuklearen Apokalypse:

«Darum legen wir Ihnen folgende Frage vor, eine Frage von harter, unausweichlicher Grausamkeit: Wollen wir die Menschheit oder den Krieg abschaffen? Diese Alternative möchten die Menschen nicht sehen, weil die Abschaffung des Krieges so schwierig ist.»