Kriegsgefahr im Baltikum – oder doch eher Ablenkung von eigenen Fehlern?

Nirgendwo sonst manifestiert sich die Hysterie um hybriden Krieg so deutlich wie im Baltikum, welches Wladimir Putin angeblich als nächstes Russland einverleiben will. Die geopolitischen und geostrategischen Verhältnisse in der Region sind in der Tat nicht einfach und über allem lastet der lange Schatten der Geschichte. Daran ändert auch der Aufmarsch der NATO in der Region wenig. Die Kernfrage ist vielmehr, worum es der NATO wirklich geht, um die Sicherheit ihrer Verbündeten oder um geopolitische Rivalität gegen Russland.

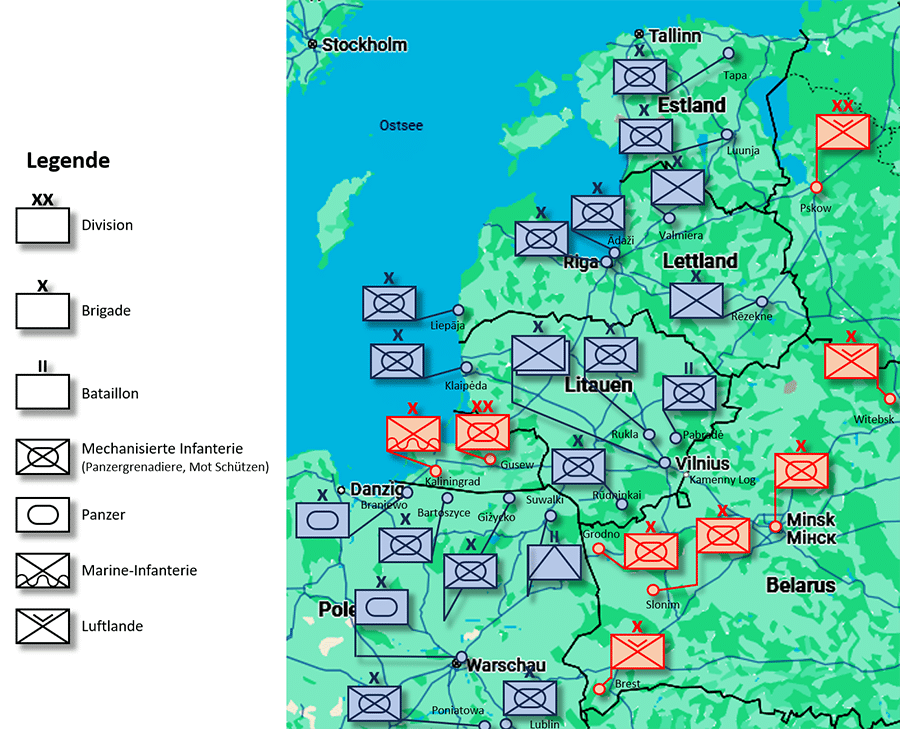

Der Aufmarsch der NATO im Baltikum erhielt in den vergangenen Wochen besondere Aufmerksamkeit durch die Stationierung einer Panzergrenadier-Brigade der Deutschen Bundeswehr im Rūdninkai, südlich der litauischen Hauptstadt Vilnius, sowie durch einen Trainingsunfall auf dem Truppenübungsplatz Pabradė östlich von Vilnius, bei welchem vier US-Soldaten ums Leben kamen (1). Sie hatten einer US-amerikanischen Bataillons-Kampfgruppe angehört, welche neben den drei Brigaden der litauischen Armee und der erwähnten Bundeswehr-Brigade in Litauen stationiert ist (2).

Ungleich lange Spieße

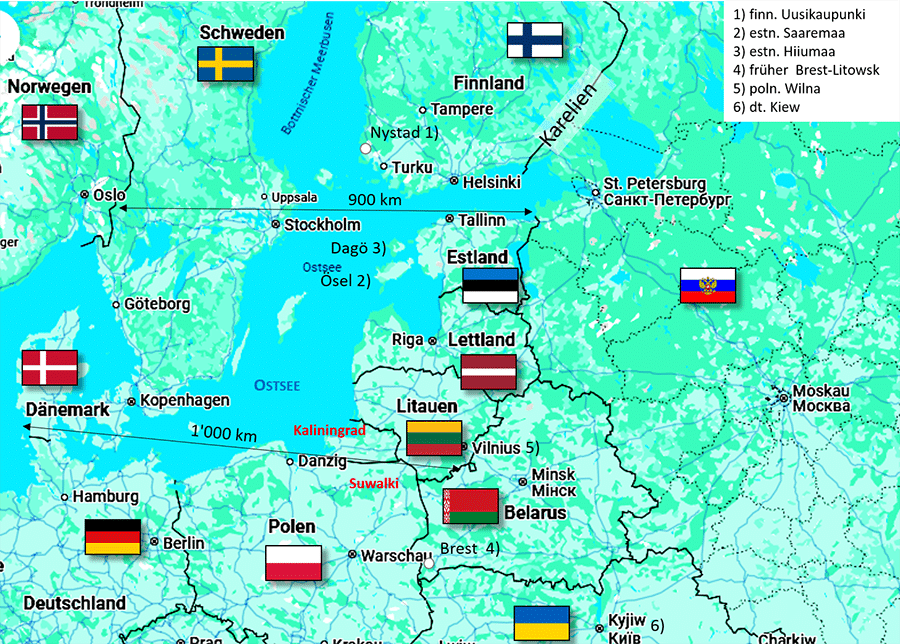

Gerade im Baltikum manifestiert sich das Dilemma mehrerer Staaten in Osteuropa, deren Hauptproblem die Nachbarschaft zu Russland mit seinen überlegenen Ressourcen, seinem Status als offizielle Atommacht und seinem riesigen Territorium ist. Die Vorteile des enormen Territoriums Russlands zeigten sich in der Geschichte am deutlichsten während des Zweiten Weltkriegs, als die sowjetische Regierung die kriegswichtige Industrie aus dem europäischen Teil Russlands in den Ural und nach Sibirien verlegte, wo sie für die Deutschen und ihre europäischen Verbündeten unerreichbar war (3). Jede der drei kleinen baltischen Republiken ist für sich in Bezug auf Ressourcen jeder Art dem russischen Nachbarn hoffnungslos unterlegen. Dazu kommt, dass es ihnen an strategischer Tiefe mangelt, denn eine einzige Offensivoperation Russlands könnte ihre Streitkräfte an die Küste der Ostsee zurückwerfen und zur Besetzung des gesamten Staatsgebiets führen (4). Dass diese Staaten gerade auch der leidvollen Erfahrungen mit ihrem Nachbarn wegen eine Allianz eingehen möchten, ist absolut nachvollziehbar (5). Aber auch gemeinsam sind sie ihrem russischen Nachbarn hoffnungslos unterlegen. Naheliegend wäre deshalb eine Allianz mit den skandinavischen Staaten oder gegebenenfalls sogar mit den Ostsee-Anrainern. Durch eine derartige Allianz kämen Ressourcen zusammen, welche diejenigen Russlands zumindest teilweise aufwiegen und es entstünde strategische Tiefe. Die Ausdehnung der skandinavischen Staaten, die teilweise schwierigen topographischen und klimatischen Bedingungen sowie die geringe Dichte des Verkehrsnetzes machen eine rasche militärische Entscheidung in diesem Raum nämlich extrem schwierig, eine überraschende Besetzung nahezu unmöglich.

Wechselvolle Geschichte zwischen Großmächten

In ihre schwierige geopolitische Lage kamen die drei baltischen Republiken schon nach dem Nordischen Krieg, der 1721 mit dem Frieden von Nystad zu Ende ging und den Niedergang Schwedens als bestimmende Macht im Ostseeraum besiegelte (6). Schweden musste damals seine Besitzungen im Baltikum, Südkarelien, sowie die Inseln Ösel und Dagö an Russland abgeben. Im Jahr 1809 wurden die Romanows in Personalunion Grossfürsten von Finnland. So blieb es bis zum Ende des Ersten Weltkriegs. Durch den Friedensvertrag von Brest-Litowsk entstanden 1918 die unabhängigen Republiken Estland, Lettland und Litauen, die sich allerdings von Beginn weg der Machtansprüche der Kommunisten, der monarchistischen „Weißen“ und der benachbarten Polen erwehren mussten. Ermuntert durch seinen Erfolg im polnisch-sowjetischen Krieg erhob Polen bis 1938 Ansprüche auf Teile Litauens. Im Gefolge der Sudeten-Krise vom Herbst 1938 suchte die polnische Regierung gar, die Gunst der Stunde zu nutzen, um von Litauen ultimativ die Abtretung der Stadt Vilnius – polnisch Wilna – zu fordern. Mit dem deutsch-sowjetischen Nichtangriffspakt vom August 1939 erhielt die Sowjetregierung freie Hand im Baltikum und stellte im Juni 1940 allen drei baltischen Republiken ein Ultimatum: Stalin forderte die Stationierung sowjetischer Truppen in beliebiger Zahl sowie einen Regierungswechsel zugunsten der Kommunisten. Der Besetzung durch Truppen der Roten Armee folgte die Einverleibung in die Sowjetunion.

Karte: Ostsee-Anrainer und die Hotspots im Raum: Suwalki und Kaliningrad

Quelle: Verfasser

Keine Lösung für das Dilemma

In geopolitischer Hinsicht werden die baltischen Republiken für Russland erst dann zum Problem, wenn sie als Aufmarschgebiet starker, feindlicher Kräftegruppierungen dienen, denn die am dichtesten besiedelten Gebiete im europäischen Russland grenzen an diesen Raum und die beiden wichtigsten Städte Russlands, Sankt Petersburg und Moskau, liegen durchaus in Reichweite. Das Baltikum wäre auch Kraft seines Verkehrsnetzes eines der am besten geeigneten Einfallstore nach Russland. Das hatte sich gerade im Sommer 1941 eindrücklich gezeigt, als die deutsche Wehrmacht von Ostpreußen aus durch das Baltikum innerhalb weniger Wochen an die Stadtgrenze von Leningrad vorrückte (7). Umso bedauerlicher ist, dass nach dem Zerfall der Sowjetunion der Vertrag über konventionelle Streitkräfte in Europa KSE nicht in Kraft trat (8). Als die Vertragsverhandlungen in Gang waren, stellten die drei baltischen Republiken immer noch Teile der Sowjetunion dar und wurden vom Vertrag deshalb nicht erfasst. Nach dem Zerfall der Sowjetunion mag man einen derartigen Vertrag ganz allgemein als nutzlos betrachtet haben, denn Russland als Nachfolgestaat der Sowjetunion war militärisch derart schwach geworden, dass es keine Bedrohung mehr darstellen konnte. Die militärische Schwäche Russlands in den Neunzigerjahren mag auch der Grund dafür gewesen sein, dass die NATO trotz ablehnender Haltung Russlands die drei neu entstandenen Republiken in die Allianz aufnahm (9). Mit der NATO im Rücken erlaubten sich diese jahrelang eine recht kecke Rhetorik gegen ihren Nachbarn.

Der andauernde Ukraine-Krieg stellt nun eine Zäsur dar: Die Unterschätzung der militärischen Stärke Russlands, kombiniert mit der Überschätzung der Stärke der Ukraine, mag im Dezember 2021 zur schroffen Ablehnung der russischen Forderungen nach einem Stopp der weiteren Erweiterung der NATO nach Osten beigetragen haben (10). Der russische Angriff im Februar 2022 war für den Westen deshalb doppelt schockierend. Die Fehlbeurteilung der russischen Streitkräfte hielt auch nach diesem Schock noch an und dürfte beim Abbruch der Waffenstillstandsverhandlungen in Istanbul im März 2022 eine Rolle gespielt haben. Spätestens seit dem Scheitern der ukrainischen Sommeroffensive von 2023 ist nun aber klar, dass Russland durchaus eine militärische Option hat, die Geschicke Osteuropas mitzubestimmen, auch gegen den Willen der NATO. In mittlerweile mehr als drei Jahren Krieg konnte sich die zweitgrößte Armee des europäischen Kontinents, nämlich die ukrainische, trotz massiver Unterstützung aller NATO-Staaten nicht gegen die russische Armee durchsetzen, welche noch längst nicht alle ihre Mittel eingesetzt hat. Nicht einmal die USA waren bereit, der Ukraine im Gegenzug für die Überlassung ihrer Bodenschätze eine Sicherheitsgarantie zu geben. Auch in Washington wird man gesehen haben, dass man außer Atomwaffen gegen Russland keine militärischen Optionen mehr hat. An die Wirksamkeit britischer und französischer Sicherheitsgarantien glaubt außerhalb der NATO wohl schon kaum jemand mehr. Der NATO-Beitritt Estlands, Lettlands und Litauens hat das Dilemma des baltischen Raumes gegenüber Russland nicht gelöst, sondern eher noch verschärft.

Achillesferse der NATO – oder Russlands?

Als großer Hotspot in der Region gilt die sogenannte Suwalki-Lücke, welche das Territorium von Belarus von der russischen Oblast Kaliningrad trennt. Sie wurde in einer Studie des Center for European Policy Analysis CEPA im Jahr 2021 als Achillesferse der NATO bezeichnet (11). Durch einen Angriff vom Territorium von Belarus aus – so die PR-Etagen der NATO seit Jahren – seien die baltischen Republiken mit einem Schlag von ihren NATO-Verbündeten zu trennen (12). Durch die Lücke verläuft eine Eisenbahnlinie, die Suwalki mit Kaunas in Litauen verbindet. Sie läge in der Tat in der Reichweite russischer Artillerie und Drohnen. Zusätzlich wären die Motorisierte Schützendivision, die in der russischen Oblast Kaliningrad stationiert ist, und die belarussische Motorisierte Schützenbrigade in Grodno mit einem gleichzeitigen Angriff durchaus in der Lage, die 65 km breite Lücke innerhalb von ein bis zwei Tagen zu durchstoßen, allerdings unter weitgehender Entblößung der Oblast Kaliningrad und der belarussischen Westgrenze. Insgesamt dürfte aber der Seetransport durch die Ostsee in die Häfen von Klaipėda, Riga, Tallinn und andere aber die bedeutendere Verbindungslinie zwischen den NATO-Staaten in Nordeuropa und dem Baltikum darstellen.

Die Verfasser der erwähnten Studie, ein US-amerikanischer und ein deutscher General, vergaßen allerdings zu erwähnen, dass die Oblast Kaliningrad mit einer Million Einwohnern das am meisten exponierte Territorium der Russischen Föderation darstellt. Als ganzjährig eisfreier Seehafen ist Kaliningrad ein wichtiger Standort für den russischen Schiffbau und dient als Basis für die größte Fischereiflotte Russlands. Der Kaliningrader Hafen ist im Unterschied zu den weiter nordöstlich gelegenen Ostsee-Häfen ganzjährig praktisch eisfrei. In strengen Wintern kann er von einer dünnen Eisschicht bedeckt sein, die aber in der Regel nicht zu einer Einstellung des Betriebs zwingt. Der zum Hafen führende Kaliningrader Schifffahrtskanal kann heute auf seiner gesamten Länge von Baltijsk (deutsch Pillau) bis Kaliningrad von Schiffen bis maximal 170 m Länge und 8,0 m Tiefgang befahren werden.

Karte: Kaliningrader Schifffahrtskanal und Hafen

Quelle: Verfasser

Das naheliegendste Szenario für einen Konflikt um Kaliningrad wäre deshalb eine Seeblockade durch Seestreitkräfte der NATO. In völkerrechtlicher Hinsicht stellt eine Seeblockade aber eine Kriegshandlung dar. Sanktionen und Strafmaßnahmen knapp unter dieser Kriegsschwelle haben das Potenzial, einen Zustand zwischen Krieg und Frieden zu schaffen, der schnell in eine gefährliche Richtung umkippen kann. Eine Entschärfung dieses potenziellen Krisenherds könnte einen ersten Schritt zu einer Entspannung darstellen. Daraus würde Litauen und seinen Nachbarn in militärischer Hinsicht kein Nachteil erwachsen: Im Kriegsfall wäre der Hafen von Kaliningrad für die russischen Streitkräfte ohnehin kaum für Seetransporte zu nutzen.

Raum für Entspannungsmaßnahmen

Eigentlich müsste man meinen, dass die geopolitische Lage Litauens von allen drei baltischen Republiken die einfachste sei, denn das Land grenzt nicht direkt an das riesige russische Mutterland, sondern nur an die russische Exklave Kaliningrad, die ihrerseits im Sandwich zwischen zwei NATO-Mitgliedsstaaten liegt. Der Nachbar Belarus hat bislang auf die dauernde Stationierung starker militärischer Kräfte seines Verbündeten Russland auf seinem Territorium verzichtet. Selbst wenn man Belarus den Vorwurf macht, dass es im Februar 2022 sein Territorium für den russischen Angriff in Richtung Kiew zur Verfügung stellte, ist in Rechnung zu stellen, dass Minsk nach 2014 seinen Beitrag an eine friedliche Lösung des Konflikts in der Ukraine leistete und bislang für die russischen Operationen in der Ukraine keine Truppen zur Verfügung gestellt hat. Darüber hinaus hat sich Belarus große Verdienste um die Entsorgung von gefährlichen Altlasten aus dem Kalten Krieg in Form von Munition und Raketentreibstoffen erworben (13). Von der belarussischen Regierung eine Garantie zu verlangen, dass sie russischen Truppen kein Durchmarschrecht für einen Angriff auf Litauen gewähre, wäre schon einmal ein erster Ansatz für Entspannungsmaßnahmen in der Region. Solange die belarussische Armee noch keine Verbände an der Grenze zu Litauen stationiert hat, welche als Sicherungskräfte für eine Angriffsaufstellung dienen könnten, sollte Spielraum für Gespräche eigentlich vorhanden sein.

Karte: Ausgeglichene Kräfteverhältnisse – Stationierung von russischen und NATO-Großverbänden im Baltikum

Quelle: Verfasser

Eines der großen Probleme litauischer Landesverteidigung stellt natürlich die geographische Nähe der Hauptstadt Vilnius zur belarussischen Grenze dar: Vom südöstlichen Stadtrand zur belarussischen Grenze bei Kamenny Log sind es gerade einmal 25 km. Selbstverständlich müssen die litauischen Streitkräfte die Hauptstadt vor einem Zugriff aus Belarus decken. Umgekehrt sollten diese Deckungskräfte nicht den Eindruck erwecken, sie dienten als Sicherung der Ausgangsstellung für einen Angriff der NATO in Richtung Minsk. Im litauisch-belarussischen Grenzraum besitzen Litauen und seine NATO-Verbündeten die zahlenmäßige Überlegenheit über die Kräfte der Armee von Belarus und könnten sich auf Gespräche einlassen, ohne dass die sprichwörtliche Pistole auf ihre Brust zeigt. Die Wiederholung des PR-Slogans, die NATO müsse mit der Stationierung von Truppen an der belarussischen Grenze Russland von einem Angriff auf die NATO abhalten und die 130 km weit entfernte Lücke von Suwalki schützen, wirkt vor diesem Hintergrund hingegen wenig glaubwürdig.

Entlang der Grenze zur russischen Oblast Kaliningrad ist eine Mechanisierte Division der polnischen Armee stationiert, die ihrerseits ein Panzerabwehr-Regiment (de facto wohl eher ein Bataillon) im Hotspot Suwalki stehen hat und durchaus als Gegengewicht zu den russischen Truppen in Kaliningrad betrachtet werden kann. Das Kräftegleichgewicht in der Region ist gewährleistet.

Kriegsgeschrei als Pfeifen im Wald

Jetzt, da nach dem weitgehenden Ausstieg der USA aus dem Ukraine-Krieg die Möglichkeit besteht, dass die Ukraine einen Waffenstillstand mit harten Bedingungen akzeptieren muss, zeigen sich die Europäer wild entschlossen, die entstehende Lücke zu füllen. Jetzt könnte es im Interesse des Kremls liegen, den Krieg in die Länge zu ziehen, um den Europäern zu zeigen, dass diesmal sie diejenigen sind, die keine militärische Option besitzen. Fast kommt der Verdacht auf, dass das aktuelle Kriegsgeschrei primär die Funktion hat, die Hardliner in der NATO als Retter des Baltikums zu positionieren und von der Frage abzulenken, wer die Verantwortung für das sich abzeichnende Desaster in der Ukraine trägt. Die Stationierung von NATO-Kräften in den drei baltischen Republiken ist wohl auch in diesem Zusammenhang zu sehen.

Generell hat die NATO im Baltikum bereits jetzt für ein Gleichgewicht der Kräfte gesorgt: Gegenüber der 76. Luftlandedivision im russischen Pskow stehen auf estnischem und auch auf lettischem Boden Verbände in Divisionsstärke. Wer jetzt noch von einer russischen Übermacht fabuliert, stellt offensichtlich qualitative Vergleiche an, die nur dann berechtigt sind, wenn man davon ausgeht, dass die russische Armee nach drei Jahren Krieg in der Ukraine die kriegserfahrenste der Welt ist. Das westliche Narrativ in dieser Hinsicht ist aber ein anderes.

Insgesamt eröffnet der baltische Raum gewissen Spielraum für militärdiplomatische Maßnahmen, die auf eine Entspannung zumindest in dieser Region abzielen und helfen könnten, die zahlreichen, alten Konflikte zwischen Russland und dem Westen zu entschärfen. Solange aber eine Eskalation das Ziel ist, kann der Westen wenig Interesse daran haben, diesen Spielraum zu nutzen.

Über all dem lastet der Schatten der Geschichte, von dem man sich aber befreien kann. Als Rechtsnachfolgerin der Sowjetunion hat sich die Russische Föderation für den Massenmord der sowjetischen Behörden an polnischen Beamten und Offizieren von Katyn entschuldigt, auch wenn es vielen in Russland schwerfiel und bis heute schwerfällt. Nazi-Kollaborateure zu glorifizieren und Waffen-SS-Angehörige zu Freiheitshelden zu stilisieren, wie das gerade im Baltikum in den vergangenen Jahren leider wieder in Mode gekommen ist, ist aber nicht die richtige Antwort. Die Pflege gegenseitigen Hasses wird die Lage in der Region nicht entspannen. In einer Zeit, in welcher so gut wie jeder denkbare Aspekt staatlichen Handelns und gesellschaftlichen Lebens zum Zweck der Kriegsführung genutzt wird – der Begriff der hybriden Kriegführung ist nur ein Aspekt davon – müssen derartige Maßnahmen militärische ergänzen. Eine erste Chance bietet sich am 9. Mai, wenn der 80. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs in Europa gefeiert wird. Sie wird wohl ungenutzt verstreichen.

Anmerkungen:

- Siehe Michael Levenson, Eric Schmitt: Recovering 4 Soldiers From Lithuanian Swamp Is ‘Incredibly Complex,’ Army Says, bei New York Times, 26.03.2025, online unter https://www.nytimes.com/2025/03/26/world/europe/us-army-soldiers-missing-lithuania.html und „Lithuanians bid farewell to 4 U.S. soldiers who died during training exercise“, bei NBC News, 03.04.2025, online unter https://www.nbcnews.com/news/us-news/lithuanians-bid-farewell-4-us-soldiers-died-training-exercise-rcna199439.

- Siehe die Karte des litauischen Verteidigungsministeriums auf dessen Homepage, online unter https://kam.lt/en/faq/nato-enhanced-forward-presence/ und „Die Bundeswehr hat eine neue Brigade“ auf der Homepage der Deutschen Bundeswehr, 01.04.2025, online unter https://www.bundeswehr.de/de/organisation/heer/aktuelles/deutsche-panzerbrigade-45-litauen-indienststellung-5927738. Vgl. David Shavin: German Troops, for First Time Since World War II, Fully Deploy to the East to Fight Russia, bei Executive Intelligence Review, 02.04.2025, online unter https://eir.news/2025/04/news/german-troops-for-first-time-since-wwii-fully-deploy-to-the-east-to-fight-russia/.

- Siehe einen der neusten Artikel dazu von Alexej Timofejtschew: Fabrikevakuierung während des Zweiten Weltkrieges: Wie die „zweite Industrialisierung“ ablief, bei Russia Beyond, 26.01.2023, online unter https://de.rbth.com/geschichte/81782-fabrikevakuierung-osten-zweiter-weltkrieg-sowjetunion und Michail Bolotin: Deutsches Erbe für Russlands Wirtschaft, bei Russia Beyond, 08.05.2015, online unter https://de.rbth.com/wirtschaft/2015/05/08/deutsches_erbe_fuer_russlands_wirtschaft_33635. Vgl. „Sowjetische Rüstungsproduktion“, bei Weltkrieg2.de, online unter https://www.weltkrieg2.de/russische-ruestungsproduktion/. Vgl. auch „Der Überfall auf die Sowjetunion“ bei LMO Lebendiges Museum Online, 19.05.2015, online unter https://www.dhm.de/lemo/kapitel/der-zweite-weltkrieg/kriegsverlauf/ueberfall-auf-die-sowjetunion-1941.

- Gemäss russischer Auffassung dauert die Offensiv-Operation einer Kräftegruppierung in Korps- bis Armeestärke 10 bis 14 Tage und erreicht eine Angriffstiefe von 170 bis 200 km. So wird es an der Militärakademie des russischen Generalstabs ausgebildet, welche der Verfasser besuchte.

- Siehe einen der neueren Artikel von Robert Baag: Hitlers Geschenk an Stalin, bei Deutschlandfunk, 15.06.2015, online unter https://www.deutschlandfunk.de/baltikum-hitlers-geschenk-an-stalin-100.html. Vgl. Eva-Clarita Pettai: 100 Jahre Lettland, bei ZOiS Spotlight 40/2018, Zentrum für Osteuropa- und internationale Studien, 21.11.2018, online unter https://www.zois-berlin.de/publikationen/100-jahre-lettland und Horst Schützler: Der Anschluß der baltischen Staaten Litauen, Lettland und Estland an die Sowjetunion 1940 und seine Folgen, bei UTOPIE kreativ, H. 95 (September) 1998, S. 24-29, online unter https://www.rosalux.de/fileadmin/rls_uploads/pdfs/Utopie_kreativ/95/95_Schuetzler.pdf. Siehe auch Hélène Richard: Wie Lettland das Erbe der Sowjetunion loswerden will, bei Le Monde diplomatique, 09.12.2021, online unter https://monde-diplomatique.de/artikel/!5818313, mit deutlicher Kritik an der lettischen Minderheitenpolitik gegenüber der russischen Minderheit. Siehe auch Leo Ensel: Remigration made in EU! – Wie Lettland knapp tausend Russen vertreiben will und sich niemand darüber aufregt, bei Global Bridge, 30.01.2024, online unter https://globalbridge.ch/remigration-made-in-eu-wie-lettland-knapp-tausend-russen-vertreiben-will-und-sich-niemand-darueber-aufregt/.

- Siehe Klaus Ungerer: Friede von Nystad vor 300 Jahren; das Ende des Großen Nordischen Kriegs – und der Großmacht Schweden, bei Deutschlandfunk, 10.09.2021, online unter https://www.deutschlandfunk.de/friede-von-nystad-vor-300-jahren-das-ende-des-grossen-100.html. Siehe Karte „Frieden von Nystad, Stockholm und Fredericksborg“ bei Europäische Geschichte online, verfügbar unter https://www.ieg-ego.eu/de/mediainfo/frieden-von-nystad-stockholm-und-fredericksborg. Vertragstext bei histdoc.net, online unter https://histdoc.net/nystad/nystad_de.html.

- Zum Vorstoss der deutschen Wehrmacht im Baltikum bis an den Stadtrand von Leningrad siehe eine Kurzbeschreibung unter „Heeresgruppe Nord“ bei Lexikon der Wehrmacht, online unter https://www.lexikon-der-wehrmacht.de/Gliederungen/Heeresgruppen/HeeresgruppeNord-R.htm. Vgl. Johannes Hürter: Die Wehrmacht vor Leningrad, Krieg und Besatzungspolitik der 18. Armee im Herbst und Winter 1941/42, bei Vierteljahreshefte für Zeitgeschichte, Jahrgang 49 (2001), Heft 3, S. 390-392, online unter https://www.ifz-muenchen.de/heftarchiv/2001_3_1_huerter.pdf.

- Siehe Gerd Brenner: Fortschreitende Demontage des Systems kollektiver Sicherheit in Europa durch die USA, bei World Economy, 24.07.2020, online unter https://www.world-economy.eu/nachrichten/detail/fortschreitende-demontage-des-systems-kollektiver-sicherheit-in-europa-durch-die-usa/. Der Wortlaut des KSE-Vertrags findet sich in deutscher Sprache auf der Homepage des Auswärtigen Amts unter https://www.auswaertiges-amt.de/resource/blob/207276/b1196519ae7598a29c873570448a59e9/kse-vertrag-data.pdf. Die Auflösung der Warschauer Vertragsorganisation, im Westen Warschauer Pakt genannt, der Zerfall der Sowjetunion und die NATO-Erweiterung machten Anpassungen des Vertrages erforderlich. Der Adaptierte KSE-Vertrag (A-KSE) wurde jedoch nur von Russland, Belarus, der Ukraine und Kasachstan ratifiziert, nicht jedoch von den Mitgliedsstaaten der NATO. Auch dieser Vertrag ist publiziert auf der Homepage des Auswärtigen Amts, online unter https://www.auswaertiges-amt.de/resource/blob/207278/1ef5ee78bf496dc37d19e9542c45a2c7/kse-ue-anpassung-data.pdf.

- Die russische Staatsführung hat in ihrer Doktrin Nationaler Sicherheit bereits im Jahr 2000 klar festgehalten, dass sie einen NATO-Beitritt der baltischen Republiken als Bedrohung ansehen würde. Siehe „Konzeption der nationalen Sicherheit der Russischen Föderation, bestätigt durch Erlaß des Präsidenten der Russischen Föderation Nr. 24 vom 10. Januar 2000“, Übersetzung der Dresdner Studiengemeinschaft Sicherheitspolitik (DSS), online unter http://www.bits.de/EURA/DEURAT/Russland1de.htm. Siehe besonders Kapitel III. Bedrohungen der nationalen Sicherheit der Russischen Föderation. Bemerkenswert in diesem Zusammenhang ist, dass die Dokumentation der Wissenschaftlichen Dienste des Deutschen Bundestags: Die russische Sicherheitspolitik seit dem Jahr 2000, Formelle Grundlagen, Entwicklung, ideologischer Überbau, WD 2 – 3000 – 071/22, 26.09.2022, online unter https://www.bundestag.de/resource/blob/918488/30971c4459f7f97cf215b8a321dd5699/WD-2-071-22-pdf-data.pdf, keine einzige russischsprachige Quelle verwendet. Vgl. Entwicklung der russischen Sicherheitspolitik seit der Amtseinführung Wladimir Putins als Präsident der Russischen Föderation im Jahr 2000, Ausarbeitung der Wissenschaftlichen Dienste des Deutschen Bundestag, WD 2 – 3000 – 078/14, 21.05.2014, online unter https://www.bundestag.de/resource/blob/414776/0bab96642a9626ff21caa1fd344cd5b1/WD-2-078-14-pdf-data.pdf. Warnungen vor einer Osterweiterung hatte es schon Ende der Neunzigerjahre gegeben; Siehe u.a. George F. Kennan: A Fateful Error, bei New York Times, 05.02.1997, online unter https://www.nytimes.com/1997/02/05/opinion/a-fateful-error.htmlund Madeleine Albright, Die Autobiographie, München 2003, S. 303 f. Siehe auch Ted Galen Carpenter: Many predicted Nato expansion would lead to war. Those warnings were ignored, bei The Guardian, 28.02.2022, online unter https://www.theguardian.com/commentisfree/2022/feb/28/nato-expansion-war-russia-ukraine. Und schon früh gab es diesbezüglich Missverständnisse: Siehe „NATO Expansion: What Gorbachev Heard“ bei National Security Archive, online unter https://nsarchive.gwu.edu/briefing-book/russia-programs/2017-12-12/nato-expansion-what-gorbachev-heard-western-leaders-early und „Retranslation of Yeltsin letter on NATO expansion„, 15.03.1993, U.S. Department of State. Case No. M-2006-01499, ebd., online unter https://nsarchive.gwu.edu/document/16376-document-04-retranslation-yeltsin-letter. Vgl. auch „NATO Expansion: What Yeltsin Heard„, ebd. unter https://nsarchive.gwu.edu/briefing-book/russia-programs/2018-03-16/nato-expansion-what-yeltsin-heard. Für eine Übersicht über das kontrovers diskutierte Thema siehe Klaus Wiegrefe: NATO’s Eastward Expansion; is Vladimir Putin Right? bei Spiegel International, 15.02.2022, online unter https://www.spiegel.de/international/world/nato-s-eastward-expansion-is-vladimir-putin-right-a-bf318d2c-7aeb-4b59-8d5f-1d8c94e1964d.

- Am 17. Dezember 2021 veröffentlichte das russische Außenministerium Vertragsentwürfe für gegenseitige Sicherheitsgarantien zwischen Russland und der NATO, sowie zwischen Russland und den USA. Siehe den Vertragsentwurf auf der Homepage des russischen Außenministeriums in englischer Sprache bei https://mid.ru/ru/foreign_policy/rso/nato/1790803/?lang=en&clear_cache=Y. Unnötig ist die Kritik, dass Russland von den Mitgliedsländern der NATO spricht und nicht von der NATO selbst. Erstere sind Subjekte des Völkerrechts, die NATO als solche hingegen nicht. Zum Vertragsentwurf mit den USA siehe ebd. unter https://mid.ru/ru/foreign_policy/rso/nato/1790818/?lang=en.

- Über die Suwalki-Lücke ist seit der Jahrtausendwende viel geschrieben worden: Siehe Ben Hodges, Heinrich Brauß: Moving mountains for Europe’s defense, hrsg. vom Center for European Policy Analysis, cepa.org, Washington, DC, 2021, online unter https://cepa.org/wp-content/uploads/2021/03/CEPA-Military-Mobility-Report-web.pdf. Vgl. Raimundas Lopata: The Geopolitical Significance of Kaliningrad and the Suwałki Gap, bei Charles Clarke (Hrsg.): Understanding the Baltic states. Estonia, Latvia and Lithuania since 1991, London 2023, S. 273–288, Vorschau online unter https://www.hurstpublishers.com/book/understanding-the-baltic-states/, Agnia Grigas: Opinion; Putin’s Next Land Grab. The Suwalki Gap, in Newsweek, 14.02.2016, online unter https://www.newsweek.com/putin-russia-suwalki-gap-426155, Thorsten Jungholt, Julia Smirnova: Die „Lücke von Suwalki“ ist die Achillesferse der Nato, bei Die Welt, 09.07.2017, online unter https://www.welt.de/politik/ausland/article156917494/Die-Luecke-von-Suwalki-ist-die-Achillesferse-der-Nato.html, Konrad Schuller: Baltenrepubliken: Die Angst vor einem russischen Blitzkrieg, in Frankfurter Allgemeine Zeitung, 08.07.2016, online unter https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/baltenrepubliken-fuerchten-russischen-vorstoss-14329271.html, und Kevin Schulte: Warum die NATO die Suwalki-Lücke fürchtet, bei n-tv Nachrichten. 01.07.2022, online unter https://www.n-tv.de/politik/Podcast-Wieder-was-gelernt-Warum-die-NATO-die-Suwalki-Luecke-fuerchtet-article23432555.html, sowie Mareike Müller: Suwalki-Korridor: „Nach der Ukraine wären wir die Nächsten“: Litauens Angst um eine Ausweitung des Kriegs, in Handelsblatt, 21.06.2022, online unter https://www.handelsblatt.com/politik/international/suwalki-korridor-nach-der-ukraine-waeren-wir-die-naechsten-litauens-angst-um-eine-ausweitung-des-kriegs/28441426.html.

- Siehe Emily Wright: The 60-mile border that separates Lithuania and Poland has become NATO’s biggest nightmare, and a potential Russian lifeline, bei Express, 10.02.2025, online unter https://www.express.co.uk/news/world/2012441/most-dangerous-60-mile-border, und „Russia reportedly eyes Suwałki Gap, satellite images show military buildup„, bei PolskieRadio.pl, 10.03.2025, online unter https://www.polskieradio.pl/395/7784/Artykul/3494829,russia-reportedly-eyes-suwalki-gap-satellite-images-show-military-buildup, sowie „Rising Tensions In NATO As Suwalki Gap Becomes Key Threat“, bei The Pinnacle Gazette, 26.03.2025, online unter https://evrimagaci.org/tpg/rising-tensions-in-nato-as-suwalki-gap-becomes-key-threat-299034.

- Dabei handelte es sich u.a. um RFNA (red fuming nitric acid, dt. rote rauchende Salpetersäure‘), ein extrem starkes Oxidationsmittel, das als Raketentreibstoff genutzt wird. Es ist besonders im russischen Sprachgebrauch unter der Bezeichnung Mélange bekannt und besteht aus 84% Salpetersäure, 13% Distickstofftetroxid und 3% Wasser. Die Mischung ist korrosiv, sehr reaktiv und kann sich bei Kontakt mit brennbaren Materialien explosionsartig entzünden. Für chemische und technische Angaben siehe „Nitric acid/JP-X„, bei Astronautix.com, online unter http://www.astronautix.com/props/nitidjpx.htm. Die Handhabung des Stoffs ist extrem gefährlich. Darüber berichten V. S. Sugur, G. L. Manwani: „Problems in Storage and Handling of Red Fuming Nitric Acid“, bei Defence Science Journal. 33 (4), October 1983, S. 331–337, online unter http://publications.drdo.gov.in/gsdl/collect/defences/index/assoc/HASH014d.dir/doc.pdf.