Analyse | Italien für einmal sogar ein Hoffnungsträger?

(Red.) «Die Stimme der Vernunft gegen den Wahnsinn der Aufrüstung könnte aus Italien kommen.» Das schreibt Stefano di Lorenzo, unser Beobachter in Russland, der selber gebürtiger Italiener ist. Es lohnt sich deshalb für einmal, den Blick in den europäischen Süden zu wenden. (cm)

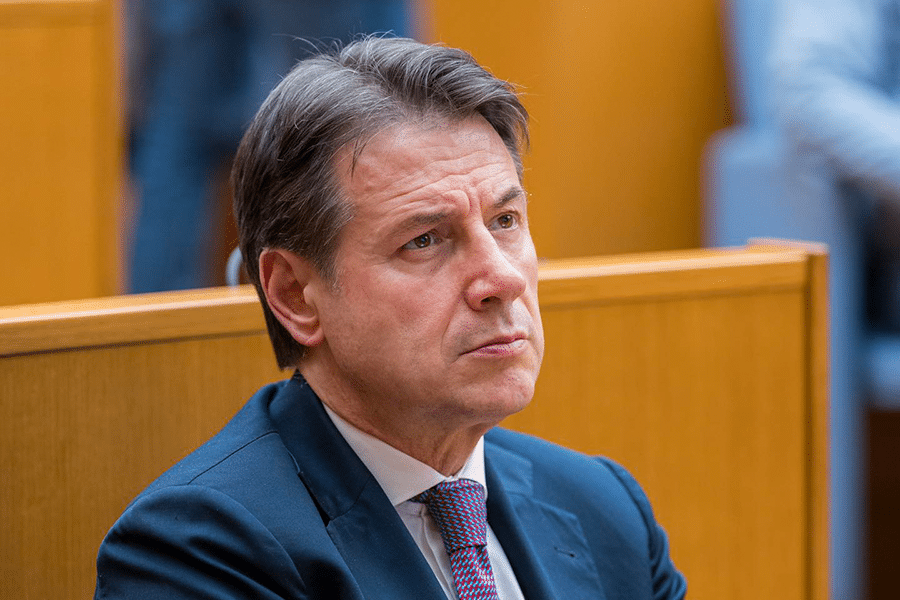

Am vergangenen Samstag gab es in Italien große Demonstrationen gegen den EU-Aufrüstungsplan. 100.000 Menschen gingen in Rom auf die Straße. Die Demonstration war organisiert von der Fünf-Sterne-Bewegung, einer populistischen Partei, heute geführt von dem ehemaligen Ministerpräsidenten Giuseppe Conte, der jetzt in der Opposition ist. Ermutigt durch die hohe Beteiligung will Conte seine Antikriegskampagne auf ganz Europa ausweiten. Auch die italienische Regierung unter Ministerpräsidentin Giorgia Meloni stellt den NATO-Konsens zwar nicht offen in Frage, ist aber skeptisch gegenüber der Aufrüstung.

In Europa ist es üblich, Italien als ein Land zu betrachten, das nur von politischer Instabilität, organisierter Kriminalität, wirtschaftlichen Schwierigkeiten und tief verwurzelter Korruption geplagt ist. Als ein Land, über das man sich lustig macht und das man nicht ernst nehmen kann. Andere sahen in Italien das schwächste Glied der NATO: Zunächst während des Kalten Krieges und später während der Ära des ehemaligen Premierministers Silvio Berlusconi, der oft als „Putin-Freund“ bezeichnet wurde, soll Italien eine verdächtige Nähe zu Russland gezeigt haben. Angesichts der jüngsten Aufrüstungsbestrebungen in Europa könnte sich Italien jedoch als Stimme der Vernunft erweisen und einen Gegenpol zu einer EU bilden, die allzu enthusiastisch auf die Militarisierung zusteuert.

Die Italiener haben eine der stärksten pazifistischen Traditionen in Europa. Die Demonstrationen am vergangenen Samstag in Rom gegen die europäische Aufrüstung waren die bisher größten dieser Art in Europa. Die Fünf-Sterne-Bewegung (M5S), Italiens dritte politische Kraft im derzeitigen Parlament, war die Organisatorin der Demonstrationen. Der Aufruf zum Frieden hat jedoch Menschen mit unterschiedlichem politischen Hintergrund angezogen.

In den letzten Wochen sind öffentliche Demonstrationen in ganz Italien zu einem alltäglichen Anblick geworden. Tausende von Italienern haben gegen die von der Präsidentin der Europäischen Kommission Ursula Von der Leyen vorgeschlagene Erhöhung der Verteidigungsausgaben um 800 Milliarden Euro protestiert. Diese Proteste entstanden aus Besorgnis über die wirtschaftliche Belastung durch die Militarisierung und dem Wunsch nach einer friedlicheren, diplomatischen Herangehensweise an internationale Konflikte. Jüngste Umfragen zeigen, dass eine Mehrheit der Italiener die vorgeschlagene EU-Aufrüstungsinitiative ablehnt.

Die Fünf-Sterne-Bewegung begann 2009 als bürgerliche Plattform, die sich für eine direkte Demokratie einsetzte, jenseits der ihrer Meinung nach veralteten Konzepte wie links und rechts. Später wandelte sie sich zu einer traditionelleren Partei und bildete zwischen 2017 und 2021 eine Koalitionsregierung mit der rechtsgerichteten La Lega aus Norditalien. Der derzeitige Führer der Fünf-Sterne-Bewegung, der frühere Ministerpräsident Giuseppe Conte, hat sich seit Beginn des Konfliktes gegen Waffenlieferungen an Kiew ausgesprochen und eine diplomatische Lösung für den Krieg in der Ukraine gefordert, oft gegen den offenen Zorn der italienischen Machtelite und des medialen Establishments, das traditionell eher zu einem vollständigen Festhalten am Transatlantizismus neigt. Jetzt will die Fünf-Sterne-Bewegung mögliche Partner in Europa finden, die sich der Aufrüstungswelle der EU entgegenstellen.

Die jüngsten Gespräche zwischen den USA und Russland über eine mögliche Beilegung des Ukraine-Konflikts auf dem Verhandlungswege hatten den paradoxen Effekt, dass sie die Spannungen in Europa erhöhten. Der französische Präsident Emmanuel Macron und der britische Premierminister Keir Starmer schienen nur allzu bereit zu sein, das zu tun, was bis vor kurzem noch als undenkbar galt: eine Koalition der Willigen zu bilden, um Soldaten zur „Beruhigung“ in die Ukraine zu schicken. Die Italiener wollen nichts davon wissen.

Italien hat sich für einen vorsichtigeren Ansatz entschieden. Diese Haltung wird über die Parteigrenzen hinweg geteilt, obwohl es einige bemerkenswerte Ausnahmen gibt. Am 23. März 2025 stellte Ministerpräsidentin Giorgia Meloni klar, dass sich Italien nicht an einem Militäreinsatz in der Ukraine beteiligen werde. „Die Entsendung italienischer Truppen in die Ukraine stand nie auf der Tagesordnung. Wir halten ebenso den von Frankreich und Großbritannien vorgeschlagenen Einsatz europäischer Truppen für eine sehr komplexe, riskante und ineffektive Option“, erklärte Meloni. Auch in Bezug auf die europäischen Aufrüstungspläne zeigte sich Meloni wenig begeistert.

Melonis Haltung zur Wiederbewaffnung spiegelt nicht nur ihre persönlichen außenpolitischen Ansichten wider, sondern auch die tief sitzende Spaltung Italiens. Innerhalb von Melonis eigener Koalitionsregierung hat sich der stellvertretende Ministerpräsident Matteo Salvini, Vorsitzender der rechtsgerichteten Lega-Partei, entschieden gegen Waffenlieferungen an die Ukraine ausgesprochen — eine Meinung, die bei einem großen Teil der italienischen Wählerschaft Anklang findet. Die Mitte-Links-Partei Partito Democratico, die heute die wichtigste Oppositionspartei Italiens ist, hat unterschiedliche Meinungen zu diesem Thema. Und die andere Oppositionspartei, die Fünf-Sterne-Bewegung, ist seit dem Beginn des Krieges in der Ukraine die wichtigste Kraft, die zu Frieden und Diplomatie aufruft. Ihre Gegner und ein Großteil der etablierten Medien haben die Friedensaufrufe der M5S als „falschen Pazifismus“ oder regelrechte „Putinophilie“ abgetan.

Während des Kalten Krieges gab es in Italien eine der größten kommunistischen Parteien in Europa, und die USA befürchteten sogar, dass die Kommunisten das Land übernehmen könnten. Die CIA organisierte den Widerstand. Die „Operation Gladio“ umfasste psychologische Kriegsführung, falsche Flaggen, die Diskreditierung linker Parteien und die Organisation paramilitärischer Formationen, die bereit waren, im Bedarfsfall gegen die Kommunisten einzugreifen. Über „Operation Gladio“ sprach 1990 der ehemalige italienische Ministerpräsidenten Giulio Andreotti.

Diese innenpolitischen Spaltungen spiegeln die allgemeine historische Ambivalenz Italiens in Bezug auf internationale Angelegenheiten wider. Italien ist ein Gründungsmitglied der NATO, und seine Institutionen und sein Establishment sind fest in den NATO-Konsens integriert. Die Haltung der Italiener gegenüber der NATO war jedoch oft zweideutig.

Die Regierung von Giorgia Meloni hat zwar in den letzten Jahren erklärt, fest auf der Seite der Ukraine zu stehen. Aber ihr Beitrag zur Militärhilfe war eher bescheiden. Laut dem vom Kieler Institut für Weltwirtschaft (IFW) erstellten Ukraine Support Tracker hat Italien der Ukraine Waffen im Wert von etwa 1,4 Milliarden geliefert. Im Vergleich dazu haben die Niederlande fast 6 Milliarden, Dänemark 7,5 Milliarden und Deutschland 12,6 Milliarden bereitgestellt.

Als Melonis Rechtskoalition im September 2022 gewählt wurde, befürchteten viele im italienischen politischen und medialen Establishment, dass sich Italien von der NATO und der EU abwenden und seine langjährigen internationalen Verpflichtungen in Frage stellen könnte. Melonis Partei lebte von einer europaskeptischen Rhetorik und nutzte die Enttäuschung über die EU-Politik, insbesondere im Bereich der Migration.

Nach ihrem Amtsantritt war Melonis Ansatz jedoch viel sanfter als erwartet. Sie bekräftigte Italiens unerschütterliches Bekenntnis zur NATO und zur EU und signalisierte damit sowohl dem nationalen als auch dem internationalen Publikum, dass Italien seinen Kurs nicht dramatisch ändern und ein berechenbarer und zuverlässiger Verbündeter sein würde. Dies beruhigte Italiens „Partner“ und verlieh ihrer Regierung mehr Stabilität.

Doch während andere europäische Staaten als Reaktion auf eine vermeintlich unmittelbare Bedrohung durch Russland auf eine rasche Aufrüstung drängen, bleibt Italiens Haltung skeptisch. Die EU-Pläne für Verteidigungsausgaben haben in Südeuropa, insbesondere in Italien und Spanien, heftige Gegenreaktionen ausgelöst. „ReArm Europe“ musste in Folge dieses Widerstandes in „Readiness 2030“ umbenannt werden. Für die Italiener ist das Schreckgespenst einer unkontrollierten Aufrüstung besorgniserregend, vor allem angesichts der prekären wirtschaftlichen Lage des Landes. Die Staatsverschuldung des Landes ist nach wie vor eine der höchsten in der Eurozone, und viele Italiener scheuen sich davor, wertvolle Ressourcen von inländischen Prioritäten wie Sozialfürsorge, Gesundheitswesen und wirtschaftlicher Erholung abzuziehen.

Bis vor kurzem neigten viele Italiener, insbesondere die jüngere Generation, dazu, den EU-Institutionen mehr Vertrauen zu schenken als ihrer eigenen nationalen Regierung. Die Italiener hassten Politik und Politiker, insbesondere ihre eigenen Politiker. Gleichzeitig fehlt aber auch der Appetit auf Aufrüstung. Die italienische Öffentlichkeit ist nach wie vor nicht davon überzeugt, dass eine militärische Eskalation zu einem sichereren Europa führen wird.

(Red.) Siehe zum Thema Aufrüstung und NATO auch den Aufruf der Schweizerischen Friedensbewegung, die Annäherung der Schweiz an die NATO endlich zu stoppen!