Ist Frieden zwischen Russland, der Ukraine und dem Westen überhaupt noch möglich?

(Red.) Wenn die großen deutschen und Schweizer Medien behaupten, der Angriff Russlands auf die Ukraine am 24. Februar 2022 sei „unprovoziert“ erfolgt, so ist das entweder die Folge von totaler Unwissenheit oder aber – und wahrscheinlicher – eine bewusste Lüge, um Russland als imperialistisch geführtes Land darstellen zu können. Und auch heute ist es wieder die Ukraine, die, vom Westen unterstützt, provoziert und provoziert. (cm)

Am 1. Juni griff die Ukraine überraschend Flugplätze in Russland an, Tausende von Kilometern von der Front entfernt, und zerstörte dabei mehrere russische Bomber. Am selben Tag führten Explosionen zur Entgleisung eines Zuges im Gebiet Brjansk. Bei dem Unfall kamen sieben Menschen, alle Zivilisten, ums Leben.

Für viele war diese Attacke eine brisante Eskalation im Konflikt zwischen Russland und der Ukraine und ein sehr riskantes Spiel. Die zerstörten oder beschädigten russischen Bomber, die Atomwaffen transportieren konnten, waren Teil des russischen Atomwaffen-Abschreckungssystems. Theoretisch könnte Russland gemäß seiner Atomdoktrin auf einen solchen Angriff mit dem Einsatz (taktischer?) Atomwaffen reagieren.

Im Westen aber wurde der ukrainische Angriff wegen seiner Kühnheit und Wirksamkeit gefeiert. Es fällt auf, dass der Angriff genau einen Tag vor dem zweiten diplomatischen Treffen zwischen der ukrainischen und der russischen Delegation am 2. Juni in Istanbul stattfand. Das Gespräch verlief, wie in diesen Umständen zu erwarten war, nicht sehr gut und dauerte weniger als eine Stunde. Ein Angriff wie der ukrainische war sicherlich kein gutes diplomatisches Signal. Die beiden Seiten trennten sich, ohne von ihren Positionen abzuweichen. Am nächsten Tag kehrte die Ukraine zu einer alten Obsession zurück und versuchte, auch die Krim-Brücke anzugreifen, allerdings ohne großen Erfolg.

Am 4. Juni 2025 äußerte Präsident Putin Zweifel an der Sinnhaftigkeit von Friedensgesprächen. Er bezeichnete die ukrainischen Angriffe als Terrorakte gegen Zivilisten und warf der ukrainischen Regierung vor, sich in eine terroristische Organisation zu verwandeln, unterstützt von westlichen Sponsoren. „Das derzeitige Regime in Kiew braucht überhaupt keinen Frieden“, sagte Putin bei einem Treffen mit hochrangigen Beamten. „Worüber soll man da reden? Wie können wir mit denen verhandeln, die auf Terror setzen?“. Im Laufe eines Telefongesprächs mit US-Präsident Donald Trump machte Putin klar, dass Russland auf die ukrainische Attacke reagieren muss. Auf welche Weise machte der russische Präsident nicht klar.

„Russland ist überzeugt, dass sich heute an der Macht in der Ukraine eine terroristische Gruppe befindet“, sagt der russische Politologe Sergej Markow in einem Gespräch mit Globalbridge. „Dieses Regime hat zehn Jahre gegen seine eigenen Bürger Terror verübt“.

„Diese Verhandlungen sehen aus wie eine Show für einen einzigen Zuschauer, Donald Trump“, fährt Sergej Markow fort.

„Was die Antwort Russlands betrifft, kann Russland doch nicht eine Atomwaffe benutzen. Und Selenskyj zu töten wäre auch sinnlos. Im Gegenteil, für Russland ist es gut, wenn Selenskyj an der Macht bleibt. Denn Trump kann Selenskyj nicht leiden. Und die große Mehrheit der ukrainischen Bevölkerung hasst mittlerweile Selenskyj“, so der russische Politologe.

Eskalation ohne Ende?

Gleichzeitig bestätigte der britische Verteidigungsminister John Healey die Lieferung von 100.000 Drohnen an die Ukraine, was eine erhebliche Steigerung der bisherigen Unterstützung darstellt. Diese Entwicklungen verdeutlichen die zunehmende Militarisierung des Konflikts und die wachsende Kluft zwischen den Konfliktparteien.

Im dominanten öffentlichen Diskurs in Europa scheint es nur ein einziges Hindernis für den Frieden in der Ukraine zu geben: Wladimir Putin. Der russische Präsident wird als getriebener Imperialist gezeichnet, der nichts anderes im Sinn hat, als die Ukraine zu zerstören, Land um Land zu erobern, Grenzen zu verschieben und weltweit Unruhe zu stiften.

Folgt man dieser Lesart, gibt es nur eine moralisch akzeptable Strategie: den „Zaren“ militärisch in die Knie zwingen. Ein Waffenstillstand ohne vorherige Niederlage Russlands würde als Kapitulation vor dem Bösen gelten. In manchen Kreisen träumt man offen davon, das russische Regime nicht nur zu stürzen, sondern das Land in ethnisch oder regional definierte Einzelteile zu zerlegen – unter dem Vorwand, damit seine Völker zu befreien.

Nach neuen Aussagen des brasilianischen Präsidenten Lula in einem Interview mit der französischen Zeitung Le Monde, war Trumps Vorgänger Joe Biden der Meinung, dass Russia delenda est, dass Russland zerstört sein müsse. Merkwürdigerweise hatten im Laufe der Jahre Falken auf beiden Seiten des Atlantiks gerade Biden oft beschuldigt, nicht genug für einen ukrainischen Sieg gemacht zu haben.

Trump hingegen hatte wiederholt versprochen, er könne den Krieg „innerhalb von 24 Stunden“ beenden – was zwar propagandistisch überzeichnet war, aber auf eine Neuausrichtung der amerikanischen Strategie hinauslief.

Für viele im Westen war aber jede Form von Dialog mit Russland inakzeptabel. Russland und die russische Gesellschaft wurden oft pauschal als zivilisatorisch rückständig eingestuft – unfähig zu vernünftigen Gesprächen, empfänglich nur für Sanktionen und Gewalt. Die einzige Sprache, so hieß es, die Russland verstehe, sei die der Waffen. (Auszeichnung durch die Red.)

Sobald es diplomatische Signale zwischen Moskau und Washington gegeben hat, meldeten sich immer dieselben Stimmen zu Wort. Sie warnen, mit kaum verhohlener moralischer Überlegenheit, vor einem neuen “München 1938”, vor „Appeasement“, vor einer Wiederholung der Geschichte.

Putin sei der neue Hitler, alle Autokraten agierten nach dem gleichen Schema, ein Einlenken werde nur künftige Aggressionen fördern – etwa gegen das Baltikum. Man zitiert gerne dänische, britische oder polnische Geheimdienstberichte, die jede Deeskalation als gefährlicher als Krieg deklarieren. Die Argumente dabei sind wirklich nicht besonders einfallsreich – aber sie werden mit erstaunlicher Ausdauer rezitiert und haben nicht wenigen Analysten und Kommentatoren eine langfristige Karriere und gut dotierte Posten eingebracht. (Auszeichnung durch die Red.)

Selbstverständlich trägt Russland Verantwortung für seinen (vom Westen provozierten! Red.) Einmarsch in die Ukraine im Februar 2022. Moskau hätte auch anders handeln können. Und doch war dieses Handeln aus russischer Sicht nicht irrational: Ein Nachbarstaat, der explizit über eine besonders aggressive Form antirussischen Nationalismus‘ seine Identität neu definierte und sich faktisch in das westliche Militärbündnis integrierte (siehe oben, Red.), wurde als existenzielle Bedrohung wahrgenommen.

Putin hatte diese rote Linie – eine Ukraine in der NATO-Erweiterung über Jahre hinweg deutlich benannt. Bereits 2007 erklärte Angela Merkel, dass eine NATO-Mitgliedschaft der Ukraine von Russland als Kriegserklärung gewertet würde. Auch der damalige US-Botschafter in Moskau, William Burns (unter Biden CIA-Chef), warnte laut Wikileaks-Dokumenten schon 2008 vor „gravierenden Folgen“ eines solchen Schritts.

Und dennoch entschied der Westen, alle Warnsignale komplett zu ignorieren. Die NATO verstand sich nie als Verhandlungspartner, sondern als Institution, deren Entscheidungen von niemandem diktiert werden müssen – auch um den Preis eines Großkriegs.

Heute heißt es: Russland verweigert den Frieden. Putin lehne jede Feuerpause ab. Dabei ist es keineswegs irrational, wenn Moskau skeptisch auf westliche Angebote reagiert, etwa auf die Idee einer 30-tägigen Waffenruhe – während die Ukraine sich in dieser Zeit mit westlicher Hilfe neu aufstellen und bewaffnen dürfte. (Man denke dabei z.B. an die Zeit der Absprachen Minks I und II, die nur zur Aufrüstung der Ukraine beschlossen wurden. Red.)

Natürlich ist dies aus humanitärer Sicht eine schreckliche Tragödie. Aber militärisch betrachtet wäre es töricht, Anderes zu erwarten. Das wissen auch die russischen Generäle. Viele westliche Kommentatoren scheinen hingegen weiterhin zu glauben, man könne Russland durch „moralische Überlegenheit“ zu Zugeständnissen bewegen.

Die Krim und andere Territorien als Tabuthema

Die ukrainische Regierung weigert sich – mit Rückendeckung aus Washington, London und Brüssel –, überhaupt über die Krim und andere Gebiete zu verhandeln. Dabei ist die Halbinsel seit 2014 de facto russisch kontrolliert. Die Bevölkerung auf der Krim hat seither kaum Neigung gezeigt, wieder Teil der Ukraine zu werden. In westlichen Medien wird dieser Aspekt aber meist ausgeblendet oder als Folge von Propaganda abgetan.

Auch bei anderen umkämpften Regionen – etwa Donezk und Luhansk – ist äußerst fraglich, wie realistisch eine vollständige Rückgewinnung ist. Für Russland ist nicht die Kontrolle jedes einzelnen Gebiets entscheidend, sondern die Gewährleistung, dass die Ukraine nicht zum militärischen Vorposten der NATO wird.

NATO – kein Naturrecht

Dabei ist es wichtig, einen Grundsatz festzuhalten: Der Beitritt zur NATO ist kein Naturrecht souveräner Staaten. Er ist ein geopolitischer Akt, der unweigerlich Machtverhältnisse verschiebt. Für Russland bedeutete eine NATO-Ukraine – wie einst Georgien – eine strategische Bedrohung. Das westliche Festhalten an „offenen Türen“ ignorierte bewusst die Sicherheitsbedenken Moskaus.

2021 versuchte Russland, mit den USA über Sicherheitsgarantien zu verhandeln. Das Angebot wurde ignoriert. In der Rückschau erscheint diese Ablehnung verhängnisvoll. Und im Frühjahr 2022 lagen in Istanbul konkrete Vorschläge für einen Friedensplan auf dem Tisch – ohne territoriale Vorbedingungen. Doch sowohl die ukrainische Regierung als auch westliche Berater glaubten damals, Russland militärisch schlagen zu können. Der Kreml werde bald fallen, die russische Armee sei inkompetent – so der Tenor.

Heute, nach drei Jahren Krieg und Hunderttausenden Toten, erscheint diese Hoffnung als Illusion. Wer den Frieden wirklich will, muss anerkennen: Man kann nicht ausschließlich Putin und einer vermeintlich ewig gleichbleibenden „bösen Natur“ des russischen Staates die Schuld dafür geben, dass diplomatische Bemühungen scheitern. Es reicht nicht, Moskau zur alleinigen Quelle allen Übels zu erklären – während man auf westlicher Seite keinerlei Bereitschaft zeigt, eigene Fehler oder strategische Fehleinschätzungen zu reflektieren. Wenn man heute erneut versucht, jede diplomatische Öffnung zu blockieren – natürlich stets im Namen hehrer Prinzipien wie Rechtsstaatlichkeit, Moral und der „regelbasierten Ordnung“ –, dann muss man sich darüber im Klaren sein, was das bedeutet: Eine politische Lösung wird so nicht nur vertagt, sondern aktiv verhindert. Die Perspektive auf Frieden wird nicht nur unrealistisch – sie wird systematisch zerstört. Wichtig ist vor allem, das zu begreifen. Denn wer sich weigert, die Realität anzuerkennen, der trägt selbst dazu bei, dass Frieden tatsächlich unmöglich wird, und ist dafür mitverantwortlich.

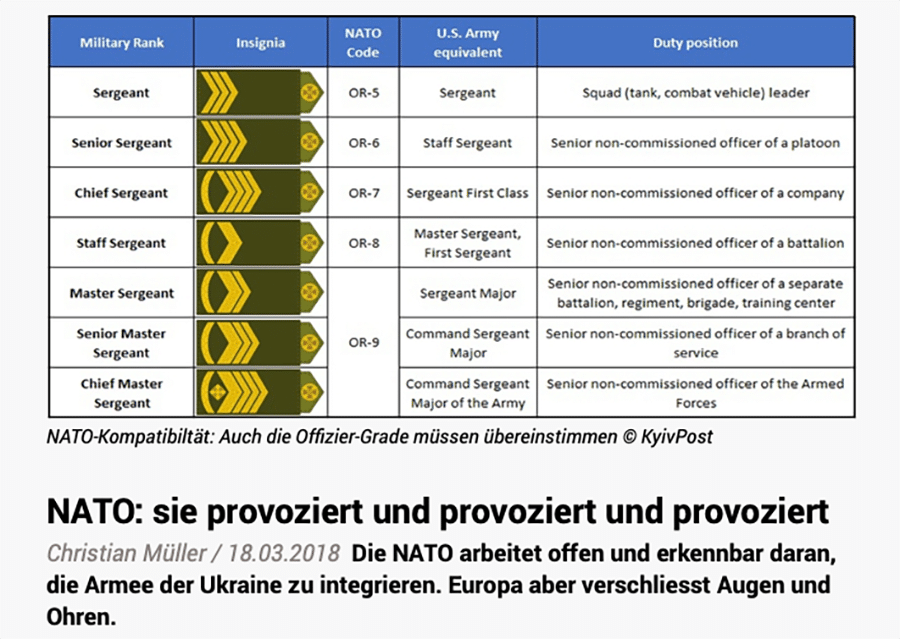

(Red.) Schon vier Jahre vor dem sogenannten Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine im Februar 2022 hat Christian Müller – im März 2018! – darauf aufmerksam gemacht, wie die NATO eng mit der ukrainischen Armee zusammenarbeitete und alles getan wurde, um die „Interoperability“ zu erreichen: hier nachzulesen.