Eine neue Phase der Weltpolitik

(Red.) Thomas Kaiser von der Zeitschrift «Zeitgeschehen im Fokus» hat aufgrund der sich mittlerweile schon fast im Tagesrhythmus verändernden geopolitischen Lage wieder ein Interview mit dem deutschen General a.D. Harald Kujat gemacht, das wir gerne hier abdrucken. Es wurde allerdings noch vor dem Eklat zwischen US-Präsident Donald Trump und dem – durch den Wegfall der ukrainischen Wahlen nicht mehr legitimierten – ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj gemacht. (cm)

«USA und Russland sind zu einem Neubeginn ihrer bilateralen Beziehungen entschlossen»

Zeitgeschehen im Fokus Wie bewerten Sie die aktuelle militärische Lage in der Ukraine?

General a. D. Harald Kujat Die russischen Streitkräfte sind seit Monaten auf dem Vormarsch, der von den ukrainischen Verteidigern nur noch verzögert wird, die langsam, aber stetig zurückweichen müssen. Russland nähert sich zusehends seinem Ziel, die vier annektierten Verwaltungsgebiete in der Ostukraine vollständig zu erobern. Trotz der Unterstützung des Westens mit erheblichen Finanzmitteln und mit immer leistungsfähigeren Waffensystemen ist die Situation der Ukraine kontinuierlich schlechter geworden. Ihre Streitkräfte sind in einer äusserst kritischen Lage. Die personellen Verluste sind hoch. Die Moral der Truppe ist auf einem Tiefpunkt. Die Zahl der fahnenflüchtigen und unerlaubt abwesenden Soldaten steigt dramatisch an. Und die Unterstützung der Bevölkerung schwindet. Wenn man die sich abzeichnende Niederlage abwenden will, dann muss es rechtzeitig vorher zu einem Waffenstillstand und zu Friedensverhandlungen kommen. Das ist auch das Ziel, das der amerikanische Präsident verfolgt.

ZiF: Können Sie den Trump-Friedensplan, soweit er bekannt ist, skizzieren? Sehen Sie in ihm eine echte Chance, den Krieg zu beenden und zu einem dauerhaften Frieden zu kommen, oder ist er ein Versailles 2.0?

Harald Kujat: Ich schätze die Chancen für die Beendigung des Krieges und für einen dauerhaften Frieden hoch ein. Beides steht in einem engen Zusammenhang mit dem Bemühen der USA und Russlands, die geopolitischen und wirtschaftlichen Beziehungen zu normalisieren und auszubauen. Mit dem Telefonat zwischen Trump und dem russischen Präsidenten Putin am 12. Februar, das Trump als «langes und hoch produktives Gespräch» und den Beginn von Verhandlungen bezeichnete, wurde die diplomatische Isolation Putins durch den Westen beendet und eine neue Phase der Weltpolitik eingeleitet. Dabei wurden ein baldiges persönliches Treffen und wechselseitige Besuche vereinbart. Eine Woche später kamen der amerikanische und der russische Außenminister in Riad zu einem ersten ausführlichen Gespräch über die Beendigung des Ukraine-Krieges zusammen, bei dem auch das Treffen Trumps mit Putin vorbereitet wurde, das noch im Februar in Riad stattfinden soll.

Einzelheiten seines Friedensplans hat Trump bisher nicht veröffentlicht. Aber es sind Elemente bekannt geworden, beispielsweise durch Vizepräsident Vance und den Sonderbeauftragten Kellogg. Dazu gehört, dass die Ukraine nicht NATO-Mitglied wird, sondern neutral bleibt und keine fremden Truppen auf ihrem Territorium stationiert werden. Die Ukraine soll wohl schon bald Mitglied der EU werden, und die Europäer sollen die Kosten für den Wiederaufbau tragen.

Was die von Russland besetzten Gebiete angeht, so bleiben diese unter russischer Kontrolle. Möglicherweise erhebt Russland auch Anspruch auf einen Teil der Region Charkow. Kiew soll jeden militärischen und diplomatischen Versuch aufgeben, die besetzten Gebiete zurückzugewinnen. Allerdings wird keine völkerrechtliche Anerkennung der russischen Annexion verlangt. Interessant ist auch, dass die Sanktionen gegen Russland nach Abschluss der Friedensverhandlungen gelockert und später ganz aufgehoben werden sollen.

ZiF: Wird das alles so umsetzbar sein?

Harald Kujat: Es gibt Punkte, die Probleme bereiten könnten. Zum Beispiel hat Russland zwar vier ukrainische Verwaltungsgebiete annektiert, diese aber noch nicht vollständig erobert. Wenn es also zu einem Waffenstillstand kommt, muss geregelt werden, ob die nicht von Russland besetzten Gebiete der vier Regionen ukrainisch bleiben oder sich die ukrainischen Truppen zurückziehen. Ein weiteres Problem ist, dass es eine demilitarisierte Zone entlang der aktuellen Frontlinie geben soll, in der ein militärisches Kontingent den Waffenstillstand überwacht. An diesem Kontingent sollen auf keinen Fall US-Soldaten beteiligt sein, vielmehr sollen das die Europäer übernehmen. Das würde bedeuten, dass zwar keine NATO-Truppen zwischen den Kriegsparteien stünden, aber gleichwohl Truppen aus NATO-Staaten. Ich sehe das kritisch. Denn durch einen menschlichen Fehler oder durch technisches Versagen könnte sich eine Eskalation entwickeln, die politisch nicht mehr beherrschbar ist und zu einer militärischen Auseinandersetzung führt, die allerdings keine Beistandsverpflichtung gemäss Artikel 5 des NATO-Vertrages auslösen würde. Schließlich werden jedoch beide Kriegsparteien entscheiden, welche Staaten Friedenstruppen stellen, und es ist fraglich, ob Russland Truppen aus NATO-Staaten akzeptiert. Ich halte eine UNO-Mission nach Artikel VII der UNO-Charta für eine effektivere und nicht kontroverse Alternative, wenn beispielsweise Staaten wie Brasilien, Ägypten, Indien und Japan Truppen stellen. Zumal die USA und Russland als ständige Mitglieder des UNO-Sicherheitsrates die politische Verantwortung für eine reibungslose Durchführung der Mission hätten.

An den Gesprächen der beiden Außenminister haben weder Vertreter der Ukraine noch der Europäer teilgenommen. Das ist nicht nur von Selenskyj, sondern auch von europäischen Politikern und den Medien kritisiert worden. Warum geht die Trump-Regierung so vor?

Von deutschen Politikern wurde deshalb sogar unterstellt, dass Trump einen Diktatfrieden beabsichtige. Es ist jedoch üblich, dass ein Vermittler zunächst mit den beiden Kontrahenten Einzelgespräche führt, um deren Verhandlungsposition zu erfahren und Kompromissmöglichkeiten auszuloten. Mit Vertretern der Ukraine und ihrem Präsidenten haben die Amerikaner schon vor einiger Zeit gesprochen. Mit Russland gab es das Telefongespräch der beiden Präsidenten. Nach Abschluss der bilateralen exploratorischen Gespräche werden sicherlich die eigentlichen Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland unter der Schirmherrschaft der USA geführt. Allerdings ist es durchaus möglich, dass ein trilaterales Treffen der drei Präsidenten vorgeschaltet wird, in dem die Eckpunkte einer Verhandlungslösung festgelegt werden, die dann von den beiden Verhandlungsdelegationen schlussverhandelt werden.

Der amerikanische Außenminister hat nach den Gesprächen in Riad angedeutet, dass die Europäer zu einem späteren Zeitpunkt hinzugezogen werden könnten. Vermutlich wird das der Fall sein, wenn es um die Beendigung der Sanktionen gegen Russland geht. Nach Abschluss der Friedensverhandlungen könnte eine internationale Konferenz stattfinden, an der europäische Staaten beziehungsweise die Europäische Union und hoffentlich auch China teilnehmen, die auf der Grundlage der erzielten Einigung der Kriegsgegner über das Verfahren für den Abbau der Sanktionen sowie möglicherweise über Sicherheitsgarantien für die Ukraine und den Wiederaufbau des Landes berät.

ZiF: Der ukrainische Präsident hat auf der Münchner Sicherheitskonferenz ziemlich deutlich zu erkennen gegeben, dass er mit dem amerikanischen Verhandlungsplan nicht einverstanden ist. Gefährdet seine Unzufriedenheit mit dessen wesentlichen Aspekten den Verhandlungserfolg?

Harald Kujat: Selenskyjs Äußerungen in München haben bei der amerikanischen Regierung sicherlich Besorgnis über seine Verhandlungsbereitschaft ausgelöst. Wahrscheinlich ist von Selenskyj auch größere Dankbarkeit für Trumps Bemühen erwartet worden, das Töten und die Zerstörung des Landes noch rechtzeitig zu beenden, bevor die Ukraine eine katastrophale militärische Niederlage erleidet. Denn Selenskyj erklärte, erst nach Abstimmung mit den USA über deren Friedensplan unter Beteiligung der Europäer könne man von einem Plan für die Verhandlungen sprechen. Er monierte die bilateralen amerikanisch-russischen Gespräche und drohte, einem hinter seinem Rücken erzielten Abkommen nicht zuzustimmen. Außerdem stellte er zugleich den Zugriff auf ukrainische Rohstoffe als Kompensation für die von den USA geleistete Unterstützung in Frage, weil das entsprechende Abkommen keine Sicherheitsgarantien für die Ukraine enthalte. Darüber hinaus hält er die amerikanische Forderung für übertrieben.

Es folgte ein heftiger Schlagaustausch zwischen Selenskyj und Trump. Trump bezeichnete Selenskyj als einen mässig erfolgreichen Komiker und als Diktator ohne Wahlen, der besser schnell handeln sollte, sonst werde er kein Land mehr haben. Selenskyj habe einen schrecklichen Job gemacht; sein Land sei zerrüttet, und Millionen seien unnötig gestorben. Mit der Bemerkung, Selenskyj habe einen Krieg zugelassen, den es nie hätte geben dürfen, gab er ihm eine Mitschuld an der Entstehung des Kriegs.

Selenskyj erwiderte, der US-Präsident verbreite russische Propaganda und lebe in einem Desinformationsraum. Er wünsche sich mehr Wahrheit. Zwar gab es auch in der Biden-Regierung Vorbehalte gegen Selenskyj, unter anderem, weil er Zusagen nicht einhielt und Zweifel an der sachgerechten Verwendung amerikanischer Unterstützungsgelder aufkamen. Aber die Schärfe, mit der Trump Selenskyj kritisiert, hat offenbar tiefer liegende Gründe.

ZiF: Auch einige europäische NATO-Staaten gehen offensichtlich auf Distanz zu Trumps Friedensbemühungen. Wo sehen Sie die Differenzen zwischen den Vorstellungen der Europäer und denjenigen der USA betreffend die Beendigung des Kriegs?

Harald Kujat: Der amerikanische Außenminister, Marco Rubio, sagte nach dem Gespräch mit seinem russischen Kollegen Lawrow, beide Seiten hätten sich darauf geeinigt, an einer Friedensregelung für die Ukraine zu arbeiten und «die unglaublichen Möglichkeiten zu erkunden, die es für eine Partnerschaft mit den Russen gibt, sowohl geopolitisch als auch wirtschaftlich.» Die USA und Russland sind eindeutig zu einem Neubeginn ihrer bilateralen Beziehungen entschlossen.

Am Tag nach den amerikanisch-russischen Gesprächen über ein Ende des Krieges haben die Staaten der Europäischen Union Entscheidungen zu seiner Fortsetzung getroffen. Es wurde ein neues Paket mit Sanktionen gegen Russland beschlossen, das am dritten Jahrestag des Kriegsbeginns in Kraft treten soll. Zugleich hat die EU-Außenbeauftragte eine neue Initiative zur militärischen Unterstützung der Ukraine angekündigt. Die EU-Mitgliedstaaten sollen 2025 1,5 Millionen Schuss Artilleriemunition, weitere Luftverteidigungssysteme, Raketen und Drohnen liefern sowie Heeresbrigaden ausbilden und ausrüsten. Deutlicher kann nicht bewiesen werden, dass der amerikanische und der europäische Zug in entgegengesetzte Richtungen fahren; der eine in Richtung Frieden, der andere in Richtung Fortsetzung des Krieges.

ZiF: Was gab es für Reaktionen darauf?

Harald Kujat: Die amerikanische Regierung wird heftig kritisiert, weil angeblich vieles daraufhin deutet, «dass Russland in den Verhandlungen all das bekommt, was es will». Deutsche „Militärexperten“ behaupten sogar, das Risiko eines weiteren Krieges in Europa sei gestiegen. Das Ziel Russlands sei „die Vernichtung der Ukraine“. Die Europäer müssten sich auf den Ernstfall vorbereiten, denn es drohe bald ein großer Krieg in Europa. Wird damit der amerikanische Präsident widerlegt? Auf die Frage: «Selenskyj sagte heute, dass Russland einen Krieg gegen die NATO führen wird, stimmen Sie dem zu?», antwortete Trump: «Ich stimme dem nicht zu, nicht einmal ein kleines bisschen.» Er kann sich auf die aktuelle Bedrohungsanalyse der sieben amerikanischen Nachrichtendienste stützen. Es ist nicht bekannt, wie die deutschen Experten zu ihrer Erkenntnis kommen.

ZiF: Welche Kritik am zukünftigen Verhältnis NATO-Ukraine gibt es?

Harald Kujat: Seriöse Kritik am amerikanischen Verhandlungsplan gibt es beispielsweise in der Frage, ob die Ukraine Mitglied der NATO werden soll. Auch die Abtretung ukrainischen Staatsgebiets an Russland wird von einigen europäischen Staaten abgelehnt. Scharf wurde von deutschen Politikern auch kritisiert, dass die USA (ukrainische) Positionen schon vor Beginn der Verhandlungen wie beispielsweise eine NATO-Mitgliedschaft der Ukraine aufgegeben hätten. Übrigens ist die ablehnende Haltung der USA nicht neu. Präsident Biden hat bereits am 4. Juni 2023 in einem Interview mit dem Time-Magazin erklärt, die Ukraine werde nicht Mitglied der NATO. Die USA würden ihre Beziehungen zur Ukraine wie zu anderen Staaten gestalten, denen sie Waffen liefern, damit sie sich verteidigen können. Und hinsichtlich der von Russland annektierten und besetzten Gebiete muss man realistischerweise konstatieren, dass eine Rückeroberung ausgeschlossen ist.

ZiF: Welche Reaktionen hat das Telefongespräch zwischen Trump und Putin ausgelöst?

Dass Trump sein Telefongespräch mit Putin als den Beginn von Verhandlungen bezeichnete, hat bei europäischen Politikern die Sorge ausgelöst, dass er über die Köpfe der Ukrainer hinweg verhandelt und Europa nicht beteiligt wird. Der ukrainische Präsident hat diesen Eindruck verstärkt, indem er forderte, nicht nur die Europäische Union, sondern der gesamte europäische Kontinent müsse an den Verhandlungen beteiligt werden. Darüber hinaus forderte er die Europäer auf, eine europäische Armee aufzustellen, damit „wir“ nicht von den Entscheidungen anderer abhängig seien.

Allerdings haben die Europäer selbst zu verantworten, dass sie in den Verhandlungen keine Rolle spielen. Seit Ausbruch des Krieges gab es weder von der Europäischen Kommission noch von einem Regierungschef eines großen europäischen Nationalstaats eine Initiative zur Beendigung des Krieges. Im Gegenteil wurde der ungarische EU-Ratspräsident Orbán im vergangenen Jahr für seinen Versuch, in Gesprächen in Kiew, Moskau, Peking und Washington für die Europäer einen Weg aus der Sackgasse zu suchen, geradezu maßlos kritisiert. So kann es nicht verwundern, wenn über die Köpfe der Europäer hinweg entschieden wird.

ZiF: Welche Bedeutung haben die Versprechungen von Pistorius und Starmer, dass die Ukraine auf alle Fälle NATO-Mitglied werden soll, und die Stellungnahme Trumps, dass die Ukraine niemals in die NATO aufgenommen wird.

Harald Kujat: Mich hat überrascht, dass europäischen Politikern nicht bekannt ist, dass die amerikanische Regierung nicht bereit ist, die Ukraine in die NATO aufzunehmen, und dies auch Bestandteil des Verhandlungsplans über ein Ende des Ukraine-Krieges ist. Möglicherweise sind sie wie der ukrainische Präsident der Meinung, eine NATO-Mitgliedschaft würde der Ukraine größere Sicherheit gegen einen Angriff Russlands geben als Sicherheitsgarantien einzelner Staaten. Sie beziehen sich auf die letzten beiden NATO-Gipfel-Communiqués. Die Formulierung, die Mitgliedsstaaten würden die Ukraine auf ihrem irreversiblen Weg zu einer vollen euroatlantischen Integration einschließlich NATO-Mitgliedschaft unterstützen, ist jedoch keine Zusage des NATO-Beitritts. Zumal ausdrücklich betont wurde, die NATO werde dann in der Lage sein, eine Einladung auszusprechen, wenn alle Alliierten zustimmen und alle Bedingungen erfüllt sind. Ob und wann beide Voraussetzungen erfüllt werden, ist völlig offen.

Der Beitritt eines Landes zum Bündnis ist in Artikel 10 des NATO-Vertrags geregelt. Communiqués von NATO-Gipfeltreffen sind Mitteilungen über die wesentlichen Inhalte der Sitzungen und ersetzen nicht die bindende vertragliche Regelung. Es ist ein Missverständnis, zu meinen, der Sinn dieser Regelung sei, Staaten in die NATO aufzunehmen, um ihnen kollektive Sicherheit zu geben. Vielmehr sollen neue Mitglieder einen Beitrag zur Sicherheit aller Mitgliedsstaaten leisten und so die Sicherheit aller erhöhen. Im Fall der Ukraine wäre das Gegenteil der Fall, denn das Bündnis würde das Risiko eines Krieges mit Russland importieren. Insofern wäre eine NATO-Mitgliedschaft eine Unsicherheitsgarantie für alle NATO-Mitgliedsstaaten einschließlich der Ukraine. Hinzu kommt, dass jeder neue Mitgliedsstaat durch alle bisherigen Mitglieder im Konsens zum Beitritt eingeladen werden muss. Dieser Konsens besteht nicht und wird auch in der vorhersehbaren Zukunft nicht entstehen.

ZiF: Die auf der Münchner Sicherheitskonferenz deutlich gewordenen gravierenden Meinungsverschiedenheiten zwischen den USA und den Europäern haben weiter an Schärfe zugenommen. Wie sehen Sie aufgrund der unterschiedlichen Positionen die Zukunft der NATO?

Harald Kujat: Deutsche Medien sehen bereits «das Ende der transatlantischen Freundschaft» und behaupten, «Trump zertrümmert das atlantische Bündnis». Das ist eine bewusste Dramatisierung der Lage. Aber angesichts der unterschiedlichen Auffassungen über die „richtige“ Ukraine-Politik und die militärischen Pläne Russlands, wie überhaupt der Tatsache, dass die Trump-Regierung weder daran interessiert war, ihren Friedensplan mit den europäischen Verbündeten abzustimmen, noch bereit ist, ihnen eine maßgebliche Rolle bei den Verhandlungen zu gewähren, sind doch erste Anzeichen einer sich anbahnenden Krise der Allianz. Hinzu kommt Trumps Forderung, die Europäer müssten künftig mehr für ihre Sicherheit tun und deshalb die Verteidigungsaufwendungen auf fünf Prozent des BIP anheben.

Der amerikanische Präsident hat in der Tat den Beitrag der USA zur kollektiven Verteidigung in Frage gestellt. Vieles deutet daraufhin, dass Trump eine Politik des Disengagements gegenüber den europäischen NATO-Verbündeten verfolgt. Das würde auch seine offenkundige Bereitschaft erklären, das von Russland bereits seit Mitte der neunziger Jahre verfolgte Ziel einer strategischen Pufferzone, eines „Cordon sanitaire“, gegenüber der NATO zu akzeptieren.

Die europäischen NATO-Staaten und die Europäische Union stehen vor erheblichen Herausforderungen. Europa müsste nicht nur in den wesentlichen Politikbereichen eigenständiger werden, sondern auch im Verhältnis zu Russland und China einen „modus vivendi“ finden. Oder mit anderen Worten: den Mut und die Kraft zu politischer, wirtschaftlicher, technologischer und nicht zuletzt militärischer Selbstbehauptung aufzubringen. Die NATO wäre gut beraten, auf dem europäischen Kontinent ein Gleichgewicht der militärischen Kräfte herzustellen, das für einen tragfähigen Frieden durch politische Massnahmen wie Abrüstung, Rüstungskontrolle, vertrauensbildende Massnahmen sowie Dialog und wirtschaftliche Zusammenarbeit stabilisiert werden müsste.

ZiF: Welche Rolle spielt China in der aktuellen Lage?

Harald Kujat: China spielt seit Beginn des Krieges eine nicht unerhebliche Rolle, auch wenn sich Peking aus den Schlagzeilen weitgehend heraushält. China hat bereits einen Vorschlag für eine friedliche Regelung des Ukraine-Kriegs und zusammen mit Brasilien einen konkreten Sechs-Punkte-Plan für ein Kriegsende vorgelegt. Insofern wäre es von großem Vorteil, wenn Trump in seinen Bemühungen für einen Frieden in der Ukraine den Schulterschluss mit China suchte. Hinzu kommt, dass Trump unbedingt einen neuen Vertrag über interkontinentalstrategische Nuklearsysteme, das «New START»-Abkommen, mit Russland verhandeln will. Dabei will er auch China mit einbeziehen. Das alte Abkommen wäre am 5. Februar 2021 ausgelaufen, aber es enthielt die Möglichkeit einer Verlängerung um fünf Jahre, was denn auch geschehen ist. Doch am 5. Februar 2026 läuft der Vertrag aus, wenn er nicht neu verhandelt wird.

Wenn China bei der Friedensregelung mit einbezogen würde, könnte das Land mit seiner enormen Wirtschaftskraft einen großen Beitrag für den Wiederaufbau der Ukraine leisten. Und nicht zuletzt wird durch eine Beteiligung Chinas die gefundene Lösung von den Russen sicherlich nicht in Frage gestellt.

ZiF: Steht hinter Trumps Bemühen, den Krieg in der Ukraine zu beenden und auf Russlands Sicherheitsbedürfnis einzugehen, ein geostrategisches Ziel? Will Trump die Friedensordnung von 1945 auflösen und eine neue schaffen?

Harald Kujat: In ersten Reaktionen hiess es, Trump und sein Vize würden die Nachkriegsordnung sprengen. Die europäische Nachkriegsordnung endete bereits mit der Implosion der Sowjetunion und der Auflösung des Warschauer Pakts sowie der Wiedervereinigung Deutschlands. Mit der Charta von Paris hätte 1990 eine neue Sicherheits- und Friedensordnung geschaffen werden können. Diese Chance wurde jedoch vertan. Es folgten zwei Jahrzehnte des Wandels, zunächst geprägt von der politischen und militärischen Annäherung Russlands und der NATO, gefolgt von zunehmenden Spannungen der beiden grossen Mächte, die sich an der Frage entzündeten, ob die Ukraine ein Vorposten der NATO gegenüber Russland oder eine von beiden Seiten akzeptierte Pufferzone wird.

ZiF: Wie steht Trump zur Idee der Pufferzone?

Harald Kujat: Er ist offenbar bereit, eine Pufferzone wegen seiner Überzeugung zu akzeptieren, dass das Ende des Ukraine-Krieges Voraussetzung für das Entstehen eines europäischen Stabilitätsraumes ist, in dem eine neue europäische Sicherheits- und Friedensordnung geschaffen werden kann. Trump denkt offenbar in geopolitischen Hemisphären, was auch seine Ansprüche an Grönland, Kanada und den Panamakanal erklären würde.

Wie schon die vorigen amerikanischen Regierungen sieht Trump in China die größte Herausforderung für die amerikanische Weltmachtstellung. Deshalb wird er voraussichtlich neben der partnerschaftlichen Verbindung und wirtschaftlichen Zusammenarbeit mit Russland versuchen, die geostrategische Rivalität mit China zu entspannen. Die Taiwanfrage könnte durch die Wiederbelebung des Taiwan Relations Act von 1979 und die Rückkehr zur Ambiguität bezüglich des Einsatzes amerikanischer Streitkräfte zur Verteidigung Taiwans entschärft werden. Zudem wird sich Trump wie bereits 2020 bemühen, China in die New START-Verhandlungen mit Russland einzubinden, um deren nuklearstrategische Rüstung zu begrenzen. Erste Anzeichen aus China sind jedenfalls nicht grundsätzlich negativ.

Die Beendigung des Ukraine-Krieges ist somit nicht ein Ziel an sich, sondern schafft die Voraussetzungen für den Beginn des amerikanischen Disengagements aus Europa und der Reduzierung der US-Verpflichtungen gegenüber den NATO-Verbündeten. Zugleich erhält die amerikanissche Regierung größere Flexibilität für ihre China-Politik. Es sind von Trump sicherlich noch weitere Vorstösse zu erwarten, die die europäische Sicherheitsarchitektur stabilisieren sollen. Er könnte beispielsweise mit Russland vereinbaren, dass es seine Streitkräfte aus Weißrussland im Gegenzug zum Abzug amerikanischer Verbände aus Europa abzieht. Russland betrachtet das NATO-Ballistic Missile Defence System in Polen und Rumänien als Gefährdung des nuklearstrategischen Gleichgewichts. Gleiches gilt für die geplante Stationierung amerikanischer Mittelstrecken-Systeme in Deutschland. Deshalb könnte der Abzug der russischen Iskander-Systeme aus der Kaliningrader Exklave mit dem Verzicht auf die Stationierung amerikanischer Mittelstrecken-Systeme in Deutschland sowie einer Modifizierung des Ballistischen Raketenabwehrsystems der NATO gekoppelt werden. Bereits diese wenigen Maßnahmen würden eine Phase der Entspannung zwischen den beiden Grossmächten mit dem Abschluss weiterer Rüstungskontroll-Verträge und vertrauensbildender Maßnahmen einleiten und dazu beitragen, den Weg zu einer europäischen Sicherheits- und Friedensordnung zu ebnen.

ZiF: Herr General Kujat, vielen Dank für das Gespräch.

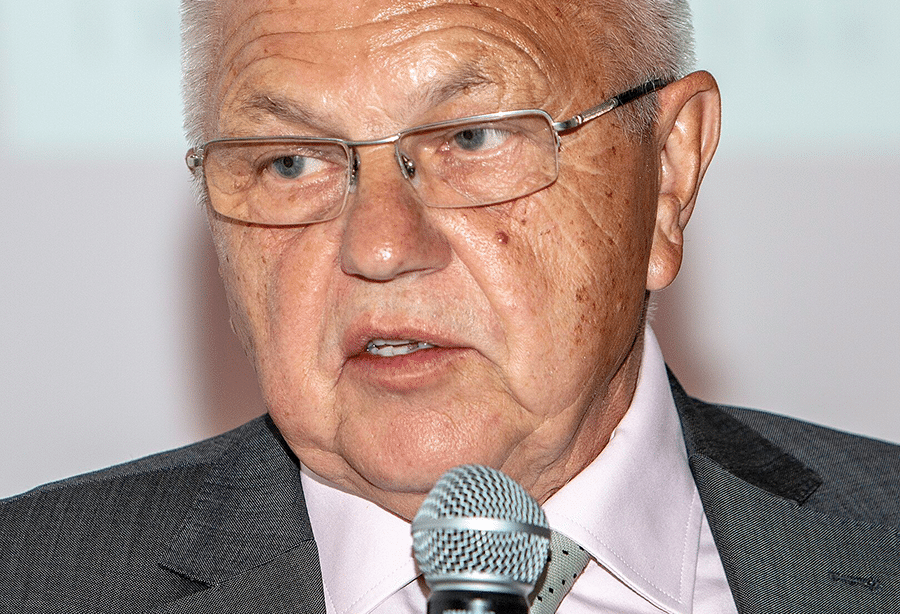

Zum Autor General a. D. Harald Kujat, geboren am 1. März 1942, war unter anderem Generalinspekteur der Bundeswehr und als Vorsitzender des NATO-Militärausschusses höchster Militär der NATO. Zugleich amtete er als Vorsitzender des NATO-Russland-Rats sowie des Euro-Atlantischen-Partnerschaftsrates der Generalstabschefs.