Der Krieg und seine Lieder

Zarah Leander sang 1942 «Ich weiss, es wird einmal ein Wunder geschehn». Das Lied faszinierte Millionen von Deutschen, die glauben wollten, es werde «alles noch gut». Der 8. Mai 1945 war das Ende des Wunderglaubens. Die heutigen Gedenkfeiern stehen unter dem Zeichen eines eigenartigen Verlustes von Erinnerung. Das offizielle Deutschland forciert eine drakonische Aufrüstung und palavert über einen neuen Krieg gegen Russland.

Von Balzac ist das Bonmot überliefert, Romane seien «die private Geschichte der Nationen», und von dem Soziologen Klaus Theweleit stammt der Satz «Schallplatten sind Speicher der Geschichte».

Dass die Werke der Kulturschaffenden den «Zeitgeist» reflektieren, also die Vorstellungen, die sich eine Mehrheit der Menschen von ihrem Verhältnis zur Natur und ihrem Verhältnis untereinander machen, ist evident. Wohl selten ist das so einleuchtend von der historischen und soziologischen Forschung gezeigt worden wie an den Liedern der schwedischen Schauspielerin Zarah Leander, die im «tausendjährigen Reich» Karriere machte.

Der von der UFA, der Filmindustrie des nationalsozialistischen Staates, 1942 produzierte Herz-Schmerz-Streifen «Die grosse Liebe» ist längst vergessen. Geblieben ist das Lied, dass die Filmdiva sang, wo es im Refrain heisst:

Ich weiß, es wird einmal ein Wunder gescheh’n

Und dann werden tausend Märchen wahr.

Ich weiß, so schnell kann keine Liebe vergeh’n

Die so groß ist und so wunderbar.

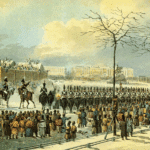

Es geht vordergründig um eine Lovestory, aber es ist wohl kaum Zufall, dass dieses Lied in der Endzeit des Hitler-Regimes zum Gassenhauer wurde. Deutschland hoffte auf ein Wunder. Das herbeigesungene und ersehnte Wunder war wohl nichts anderes als ein sublimierter, teils unbewusster Code für Hitlers «Wunderwaffe V2», eine Rakete, die eine Wende in einem Krieg bringen sollte, der bereits verloren war. Zu der Zeit, als die Film-Romanze in die deutschen Kinos kam, wurde im Kessel von Stalingrad die gesamte 6. Armee der deutschen Wehrmacht von der Roten Armee vernichtet. Rund 300tausend Soldaten sollten dort auf Befehl Hitlers und der Obersten Armeeführung «bis zum letzten Mann» weiterkämpfen.

«Es geht alles vorüber, es geht alles vorbei», sang Zarah Leander im selben Film, «und auf jeden Dezember, folgt auch wieder ein Mai.» Doch der Mai 1943 war ein bitterer Frühling. Mehr als hunderttausend Wehrmachtsangehörige waren in sowjetische Gefangenschaft gegangen. Etwa 147’000 Leichen toter Wehrmachtssoldaten wurden von der Roten Armee in Stalingrad aufgefunden und so gut es ging bestattet. Einzelteile von Körpern, die vom Artilleriefeuer oder vom Tierfrass unter dem Schnee zurückblieben, sind in dieser Statistik wohl kaum enthalten.

Selbstverständlich sind ein Schauspieler oder eine Sängerin in ihrem Agieren nicht «sie selbst», sondern sie stellen eine Rolle auf einer Bühne oder einem Filmset dar. Von Interesse scheint mir weniger ein moralisches Urteil über die talentierte Schauspielerin Zarah Leander, sondern das Phänomen der massenhaften Begeisterung, die ihre Lieder in breiten Kreisen der deutschen Bevölkerung auslösten.

Der Sozialwissenschafter Stephan Marks hat ehemalige Wehrmachts-Offiziere und Hitler-Anhängerinnen befragt, warum sie Hitler folgten. Die Aussagen dieser Menschen zeigen auf frappierende Weise, wie stark sie durch Gesang, nächtliche Fackelzüge und das Wir-Gefühl der Massenveranstaltungen in einen Bann gezogen wurden. Marks zentrale These: Der Nationalsozialismus zielte nicht darauf ab, die Menschen intellektuell zu überzeugen, sondern sie emotional einzubinden. Er war mehr auf Gefühle und Glauben aufgebaut als auf Wissen. Marks: «Durch ihre Beteiligung am Dritten Reich wurde das Loch in ihrem Selbstwertgefühl wie mit einer Plombe gestopft.» Der Nationalsozialismus vermochte die narzistische Bedürftigkeit seiner Anhänger, ihre Schamgefühle, ihre frühkindlichen, regressiven Erlösungsphantasien für seine Zwecke zu nutzen.

Musik hat die Fähigkeit, Menschen zutiefst zu berühren. Die Seele hänge am Ohr, konstatiert der Musikjournalist Wolf Kampmann in seiner Studie über den deutschen Schlager und seine politischen Hintergründe. Ein Schlager kann Trost und Heilmittel der Seele sein, er kann aber auch politische Anästhesie und Blendung sein. Der Film-Schlager «Das kann doch einen Seemann nicht erschüttern» wurde zum geflügelten Wort für den Willen zum Durchhalten. Kampmann: «Der Film lief am 1. August 1939 an. Exakt einen Monat später überfiel Deutschland Polen.»

Meine deutsche Mutter hatte Schallplatten von Zarah Leander. Mein deutscher Vater hatte – seiner Darstellung zufolge – in dem U-Boot, in dem er fuhr, «nichts gewusst von Auschwitz». Nach dem Krieg arbeitete ganz Deutschland an seiner Erinnerungs-Dramaturgie. Jeder auf seine Weise.

Künstlerisches Schaffen soll – einer oft zitierten Definition zufolge – sich nicht vereinnahmen lassen von politischer Macht oder Wegweisern des Zeitgeistes. Kunst könnte und sollte ganz im Gegenteil die Macht in Frage stellen. Sie sollte ein Freiraum sein, Ideologie blosszustellen und zu bekämpfen. Aber diejenigen, die den Mut zum Widerspruch haben, sind oft eine winzige Minderheit.

Boris Vians Anti-Kriegslied «Le Déserteur» ging in den sechziger Jahren um die Welt. Es handelt von einem, der sich nicht für den Krieg rekrutieren lässt, weil er «nicht auf der Welt ist, um arme Leute umzubringen». Die Ausstrahlung des Chansons im Radio blieb bis zum Ende des Algerienkrieges 1962 in Frankreich verboten. Kein Wunder, transportiert der Text doch einen Widerspruchsgeist, der den militärisch-industriellen Rüstungsrausch des erwachenden Kalten Krieges behinderte. Die USA hatten im Pazifik ihre ersten Atombomben über japanischen Grossstädten gezündet, und da kam nun einer und forderte die Mächtigen auf, selber an die Front zu gehen, statt kleine Leute sterben zu lassen.

S’il faut donner son sang

Allez donner le vôtre

Vous êtes bon apôtre

Monsieur le Président.

Si vous me poursuivez

Prévenez vos gendarmes

Que je n’aurai pas d’armes

Et qu’ils pourront tirer

Mein Grossvater Wilhelm Verhagen wurde 1914 als Bauernjunge von der Mosel in tagelanger Cargo-Fracht nach Frankreich an die Front bei Sedan gefahren und bekam, kaum dort angekommen, eine Maschinengewehrsalve ins Bein hinein und durch eine Niere wieder hinaus. Er wusste nichts von Weltpolitik, aber er hatte wohl gehört, dass es in Berlin einen Kaiser Wilhelm gab, für dessen Vorstellung von Ehre und Vaterland er sich zum Krüppel schiessen lassen musste. Er hinkte den Rest seines Lebens am Stock und konnte nie mehr in seinem Rebberg arbeiten.

Stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin, lautete eine Parole der Friedensbewegung in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Boris Vians «Monsieur le Président» war für mich als junger Mann Leuchtfeuer und Orientierung. Das Lied blieb für immer eingebrannt auf der zerebralen Festplatte, die gleichsam das kulturelle Navigationssystem unserer Reise durchs Leben ist. In diesem Sinn ist jeder und jede von uns ein beschriebenes Blatt. Der Argentinier José Luis Borges sagte einmal, wir seien nichts anderes als «die Bücher, die uns besser gemacht haben».

Falls wir, so wäre hinzuzufügen, im Zeitalter der unaufhörlichen Kriegsbilder, die als 120-Sekunden-News über die Bildschirme flimmern, noch Zeit zum Lesen und Erinnern der Vergangenheit haben. Wer die Geschichte nicht wahrnehmen will, wer Teile von ihr «canceln» will, der ist blind für das Verstehen der Gegenwart. Er wird die gleichen Fehler stets von neuem machen.

So wird in Deutschland im Zusammenhang mit den Gedenkfeiern zum Ende des Zweiten Weltkrieges vom «Tag der Befreiung» geredet. Nicht der Kapitulation wird gedacht, sondern der Befreiung. Wobei schon dieses Wording eine Geschichtsfälschung enthält, die nahelegt, die Nationalsozialisten seien eine Besatzungsmacht gewesen, von der man das deutsche Volk habe befreien müssen. Vertreter aus Russland und Belarus werden zu den Feiern am 8. Mai nicht anwesend sein. Sie wurden nicht eingeladen.

Geschichte ist, was geschehen ist. Wer nie wissen wollte, was sich ab 1918 nach den Verhandlungen von Brest-Litowsk in der Ukraine zugetragen hat, wer nie etwas wissen wollte von der ukrainischen Waffen-SS-Division, die mit Hitler gegen «die Russen» kämpfte, der wird weiterhin behaupten, der Krieg in der Ukraine habe im Februar 2022 begonnen. Tis the times plague when madmen lead the blind, heisst es bei Shakespeare im King Lear.

Der britische Philosoph und Mathematiker Bertrand Russell schrieb in seinen Memoiren, es habe ihn mit Entsetzen erfüllt zu sehen, dass 1914 «die Vorfreude auf das Grauen (des kommenden Krieges, Red.) für etwa neunzig Prozent der Bevölkerung reizvoll war». Russell argumentiert:

«Wenn ein Krieg dazu beitragen kann, mehr Leid zu verhindern als er unvermeidbar erzeugt, ist es notwendig ihn zu führen. Das ist aber so gut wie nie der Fall. Kriege werden nicht geführt, um Leid zu vermeiden, sondern so gut wie immer um irgendwelcher hohler Ideale willen. Sie erzeugen massloses Elend, das es ohne sie nicht gäbe. Also sind Kriege, auch Kriege für eine angeblich gute Sache, zu verurteilen.»

George Brassens sang einmal in einem seiner Chansons, für Ideen zu sterben sei eine tolle Idee, man habe ihn aber fast totgeschlagen, weil er diese Idee nicht gut fand. Wieviele sinnlose Kriege sind von Vietnam bis Afghanistan mit den Parolen geführt worden, die Russell «hohle Ideale» nannte? Wieviele Saddam Husseins und Muammar Gaddafis mussten für «freedom and democracy» beseitigt werden, damit die Welt «a better place» werde? Wieviele Millionen irakischer, libyscher oder syrischer Männer, Frauen und Kinder mussten unter den Bomben sterben, weil die Guten behaupteten, sie müssten Krieg gegen die Bösen führen, die ihre «demokratischen Werte» bedrohten?

Die Sprachhülsen kaschieren stets die wahren Werte, und die heissen: Oel, Gas, seltene Erden, Kontrolle von Pipelines, Handelsrouten und strategischen Stützpunkten. Regelbasierte Weltordnung heisst: Der Dollar ist das Geld, das die Welt regiert, und so soll es bleiben. Die Saddam Husseins und Muammar Gaddafis, die es wagen, ihre Rohstoffe nicht in Dollar zu verkaufen, werden beseitigt, Präsident Trump hat bereits angekündigt, dass er die BRICS-Staaten mit Zöllen in Höhe von 100 Prozent bestrafen wird, wenn sie Währungen einführen wollen, die die Weltherrschaft des Dollar unterlaufen.

Der Krieg gegen Russland ist seit 1914 nie zuende gegangen. Im Gegenteil: Er hat im sogenannten Kalten Krieg Metastasen in vielen Köpfen gebildet. Ein neuer deutscher Außenminister erklärt, Russland werde für die Deutschen «immer ein Feind bleiben», ein Satz, der ins Religiöse abdriftet. Und in einem Kommentar im Spiegel war zu lesen, die «sagenhafte Knalltüte» Mahatma Gandhi sei in die Kategorie der «Lumpenpazifisten» einzuordnen.

Erich Kästner verfasste 1932 ein Gedicht, das man heute auf alle Mauern schreiben sollte. Dort heisst es, dass die Bauern auf den Feldern von Verdun dauernd Helme und Schädel, Schenkel und Schuhe fänden. Der letzte Vers lautet:

«Auf den Schlachtfeldern von Verdun, wachsen Leichen als Vermächtnis. Täglich sagt der Chor der Toten: Habt ein besseres Gedächtnis».

.