Essay | Der Abend, an dem der Wolf die Zähne niederlegte

Es gibt Tage, an denen die Welt draußen tobt, während drinnen ein Raum entsteht, in dem man sich wieder als Mensch spürt. Der Vortrag von Eugen Drewermann in Höhr-Grenzhausen war ein solcher Raum. Kein politisches Spektakel, auch kein Programm, eher eine Begegnung, die mehr über unsere Zeit erzählte als viele Debatten: über Angst, Gewalt, Mut – und über das stille Beharren auf Frieden.

Für jene, die Sabiene Jahn lieber hören als lesen, hier anklicken.

Es beginnt mit einer Stille, die keine ist. Hundert, vielleicht weit über hundert Menschen sitzen an diesem Abend in der „Zweiten Heimat“ in Höhr-Grenzhausen. Einige lehnen sich in die Stühle zurück, andere rücken Jacken zurecht, manche sehen sich suchend um, als erwarte der Raum selbst eine Antwort, die sie selbst nicht auszusprechen wissen. Draußen herrscht die gewohnte Lautstärke unserer Gegenwart: Schlagzeilen, Eilmeldungen, geopolitische Prognosen, politische Erschöpfung, ein Land in dauerndem Alarmmodus. Drinnen wirkt es, als hätten die Menschen die Tür geschlossen, um für einen Moment dem Dröhnen zu entkommen. Und dann tritt Eugen Drewermann nach vorne – langsam, ohne Pathos, ohne Anspruch auf Wichtigkeit, und doch mit einer inneren Selbstverständlichkeit, die den Raum sofort ausrichtet. Er steht dort wie jemand, der weiß, dass Worte heilen können, wenn man sie nicht wie Waffen gebraucht.

Bevor er den ersten Satz spricht, hat der Saal bereits verstanden, dies wird kein üblicher Abend. Es wird ein Abend, an dem man vielleicht zum ersten Mal seit langem wieder hört, was in einem selbst schon lange spricht. Drewermann beginnt mit einer Geschichte, die so alt ist wie das Christentum und doch im Kern so zeitlos wie die Angst. Die Legende vom Wolf von Gubbio (Italien), jenem ausgehungerten Tier, das Schafe riss, Menschen bedrohte und die Dorfbewohner in Schrecken hielt. Franz von Assisi ging ihm barfuß entgegen und wollte dem Tier nur sagen, ich sehe deine Not. Und weil der Wolf begriff, dass er nicht bekämpft wurde, weil er verstanden wurde, legte er seine Zähne nieder. Dieses Bild bleibt den ganzen Abend im Raum stehen wie ein stiller Begleiter. Der Wolf, der zur Ruhe kommt, wenn man seine Angst erkennt.

Dann folgen die Bilder, die Drewermann in seiner unverwechselbaren Weise ineinander webt. Die Anekdoten, die er erzählt, wirken wie Fäden eines einzigen großen Gewebes. Er spricht von Hiroshima und Nagasaki, von den verbrannten Schatten, die an den Mauern blieben wie stumme Anklagen. Er spricht von Franz von Assisi, der die Aussätzigen berührte, die man damals „Unberührbare“ nannte. Und er spricht von Tolstoi, der seinen Adelstitel ablegte wie eine zu schwere Rüstung, um endlich frei zu sein von einer Welt, die ihn zu etwas machen wollte, was er nicht war. Dostojewski taucht auf, wie ein dunkler, flackernder Stern, der uns daran erinnert, dass keine Seele nur das ist, was sie tut. Jeder Mensch trägt das, was er hätte sein können, in sich wie ein zweites Gesicht.

Zwischendurch zieht er eine kurze, unerbittliche Linie durch die Menschheitsgeschichte, vom Faustkeil zum Speer, vom Bogen zur Kanone, von der Atombombe zur Wasserstoffbombe und weiter zu Drohnen und Algorithmen, die aus sicherer Entfernung töten. Wir seien, sagt er, die einzige Spezies auf diesem Planeten, die gelernt habe, das Töten selbst als Antwort auf die eigene Angst zu begreifen. Alles andere sei nur Variationsmaterial dieses einen Irrtums.

Wenn er von der Gegenwart spricht, spart er die politische Landkarte nicht aus. Die Eskalationen in der Ukraine, in Gaza, die immer neuen Rüstungspakete, die NATO, die sich seit 1989 Schritt für Schritt nach Osten schiebt, gebrochene Zusagen und vertane Friedenschancen. Er erinnert an Gorbatschows Angebot eines entmilitarisierten Europas, an Verträge, die zu Aufrüstungsplänen wurden, und an eine westliche Politik, die Frieden weniger zu fürchten scheint als den Verlust ihrer Vorherrschaft. Man versteht, worauf er hinauswill. Aufrüstung ist keine Sicherheit. Sie ist Angst in Stahl gegossen. Der Saal lauscht, als habe jeder im Raum heimlich gehofft, dass dieser Abend über jedes analytische Wort hinaus etwas berührt, das mit der Würde des Menschen zu tun hat. Man spürt im Saal auch, niemand will diese Bilder „hören“ und doch sind sie notwendig. Drewermann bleibt nicht beim Grauen stehen, er führt zum Preis der Menschlichkeit. Er erzählt davon, wie schwer es ist, ein Mensch zu bleiben in einer Welt, die ständig von uns verlangt, eine Seite zu wählen.

Der zweite Teil des Abends – die Diskussion – ist unmittelbarer, fast schon roh in ihrer Ehrlichkeit. Fragen steigen auf wie Rauchfäden aus einer brennenden Erfahrung. Ein Gast fragt, was ein moralisches Fundament sei in einer Zeit, in der jedes Wort „relativ“ genannt wird. Ein Mann erzählt von seiner Hilflosigkeit gegenüber einem Staat, der immer neue Feinde erfindet, damit man nicht merkt, wie verängstigt man selbst gemacht wurde. Drewermann antwortet langsam, mit dieser Mischung aus seelsorgerischer Zärtlichkeit und analytischer Schärfe, die ihn auszeichnet. Er spricht über den Staat, der sich wie ein übergroßer Wolf gebärdet, um die kleineren Wölfe der Gesellschaft zu bändigen – und doch selbst aus Angst handelt. „Politik“, sagt er, „ist die säkulare Form der Gottesvorstellung geworden.“ Die Menschen glauben nicht mehr an Gott, aber sie glauben an den Staat. Und dieser Glaube sei gefährlicher als jeder Aberglaube, denn er nährt die Illusion, dass Gewalt legitim sei, sobald sie organisiert ist. Ein Satz, der wie ein Aderlass wirkt.

Mehr als einmal kommt er dabei auf die Bergpredigt zurück. Gegen jenen Satz, den Politiker so gern bemühen, mit der Bergpredigt könne man keine Politik machen, stellt er das genaue Gegenteil. Nur aus der Logik der Feindesliebe, des Verzichts auf Vergeltung und der Bereitschaft, den anderen überhaupt als Menschen zu sehen, lasse sich eine Politik denken, die zum Frieden fähig ist. Es wirkt nicht wie eine fromme Randbemerkung, eher wie eine Zumutung an unser politisches Denken. An diesem Punkt verweist er auch auf Paulus, der im Galaterbrief schrieb, es gebe „nicht mehr Juden und Griechen, Sklaven und Freie“, eine radikale Gleichsetzung, die jede Hierarchie unterläuft. Für Drewermann liegt im vergessenen Kern des Christentums nicht Dogma und nicht Moral. Es ist die Aufhebung der Grenze zwischen ‚wir‘ und ‚sie‘. Frieden, sagt er, beginnt dort, wo wir aufhören, Menschen in Feinde einzuteilen.

Die Fragen werden persönlicher. Jemand möchte wissen, warum Friedenswille heute diffamiert wird. Eine ältere Dame, die die Worte langsam abwägt, fragt: „Warum gilt Frieden plötzlich als verdächtig?“ Drewermann schaut lange, als wolle er keinen falschen Ton wagen. Dann sagt er leise, „Weil Macht die Angst braucht. Und weil Frieden keine Angst braucht.“ Der Satz fällt wie ein Stein ins Wasser. Und erst im Schweigen danach merkt man, wie tief er sinkt.

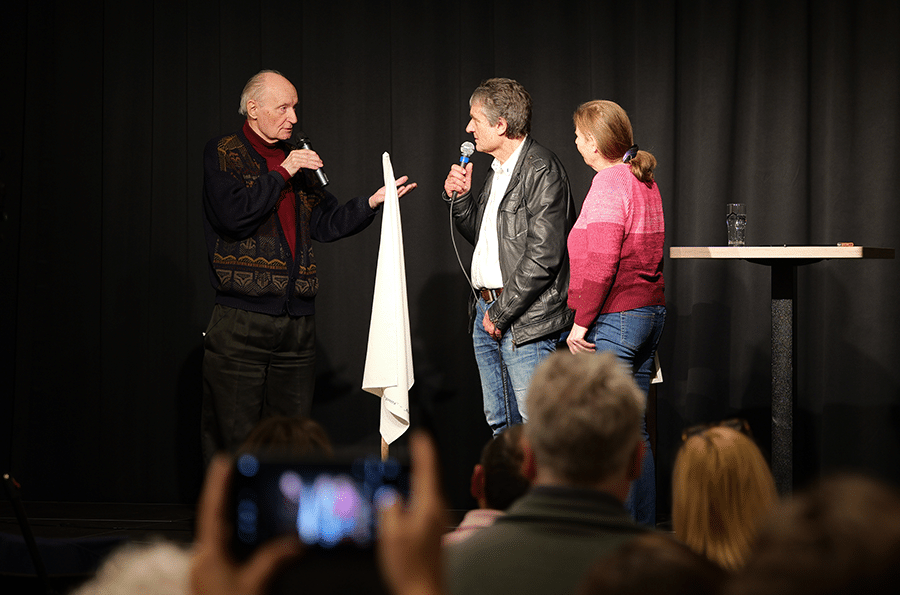

Dann tritt Johannes Heibel vor. Ein Mann mit ruhigem Gesicht, der etwas in den Händen hält, das erst wie ein Stück Stoff wirkt, dann wie eine Erinnerung. Eine weiße Fahne, schlicht, fast unscheinbar, wäre da nicht der Ast, an dem sie befestigt ist. Ein Stück Lärchenholz aus einem Bombentrichter von 1945, gefunden im Westerwald, wo die letzten Bomben fielen, als die Welt schon in Trümmern lag und doch noch niemand wusste, wie man Frieden macht. Heibel erzählt, wie sich diese Fahne in seinem Leben verdichtet hat, vom Grab seines Vaters, der im 2. Weltkrieg an der Ostfront war und desertierte, über ein kleines, von der Schwiegertochter genähtes Fähnchen, bis hin zu jenem Moment, als Papst Franziskus auf dem Petersplatz den Segen spendete und der Frieden plötzlich kein abstraktes Wort mehr war. Und er erzählt von der Idee, die er gemeinsam mit Julian Aicher, ein Neffe von Sophie und Hans Scholl, daraus entwickelte, einen „Weg der weißen Fahne“, eine Pilgerbewegung des Friedens. Später, sagt er, habe er Menschen aufgerufen, am Ostermontag weiße Fahnen aus ihren Fenstern zu hängen. Aus einem Haus in Tirol, aus einer Wohnung im dreißigsten Stock eines Hochhauses in Shanghai, aus deutschen Kleinstädten kamen die Bilder zurück.

Inzwischen seien diese größeren Fahnen an Menschen gegangen, die sich öffentlich dem Krieg widersetzen. An den mitteldeutschen Landesbischof, der als einer der wenigen „Nein“ zu Waffenlieferungen sagte, an einen ehemaligen Piloten, der erklärte, er werde nie wieder Bomben werfen, an Schüler, die unter dem Motto „kleine Schritte für den Frieden“ ihren eigenen Weg suchen.

Nun steht dieser Ast aus einem Bombentrichter neben Drewermann, der seine Hände darauflegt wie auf einen verletzten Ort. Als würde er sagen, auch das kann heilen. Auch das gehört dazu. Drewermann nimmt die Fahne entgegen, als würde er eine verletzbare Stelle eines anderen Menschen berühren. Für einen Moment ist der ganze Saal still. Der Wolf ist in diesem Augenblick wieder da, aber in einer neuen Gestalt. Als inneres Tier, das durch Generationen wandert, von Vater zu Sohn, von Krieg zu Frieden, von Angst zu Angst. Und die weiße Fahne ist jener seltene Moment, in dem der Wolf fähig wird, sich hinzulegen.

In solchen Momenten denkt man an jene Literatur, die Kriege nicht heroisiert und die Verwundbarkeit der Heimkehr erzählt. Remarques „Der Weg zurück“ gehört zu diesen Büchern. Das weniger beachtete, aber um so eindrücklichere Werk zeigt kein Schlachtenlärm, nur die mühsame Rückkehr von Männern, die das Leben wiederfinden müssen. Wer Krieg zurückbringt, bringt immer auch etwas mit nach Hause, beschreibt die Wirkung. Niemand kann das mehr heilen. Vielleicht brauchen wir solche Stimmen wieder, gerade jetzt, in einer Zeit, die Schnellurteile liebt und die Folgen von Gewalt gern ausblendet.

Die letzten Fragen des Abends drehen sich um das, was Hoffnung sein kann, Volksentscheide, Bewegungen oder Zusammenschlüsse. Drewermann lächelt traurig. „Frieden lässt sich nicht organisieren“, sagt er. „Frieden wächst. Wie Vertrauen wächst. Wie Mut wächst.“

In diesen Tagen bereiten Jugendliche im ganzen Land einen Schulstreik am 5. Dezember vor – gegen die geplante Wiedereinführung der Wehrpflicht. Zehn Uhr, Hachmannplatz, steht auf den Flyern. „Wir wollen nicht kriegstüchtig gemacht werden.“ Es ist ein stiller Satz jener Generation, die gerade beginnt zu begreifen, dass Frieden nicht verordnet wird, sondern entschieden. Vielleicht ist es genau dieser Impuls, der an diesem Abend im Saal so spürbar war.

Mehr als einmal an diesem Abend spricht Drewermann auch über das, was uns als „Pflicht“ verkauft wird. Kasernenhöfe, in denen der eigene Wille systematisch gebrochen wird, Soldaten, die später sagen, sie hätten „nur Befehle ausgeführt“, jene immer gleiche Formel, die schon in Nürnberg wie eine Bankrotterklärung der Moral klang. In einer Geschichte erzählt er von einem Mann, der zu Zeiten des Vietnamkriegs jeden Freitag mit einer weißen Fahne vor dem Weißen Haus stand. Ob er denn glaube, so die Welt verändern zu können, habe ein Journalist gefragt. „Nein“, habe der Mann geantwortet. „Ich stehe hier, um zu verhindern, dass die Welt mich verändert.“ Es ist einer jener Sätze, die lange im Raum bleiben, ohne dass jemand sie kommentieren muss. Und dann, nach einem Moment, der fast schmerzt, weil er so wahr klingt, sagt er: „Ihr müsst euch weigern zu töten.“ Nicht als Parole und nicht als Programm. Es ist das Einzige, was uns als Menschen bleibt. Als der Applaus verstummt, bleibt jene besondere Wärme im Raum, die entsteht, wenn Fremde für kurze Zeit etwas Gemeinsames geteilt haben. Doch gerade hier wird spürbar, dass dieser Abend weit über das Innere hinausreichte und sich auch als politischer Moment zeigte.

Die Bürgerinitiative „Wir für Höhr-Grenzhausen“ hatte den Saal des durch die Stadt unterhaltenen Jugend-, Kultur- und Bürgerzentrums „Zweite Heimat“ gemietet, Einlass organisiert und die Gäste empfangen. Es waren Menschen, die wollten, dass dieser Abend stattfindet. Im Foyer stand währenddessen auf einem Bildschirm:„Dies ist keine Veranstaltung des Jugend-, Kultur- und Bürgerzentrums Zweite Heimat.“ Ein Satz, der im Tonfall einer Warnung erschien. Viele bemerkten ihn. Manche Gäste waren irritiert, manche verletzt. Kein Bürgermeister kam, auch kein Ratsmitglied. Kein Pressevertreter. Es war ein Abend der Bürger – und sonst niemandes.

Erst im Nachgang des Abends wurde sichtbar, dass die Verweigerung eines Fotografen nicht einfach ein technischer Defekt oder ein Missverständnis war. Stattdessen wirke es auf Johannes Heibel „initiiert“. Die Leitung des Kulturhauses hatte die Einladung Drewermanns durch Heibel zunächst abgelehnt. Eva Pucher-Palmer und Jörg Gaisbauer, die Köpfe der Bürgerinitiative, zeigten sich ebenso verwundert über die Reaktionen. Sie bedauerten zudem, die deutlich zur Schau getragene Mißbilligung der Veranstaltung und kommentierten, „Wir haben das Thema Frieden zum Mittelpunkt dieses Abends gemacht. Drewermann spricht sich für Verständigung und gewaltfreie Lösung von Konflikten aus. Wir verstehen nicht, warum man sich von dieser Haltung distanzieren müsse.“ Die Ablehnung war, so Pucher-Palmer auf meine Anfrage hin, bedauerlicherweise in der gesamten Betreuung der Veranstaltung erkennbar. Zugleich mahnte Pucher-Palmer an, die auch als Stadträtin einer Wählergruppe vertreten ist, „so etwas darf nicht noch einmal vorkommen“. Der Bürgermeister Wolfgang Letschert äusserte sich auf meine Nachfrage nicht, und auch der Kulturhausleiter hüllte sich in Schweigen. Bekannt wurde jedoch, der Trägerverein des Hauses habe inzwischen einen neuen Vorstand, der künftig von zwei regionalen Ratsvorstehern wahrgenommen werde – ein Schritt, den Pucher-Palmer für dringend notwendig hält. Und sie erwähnte noch etwas, beinahe beiläufig. Das nächste Thema der Bürgerinitiative heiße „Demokratie leben!“. Auch dort gebe es „Transparenzbedarf in der Verbandsgemeinde. In der Summe entsteht ein stilles, aber deutliches Bild. Wie sehr selbst kleine Kulturhäuser, eine Funktion, die die „Zweite Heimat“ neben der Jugendbetreuung in Höhr-Grenzhausen eben auch erfüllen soll, inzwischen zu Schauplätzen politischer Empfindlichkeiten werden und wie viel bürgerschaftlicher Mut nötig ist, damit ein Abend wie dieser überhaupt stattfinden kann.

Worum ging es aber genau? Ein Fotograf war bestellt worden, offiziell und schriftlich. Er erschien,

fotografierte, verweigerte am nächsten Tag jedoch die Herausgabe der Bilder. Mit Begründungen, die bei fachlicher und juristischer Betrachtung keinen Bestand hatten „Richtlinien“, „Datenschutzgründe“ oder „technische Gründe“. Es war nicht die Absage allein. Es war der Ton einer Flucht, der auffiel. Er behauptete später, die Veranstaltung sei „nicht im Rahmen der richtigen Organisation“ erfolgt. Doch ein Blick in den Schriftverkehr zeigt eine andere Wirklichkeit, eine, die sich nicht wegreden lässt. Der Fotograf wusste von Beginn an, worum es ging. Er wusste, dass Johannes Heibel im Namen seiner „Initiative gegen Gewalt und sexuellen Missbrauch an Kindern und Jugendlichen e.V.“ handelte. Er wusste auch, dass die Übergabe der weißen Friedensfahne der Kern des Abends war. Und er wusste, dass genau dieser Moment fotografisch dokumentiert werden sollte, weil Heibel es ihm schriftlich mitgeteilt hatte, Punkt für Punkt. Nichts davon war vage. Nichts offen, nichts missverständlich. Dass im Nachhinein behauptet wurde, man habe ihm nicht den „richtigen Veranstaltungsrahmen“ mitgeteilt, war daher nicht nur unzutreffend, sondern das genaue Gegenteil dessen, was belegbar ist. Es war eine Behauptung gegen die Wirklichkeit.

Die Bürgerinitiative hatte lediglich darum gebeten, die Gäste nicht frontal abzubilden. Ein Gebot des Respekts, nicht der Einschränkung. War es Angst, in der Nähe einer Friedensinitiative tätig zu werden? War es die Loyalität zu einem Kulturhausleiter, der die Veranstaltung von Beginn an abgelehnt hatte? Oder glaubte er ernsthaft, eine Dokumentation zu verhindern, die Dokumentation eines 85-jährigen Geistlichen, dessen positive Wirkung auf Abertausende Menschen seit Jahrzehnten unbestritten ist? Was immer es war, es hatte nichts mit fehlenden Informationen zu tun. Die lagen schriftlich vor. Und zwar aus seiner eigenen Inbox. Der Vorgang wirkt weniger wie ein Missverständnis als wie ein Zeitzeichen. Ein Hinweis darauf, wie sehr selbst neutrale kulturelle Ereignisse inzwischen in ein Klima geraten, in dem Menschen abwägen, mit wem sie öffentlich gesehen werden dürfen, und mit wem besser nicht. Man spürt in seiner E-Mail die Angst einer Zeit, die Menschen dazu bringt, sich selbst zu zensieren.

Ich selbst hatte mich, vielleicht aus einer Art siebtem Sinn heraus, doch noch kurzfristig auf den Weg gemacht, um Drewermann zu hören. Immerhin ist er inzwischen ein sehr betagter Mann, dessen Vorträge für viele seit Jahrzehnten Inspiration sind. Und ich hatte meine Kamera dabei. Dieses kleine Detail sollte sich später als Glücksfall erweisen. Denn Bilder existieren. Und sie dokumentieren, was dokumentiert werden sollte. Die Menschen schrieben später an die Bürgerinitiative, „Seit vierzig Jahren hat mich kein Vortrag so berührt…“, „Man konnte eine Stecknadel fallen hören…“, „Bitte nehmen Sie mich in Ihren Verteiler auf…“, „Wird die Rede veröffentlicht?“

Unter den Gästen war auch ein junger Russe, gläubig, zurückhaltend. Er sagte später, für ihn sei das Wichtigste an diesem Abend gewesen, wie klar Drewermann die Bergpredigt ins Zentrum gestellt habe. Auf ihn wirkten Drewermanns Gedanken nicht als frommer Text für den Religionsunterricht. Er verstand ihn als Maßstab für Politik. Das, sagte er, mache die Worte für ihn glaubwürdig. Wenn jemand das Evangelium nicht bei Zitaten belässt und es bis in seine Konsequenzen hinein ernst nimmt. Für Drewermann beginnt das Evangelium an einem einzigen, fast unscheinbaren Punkt, im entschiedenen Verzicht auf Gewalt. Wer es ernst nimmt, kann niemanden töten, entwerten, demütigen oder ausschließen. Nicht durch Worte und nicht durch Taten. Wer es lebt, lässt sich auf keine Logik ein, die Gewalt entschuldigt, und wendet sich stattdessen den eigenen Ängsten zu, der Angst vor dem Fremden, vor dem Verlust, vor dem Anderen, vor der Ohnmacht.

Das Evangelium lädt dazu ein, den Anderen zuerst zu verstehen, bevor man ihn beurteilt, wirklich zuzuhören, statt vorschnell zu erklären, aus der eigenen Verletzung heraus nicht zurückzuschlagen. Dieses Mitgefühl ist für Drewermann kein „nett sein“, es ist ein leiser Wechsel des Blicks, fort vom Urteil und hin zum Verstehen. Daraus erwächst eine Herausforderung, die er seit vierzig Jahren formuliert, Gott steht für ihn niemals auf der Seite eines Militärs, keiner Religion und keinem Staat. Und kein Staat darf verlangen, was Jesus ausdrücklich untersagt hat: zu töten.

Und so ist die Bergpredigt für ihn kein Ideal und keine schöne Erzählung, sie ist ein Auftrag, ‚Liebet eure Feinde‘, ‚Halte die andere Wange hin‘, ‚Selig die Friedfertigen‘, ‚Wer zum Schwert greift, wird durch das Schwert umkommen‘. Christsein heißt für ihn nicht, diese Sätze zu bewundern, es heißt, ihnen im politischen, sozialen und persönlichen Leben Gestalt zu geben.

Für mich, ohne religiösen Hintergrund, liegt in all dem eine Klarheit, die man in politischen Debatten kaum noch hört. Drewermann sagt nicht, wer schuldig ist, er beschreibt, was Angst aus Menschen macht, wenn sie keinen anderen Weg mehr sehen. Und gerade diese Perspektive macht verständlich, warum eine Machtordnung, die sich selbst als Hüterin der Welt erklärt, andere Völker moralisch herabsetzen und politisch niederhalten kann, mit allen Mitteln, die ihr zur Verfügung stehen. Und ebenso wird verständlich, warum für Menschen in der Ostukraine oder Gaza irgendwann nur noch die Verteidigung ihres Lebens blieb, weil ihnen jede andere Möglichkeit schrittweise genommen wurde. Es ist der tragische Befund einer Welt, die Konflikte so lange zuspitzt, bis sie eskalieren.

Dass dieser Abend überhaupt möglich wurde, lag an einer Bürgerinitiative, die nichts weiter wollte, als einen geschützten Ort für Nachdenklichkeit zu schaffen, und Johannes Heibel hatte sich über ein halbes Jahr bemüht, den Vortrag mit Eugen Drewermann möglich zu machen. „Wir für Höhr-Grenzhausen“ handelte nicht politisch, es handelte vor allem menschlich. Sie wollte dem Lärm der Gegenwart einen Raum entgegenstellen, in dem Frieden gedacht, ausgesprochen und gelebt werden konnte. Ohne Etikett und ohne Angst vor falschen Zuschreibungen. Es war ein Abend, der daran erinnerte, dass Frieden längst wieder von unten kommt, von Bürgern, die tun, was Institutionen nicht mehr wagen.

Als die Menschen den Saal verließen, trugen sie etwas mit sich. Es waren nicht nur Gedanken, es entstand etwas wie ein innerer Auftrag. Ein Stück Wolf, den sie verstanden hatten. Ein Stück weiße Fahne, die kein Symbol war, sondern nur eine leise Botschaft,„Es ist deine Entscheidung.“ Ein Wissen, das sich nicht wieder verdrängen lässt. Frieden beginnt nicht dort, wo Waffen schweigen. Frieden beginnt dort, wo ein Mensch beschließt, niemanden mehr zu fürchten, auch nicht sich selbst. In diesem Moment atmet der Wolf ruhig.

Politischer Widerstand beginnt genau dort, im Entschluss, sich nicht mehr in die Angst hineinregieren zu lassen. Und Dostojewskis alte Wahrheit flüstert uns nach, „Jeder von uns ist für alle schuldig – vor allen und für alles.“

(Red.) Eugen Drewermann wird am 16. Dezember auch in Winterthur in der Schweiz auftreten.