Das Große Welttheater

«Sie glauben, es sei das Leben, aber es ist nur Theater», heisst es bei Calderón. Das galt auch für das G7-Treffen und für den Bürgenstock.

Jeder Dollar und jeder Euro, der jetzt in neue Waffenproduktion investiert werde, sei gut angelegt, meint Dan Altman, denn damit zeige man dem Kreml, dass man den Krieg für lange Jahre plane und dass Putin im Irrtum sei, wenn er glaube, der Westen werde in der Ukraine schlappmachen. Als Beispiel nennt er die neue Fabrik von General Dynamics in Texas, die 155mm-Granaten herstellt.

Professor Dan Altman arbeitet an der Georgia State University als Spezialist für Geostrategie, Abschreckung, rote Linien, Verbreitung von Atomwaffen, internationale Sicherheit und so weiter, wie seiner Homepage zu entnehmen ist. In «Foreign Affairs», der führenden Fachzeitschrift für die Aussenpolitik der USA, ruft Altman nun den Westen auf, er müsse Russland endlich zeigen, wer der Stärkere sei. Unter dem Titel «The West must show that it can outlast Russia in Ukraine» führt Altman aus, jedes Anzeichen von Schwäche werde Moskau veranlassen, seine Eroberungspläne anzupassen und weiter vorzurücken. Der Westen muss laut Altman den Russen zeigen, dass er sich darauf vorbereitet, den Krieg «drei, fünf oder acht Jahre» weiterzuführen. Nur dann werde der Kreml merken, dass er diesen Krieg nicht gewinnen könne, und klein beigeben.

Das «Grosse Welt-Theater» des Calderón de la Barca (1600 – 1681) beruht auf der in der Barockzeit gängigen Vorstellung, die Welt sei eine Bühne und das Leben eine Komödie, in der jede und jeder eine Rolle zu spielen hat. Vor dem Kloster Einsiedeln wird dieses Welt-Theater zur Zeit von Laien aufgeführt, es gibt aber auch schwergewichtige Profis des Polit-Theaters, die es nur wenige Kilometer Luftlinie entfernt geprobt haben.

Denn wenn es irgendwo ein Gipfeltreffen gab, das an Calderons Theater erinnert, dann war es die Bürgenstock-Konferenz, die erst eine Friedenskonferenz war, dann eine Vorläufer-Konferenz zu einer später möglichen oder vielleicht auch nicht möglichen Friedenskonferenz – und dergleichen Wortakrobatik weiter. Da sagten die Darsteller ihre Rollentexte auf, und alle wollen den Frieden oder wenigstens «einen Prozess anstossen, der zum Frieden führen könnte». Der gelernte ukrainische Schauspieler Wolodymyr Selenskyj sagte: «Wir werden Geschichte schreiben.»

El Gran Teatro del Mundo. Jede und jeder der Delegierten, die dort am grossen Tisch sassen, wusste, dass von Frieden keine Rede ist. Russland war nicht geladen, weil Selenskyj, wie Außenminister Cassis einräumte, das nicht behagte. China war auch nicht dabei, und die «NATO-Brass» trompetet derzeit lauter denn je, sie werde den Krieg in der Ukraine weiterführen. Das mächtigste Militärbündnis der Welt will nach den Niederlagen in Syrien und Afghanistan keinen weiteren Gesichtsverlust hinnehmen. Deshalb wird die Ukraine unablässig aufgerüstet. Bis an die Zähne, wie es so heisst. Vize-Präsidentin Kamala Harris sagte am runden Tisch mit entwaffnender Klarheit: «Wir stehen hinter der Ukraine, weil es für uns von strategischem Interesse ist.»

Am Schluss war außer 15 Millionen Franken Spesen nichts gewesen. Das Welt-Theater produzierte, wie erwartbar, nicht einmal eine gemeinsamen Abschlusserklärung. Grosse Länder des Südens, die in Russland keine feindliche Macht sehen und die Schuldfrage in diesem Konflikt differenzierter beurteilen als der ukrainische Präsident, hatten nur zweitrangige Delegationen geschickt und unterschrieben die Erklärung nicht, darunter Indien, Thailand, Südafrika, Brasilien, Mexiko, Kolumbien, Indonesien, Irak, Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate.

Die G7-Staaten haben letzte Woche bei ihrem 50. Treffen neue Sanktionen gegen Russland und weitere Milliarden-Kredite für die Regierung in Kiew (also für die westliche Rüstungsbranche) beschlossen. Die westlichen Industriestaaten geben 62 mal soviel Geld für Waffen aus wie für humanitäre Hilfe in Kriegen und Katastrophen. In Worten: zweiundsechzig mal soviel. Aber seit neustem füttern sie ihre Rüstungsindustrien nicht nur mit Steuergeldern, sondern auch mit Milliarden aus Erträgen von den Reserven der russischen Nationalbank. Es handelt sich bei diesen Reserven um 250 Milliarden Franken, die der Westen Russland entwendet hat. Die diesbezüglichen Wortschöpfungen heissen «einfrieren», «konfiszieren», «blockieren» u.s.w.

Krieg ist nicht nur Tod und Elend für die Soldaten und ihre Familien, sondern immer auch ein Profitgeschäft für die Reichen. Nicht nur für die gigantische Rüstungsindustrie, sondern für die zahlreichen Konzerne, die die Logistik der grossen Kriegsmaschinerie unterhalten und spekulative Investitionen in Kriegsgebieten betreiben. Die Kriegswirtschaft wird nicht nur mit dem Geld der Steuerzahlenden angekurbelt, sondern auch mit Krediten der Internationalen Kreditanstalten. Kredite, die in der Regel wiederum mit der Auflage einer «Marktöffnung» verbunden sind. Die Ukraine, das Land mit dem weltweit größten Reichtum an Schwarzerde-Böden, hat mittlerweile Ackerboden von der Größe der gesamten Ackerbaufläche Italiens an ausländische Konzerne wie Cargill, Du Pont und Monsanto verkauft. Sollte Russland den Krieg gewinnen, verlieren viele Investoren eventuell eine Menge Geld. Daher das starke Interesse vieler mächtiger Spekulanten an der Fortführung des Krieges.

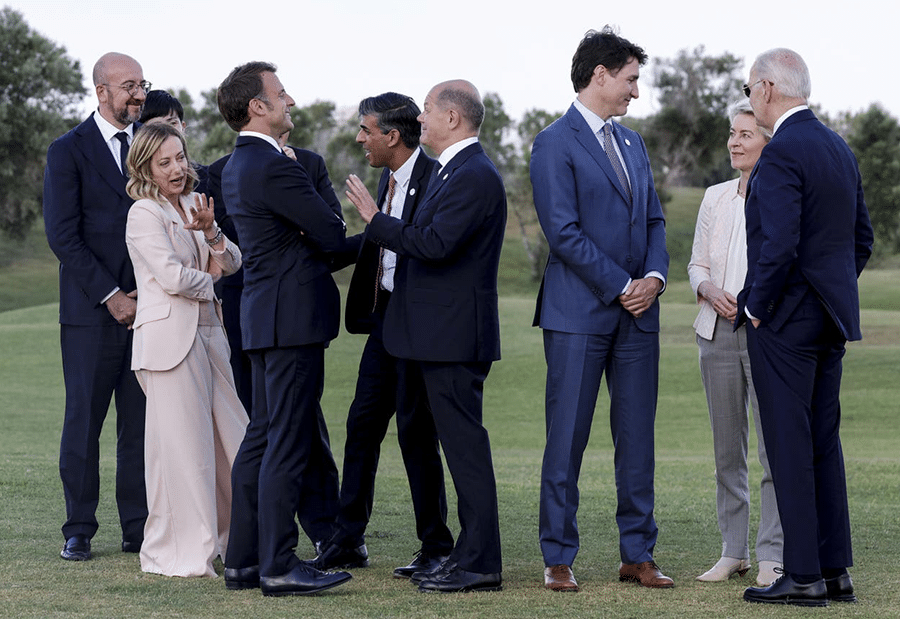

Auch das G7-Treffen in Apulien war eine Darbietung, die den Pedro Calderón de la Barca zu einem Stück inspiriert hätte. Die Kulissen waren jedenfalls schon aufgestellt. Borgo Egnazia ist ein Luxus-Resort, das der Investment Banker Aldo Melpignano so hat umbauen lassen, dass es von aussen aussieht wie ein echt mittelalterliches, italienisches Dorf. Gemäss Werbung vermittelt der bei Hollywood Stars beliebte Ort mit seinen Golfplätzen und Wellness Areas «authentic italian experience».

In diesem Freilicht-Theater würde Calderón, käme er nochmal auf die Welt, den sichtlich gebrechlichen 82jährigen Joseph Robinette Biden, genannt Joe, vielleicht den Starken August spielen lassen, den Kurfürsten von Sachsen, einen 120-Kilo-Mann, der mit den Händen ein Hufeisen verbogen haben soll. Joe Biden las in Borgo Egnazia vom Blatt:

«Putin kann uns nicht aussitzen, er kann uns nicht spalten, und wir werden an der Seite der Ukraine stehen, bis sie sich in diesem Krieg durchsetzt.» Biden muss fürchten, mit seiner Politik im Herbst die Wahlen zu verlieren.

Auch zwei andere Darsteller absolvierten kraftvolle Bühnenauftritte, obwohl auch von ihnen publik ist, dass sie im wirklichen politischen Leben aus dem letzten Loch pfeifen. Der deutsche Kanzler Olaf Scholz belehrte uns, dass Putin gescheitert sei, wenn er geglaubt habe, er könne auf die Kriegsmüdigkeit des Westens setzen. Fast könnte man meinen, der Kanzler habe Dan Altman gelesen. Ähnlich markig tönte der Franzose Emmanuel Macron, der daheim schon vergeblich die Rolle des Starken August geprobt hatte, indem er Bodentruppen in die Ukraine schicken wollte. Sowohl Scholz und Macron wie auch der britische Premier Rishi Sunak erleiden derzeit einen schnell wachsenden Verlust an Glaubwürdigkeit.

Gemäss aktuellen Umfragen ist eine überwältigende Mehrheit der Menschen sowohl in Frankreich, Deutschland und Grossbritannien als auch in den USA für Waffenstillstand und Friedensverhandlungen. Selbst die an Außenpolitik wenig interessierte Rentnerin in West-Virginia, die ihre Medikamente nicht mehr bezahlen kann, könnte irgendwann einmal auf die Idee kommen, dass die Milliarden-Dollar-Pakete, die Washington in ein entferntes, unbekanntes Land namens Ukraine schickt, für Bedürftige im eigenen Land von größerem Nutzen wären.

Die NATO-Staaten haben also ein Problem. Nicht im militärischen Bereich, denn Kiew ist momentan (unter operativer Führung von NATO-Experten) erfolgreich mit massiven Angriffen auf die Krim und Ziele in Russland. Aber im innenpolitischen Bereich ist guter Rat teuer, denn dort brauchen die westlichen Demokratien die Zustimmung der Wählerinnen und Wähler, wenn sie diesen Krieg weiterführen wollen. Selbst in den härtesten autoritären Regimen ist es unmöglich, einen Krieg lange Zeit ohne Rückhalt in der Bevölkerung zu führen.

Pedro Calderón kannte das Wort «Bluff» wohl noch nicht, aber mit Sicherheit hatten die Kartenspieler im alten Spanien eine Menge Ausdrücke für Täuschung und Verstellung. Die Abschreckungs-Theorie von Experten wie Professor Dan Altman beruht auf dem Mechanismus des Bluffs. Er konstruiert eine Logik, die besagt, der Gegner werde aufgeben, wenn man ihm signalisiere, man habe in jedem Fall die besseren Karten. Das funktioniert aber derzeit nicht, so Altmans Diagnose, weil der Westen nicht hinreichend genug bluffe. Der Russe sei überhaupt nicht überzeugt von den billigen Parolen in Brüssel und Washington, man werde die Ukraine unterstützen «as long as it takes». Erst wenn der Westen unverzüglich und tatkräftig mehr und immer mehr Milliarden in eine enorme Aufrüstung investiere, werde der Bluff wirksam genug sein, um Moskau zu der Einsicht zu bringen, dass man es ernst meine.

Der grosse Denkfehler in diesem Konstrukt ist das Ignorieren des «human factor», nämlich die Prämisse, man könne in die Köpfe der Feinde hineinsehen. Sie seien berechenbar wie Roboter. Altmans strategische Empfehlungen könnten sich als Ratschläge für einen Marsch in den Abgrund erweisen. Selbstverständlich ist Dan Altman nicht die Stimme von «Foreign Affairs» und «Foreign Affairs» nicht das offizielle Washington. In diesem führenden Polit-Magazin der USA kamen auch schon Stimmen zu Wort, die kritisierten, man hätte 2022 Gelegenheiten für einen Waffenstillstand nicht zu nutzen gewusst oder torpediert.

Das Pokerspiel, das Altman empfiehlt, entspringt der Mentalität einer Gruppe von Hardlinern in Washington. Dieses Denken hat im Lauf der Geschichte immer wieder Regierungen dazu verleitet, Kriege bis zum bitteren Ende weiter zu führen, obwohl längst ersichtlich war, dass sie nicht zu gewinnen waren. Ein Festhalten am Absurden, somit eine Politik, die gegen die Interessen der eigenen Bevölkerung gerichtet war. Wie das geht, haben die USA in Vietnam und in Afghanistan jeweils zwanzig Jahre lang vorgeführt.

Der Wissenschaftsjournalist und Friedensaktivist Norman Cousins erzählt in seinem Buch «The Pathology of Power» (1987), er habe des öfteren General Douglas McArthur getroffen, den Oberbefehlshaber der US-Pazifikflotte im Zweiten Weltkrieg. MacArthur habe berichtet, er sei von seiner Regierung nicht konsultiert worden, als diese 1945 Atombomben auf japanische Städte warf. Der General sei überzeugt gewesen, dass mit der Erfindung der nuklearen Massenvernichtungswaffen eine Sicherheitspolitik und militärische Abschreckung, wie man sie vorher kannte, unmöglich geworden seien. Krieg sei keine Möglichkeit mehr, denn er führe zwangsläufig zur Vernichtung beider Seiten.

«Polvo salgan de mi, pues polvo entraron» sagt bei Calderón die allegorische Figur der «Welt» gegen Ende des Stücks, als alle Darsteller ihre Kostüme bei ihr abgeben. Und es klingt wie eine frühe Mahnung des spanischen Dramatikers: «Als Staub sollen sie von mir gehen, wie sie als Staub gekommen sind.»