USA: «Schluss mit Regime Change und Nation Building»

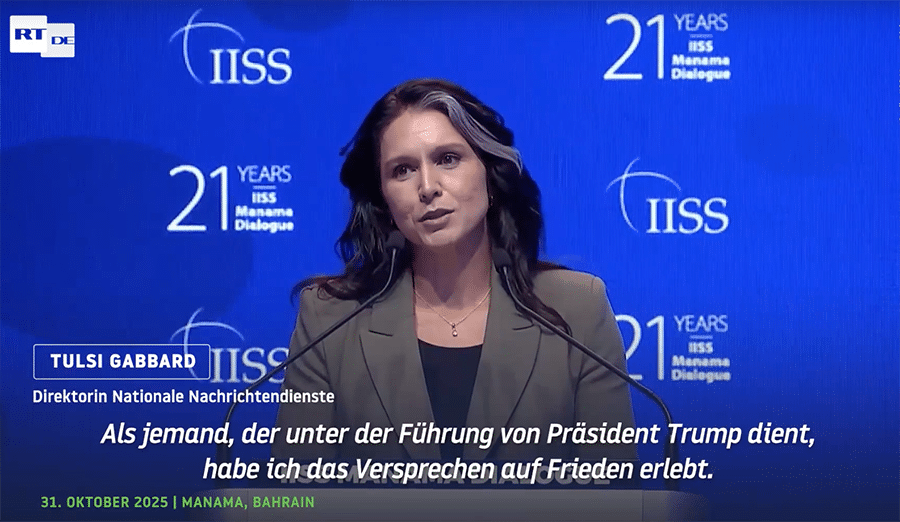

Die Direktorin der Nationalen Nachrichtendienste Tulsi Gabbard verkündet eine radikale Kursänderung in der Außenpolitik. Viele schöne, aber leider leere Worte …

Am 31. Oktober erklärte Tulsi Gabbard, Direktorin der Nationalen Nachrichtendienste der USA, es sei nun Schluss mit einer Außenpolitik, die Jahrzehnte lang darin bestanden habe, «Regime zu stürzen, anderen unser Regierungssystem aufzuzwingen und in Konflikten zu intervenieren, die wir kaum verstanden, und die uns am Ende mehr Feinde als Verbündete einbrachten.» Das Ergebnis, so Gabbard, sei nichts anderes als «Billionen-Ausgaben, der Verlust unzähliger Menschenleben und in vielen Fällen die Entstehung größerer Sicherheitsbedrohungen, zum Beispiel der Aufstieg islamistischer Terror-Organisationen wie der Islamische Staat.»

Das ist eine Betrachtung der US-Politik, wie sie selbst von Gabbards Chef im Weißen Haus in dieser schonungslosen Formulierung bisher nicht zu hören war. Viele Historikerinnen und Historiker weltweit würden Gabbards Formulierung vorbehaltlos unterschreiben. Laut offiziellen Daten des «Congressional Research Service» (vergleichbar dem Wissenschaftlichen Dienst des Deutschen Bundestages) haben die USA allein in den Jahren zwischen 1991 und 2022 mindestens 251 militärische Interventionen durchgeführt. Das entspricht durchschnittlich acht Militärinterventionen pro Jahr. Bei diesen Zahlen sind CIA-Operationen und Putschversuche nicht erfasst. Als Begründung hieß es meist, die USA müssten den Terrorismus bekämpfen oder einem unterdrückten Volk zu Hilfe eilen, um Freiheit und Demokratie zu bringen.

Gabbard sagte, Donald Trump sei vom amerikanischen Volk gewählt worden, um all dem ein Ende zu setzen. Die erstaunliche Aussage kommt zu dem Zeitpunkt, da Präsident Trump Nigeria mit Krieg droht und Flugzeugträger und weitere Kriegsschiffe vor die Küste von Venezuela schickt. Er lässt Woche für Woche Boote in der Karibik versenken, die laut offiziellen Angaben Drogen transportieren. Was die getöteten Besatzungen dieser Schiffe angeht, so sprechen Juristen von «außergerichtlichen Hinrichtungen». Die außenpolitische Praxis, Verdächtige umzubringen statt sie gefangen zu nehmen und vor Gericht zu stellen, ist nach 9/11 in Washington Staatsdoktrin geworden. Allein schon der Friedensnobelpreisträger Barack Obama hat einige tausend «präventive Tötungen» durch Drohnen genehmigt, bei der ungezählte Zivilpersonen als «Kollateralschäden» ums Leben kamen.

Regime Change ist angesagt: diesmal in Venezuela

Es gibt wohl keine kompetente politische Beobachterin, keinen Diplomaten weltweit, denen nicht klar ist, dass es Präsident Trump nicht um Drogenhandel geht, sondern darum, einen Regierungswechsel zu bewirken, der Venezuela für die US-Energie-Konzerne wieder zu der Tankstelle machen würde, die das Land früher einmal war. Die Nachfrage nach Gas und Öl wird in den kommenden Jahrzehnten weltweit steigen. Schon in Trumps erster Amtszeit wurde in Washington behauptet, der venezolanische Präsident Nicolás Maduro stünde mit Drogenhändlern vom «Cártel des los Soles» in Verbindung. Eine «Hollywood-Fiktion» nannte dies Pino Arlacchi, der ehemalige Exekutivdirektor des UNO-Programms zur Bekämpfung von Drogenmissbrauch und Kriminalität (UNODC). Dieses ominöse Kartell sei «ein ebenso legendäres Gebilde wie das Ungeheuer von Loch Ness. Es dient dazu, Sanktionen, Embargos und die Androhung militärischer Interventionen gegen ein Land zu rechtfertigen, das zufällig auf einem der größten Ölvorkommen der Welt sitzt.»

Die USA bekämpfen in Lateinamerika den Drogenhandel seit mehr als vierzig Jahren ohne den geringsten Erfolg. Anfang der neunziger Jahre habe ich die Drug Enforcement Agency (DEA) und die famosen Green Berets begleitet, als sie Journalisten zu ihren Show-Einsätzen in den Coca-Anbaugebieten in Peru einluden. Ich bin zu der Einsicht gelangt, dass die zahlreichen militärischen Stützpunkte der USA in den Andenländern nur vorgeblich dem Kampf gegen Drogen gelten. In Wirklichkeit sind sie nichts anderes als ein Counterinsurgency-Programm, also die geostrategische Kontrolle des «Hinterhofs» Lateinamerika. Die CIA selbst wurde im Übrigen in den achtziger Jahren von US-Staatsanwälten als «größter Drogendealer der USA» bezeichnet. Schon in Vietnam hatte der US-Geheimdienst gelernt, wie Opiumhandel helfen kann, einen Krieg zu finanzieren.

Trump ließ schon in seiner ersten Amtszeit die Kriegsmarine vor der Küste Venezuelas auffahren. Er verschärfte die Sanktionen, mit denen die USA zwei Jahrzehnte vorher begonnen hatten, als der ehemalige venezolanische Armee-Offizier Hugo Chávez zum Präsidenten gewählt wurde. Chávez wurde mit seinem «Sozialismus des 21. Jahrhunderts», seiner Verstaatlichung des Erdöls und anderer Schlüsselindustrien, seinem Schulterschluss mit Kuba, Russland, China und allen linken Bewegungen auf dem Kontinent zum Erzfeind der USA. Sein Nachfolger Maduro wird in Washington als kommunistischer Diktator in dem gleichen Polit-Katalog geführt wie Kim Jong-un in Nordkorea.

Tulsi Gabbard hat Recht, wenn sie sagt, viele Amerikanerinnen und Amerikaner hätten Donald Trump gewählt, weil er versprach, der Politik der weltweiten militärischen Interventionen ein Ende zu setzen. Man kann nicht ausschließen, dass Trump ernsthaft diese Absicht hatte. Wie man auch nicht ausschließen kann, dass einige seiner Berater Bücher gelesen haben wie «Der Westen im Niedergang» des französischen Anthropologen und Historikers Emmanuel Todd. Todd kommt wie viele andere Sachverständige zu dem Schluss, dass der NATO-Westen aus Angst um seinen hegemonialen Machtverlust lieber auf Zerstörungsgewalt setzt und ein nukleares Endspiel riskiert, als durch Diplomatie und wirtschaftliche Vereinbarungen einen Interessenausgleich mit Russland und China zu suchen.

Der lange Arm des militärisch-industriellen Apparates.

Die Frage ist aber nicht, ob Trump sich wirklich abwenden will von der Rolle eines Weltpolizisten, der sich anmaßt, die Verkehrsregeln zu bestimmen und sie nach Belieben zu brechen, sondern ob die herrschenden Machtstrukturen es ihm erlauben. Ein Präsident der USA gilt als der mächtigste Mann der Welt, aber er bewegt sich nur innerhalb eines politischen Geheges, das er bei seinem Amtsantritt vorfindet. Es ist das Gehege, das abgesteckt wird von einem Apparat, in dem, wie der Ökonom Jeffrey Sachs einmal formulierte, «Wallstreet das Finanzsystem steuert, Big Oil das Energiesystem und die militärisch-industrielle Lobby die Außenpolitik». Die Geheimdienste sind eng verflochten mit diesen Interessengruppen, ihr wichtigstes Werkzeug sind die Medien.

Trump hat schon in seiner ersten Amtszeit lernen müssen, dass seine Versuche einer neuen Außenpolitik durch einen Medien-Tsunami sabotiert wurden, hinter denen die Demokraten in Zusammenarbeit mit den Geheimdiensten standen. Trumps wenige Ansätze zu einer Entspannung mit Russland und Nordkorea sowie einer Verminderung der US-Militärpräsenz weltweit wurden unverzüglich zugeschüttet von einem Narrativ namens «Russiagate». Als Wikileaks im Juli 2016 zwanzigtausend E-Mails publizierte, die von einem Computer des National Committee der Demokraten stammten, verbreiteten Mitarbeiter der Wahlkampagne von Hillary Clinton augenblicklich, es handele sich «laut Geheimdienst-Erkenntnissen» um einen «russischen Hackerangriff». Der russische Präsident Putin wolle Clinton schaden und verhelfe Trump zum Wahlsieg.

Die Story versetzte die Medien in ein wahres Delirium, das während der gesamten Amtszeit Trumps andauerte. Die Vorstellung, dass Trump von Putin gesteuert werde, wurde mit immer neuen «Erkenntnissen der Geheimdienste» gefüttert, die sich später weitgehend als Fake erwiesen. Der ehemalige FBI-Chef Robert Müller wurde mit einer Untersuchung beauftragt, bei der am Ende keine Beweise für das ominöse Russiagate herauskamen. Im Mai 2017 wurden Geheimdienstleute, Cybersicherheitsfirmen und Mitarbeiter Clintons, die alle behauptet hatten, sie hätten Beweise für die Russiagate-Story, unter Eid vor dem Senat angehört. Keiner der Vorgeladenen konnte die angeblichen Beweise erhärten. Die Russiagate-Erzählung implodierte lautlos.

Patrick Lawrence, der Jahrzehnte lang für große US-Zeitungen als Asienkorrespondent arbeitete, beschreibt in seinem Buch «Journalists and their Shadows», wie ihm seine Mitarbeit in «The Nation» gekündigt wurde, weil er die Russiagate-Hysterie kritisierte und argumentierte, dass alle technischen Indizien darauf hinwiesen, dass es sich bei besagtem Hackerangriff um einen «inside job» aus dem Umfeld von Clinton handelte.

Die Kongress-Anhörungen wurden auf Druck der Demokraten unter Verschluss gehalten. Lawrence: «Man hätte meinen können, die Mainstream-Presse würde die Ergebnisse im Mai 2017 unmittelbar aufgreifen. Aber die großen Zeitungen und Fernsehsender schwiegen. Erst im April 2020 wurde darüber berichtet.» Lawrence schreibt, dass der Schaden, den die Russiagate-Lügen der Glaubwürdigkeit der Medien und der US-Demokratie zugefügt hätten, vergleichbar sei mit dem psychologischen Schaden, den der Kalte Krieg in den «american minds» angerichtet habe. Der Kalte Krieg war in den USA und in Westeuropa mehr als alles andere ein Desinformations-Krieg der Geheimdienste gegen die eigene Bevölkerung. Im sogenannten Ostblock war es wohl spiegelbildlich das Gleiche.

Vom CIA trainierte Journalisten

1953 übernahm Allen Dulles, der Bruder des Außenministers John Foster Dulles, die Leitung der CIA. Unter Allen Dulles wurde die Manipulation der öffentlichen Meinung durch die Presse zum wichtigsten politischen Hebel. Journalisten wurden für die CIA rekrutiert und platzierten «Nachrichten» und «Kommentare», die wiederum von anderen Medien als seriöse Informationen aufgenommen wurden. CIA-Agenten wurden trainiert für ihre Rolle als Journalisten.

Das ging so lange gut, bis die Anzeichen, dass die Presse von Geheimdienst-Agenten durchsetzt war, nicht mehr zu verheimlichen waren. Anfang der 70er Jahre trat CIA-Direktor William Colby die Flucht nach vorne an. Er organisierte ein «Leck» an die Medien, in dem die CIA bekanntgab, sie habe interne Unregelmäßigkeiten entdeckt. Drei Dutzend Journalisten stünden auf der Gehaltsliste des Geheimdienstes. Die Sache schlug hohe Wellen und führte zu einer Untersuchung, die nach ihrem Leiter, einem Senator aus Idaho, «Frank Church Komitee» benannt wurde. Das Ergebnis wurde in sechs Bänden 1976 publiziert und hat mehr verheimlicht als aufgeklärt. Die beschuldigten Journalisten und Verleger waren nicht gezwungen worden, in den Zeugenstand zu treten. Spätere Recherchen unabhängiger Journalisten fanden heraus, dass es nicht «mehrere Dutzend», sondern mehr als 400 Journalisten waren, die für die CIA arbeiteten. 1963 schrieb der ehemalige US-Präsident Harry Truman, der Geheimdienst sei völlig aus dem Ruder gelaufen:

«Als ich die CIA gründete, hätte ich nie gedacht, dass sie in Friedenszeiten mit dunklen Mordkomplotten in Verbindung gebracht werden könnte. Ich sähe es gern (…) dass ihre operativen Aufgaben beendet würden» («Limit CIA Role to Intelligence», Washington Post, 22.12.1963).

Attentat auf De Gaulle: CIA unter Verdacht

Als Truman das schrieb, waren auf den französischen Präsidenten Charles De Gaulle mehrere Mordanschläge verübt worden, die er mit viel Glück überlebte. De Gaulle war überzeugt, dass der US-Geheimdienst dahinter steckte. Die französische Presse deckte Verbindungen zwischen Allen Dulles und französischen Putschisten auf. Die diplomatischen Spannungen wurden so untragbar, dass Präsident Kennedy mit De Gaulle telefonierte, um ihn seiner Freundschaft zu versichern und an Informationen zu gelangen: Informationen über die Machenschaften seines eigenen Geheimdienst-Chefs Allen Dulles. De Gaulle hatte die Vision von einem «Europe des Patries», Europa der Vaterländer, welches in der friedlichen Kooperation souveräner Staaten von London bis Moskau bestehen sollte. Der Franzose war den Falken in Washington ein Dorn im Auge. Weil De Gaulle die französische Kolonie Algerien aufgab, schlugen sie Alarm, De Gaulle wolle Algerien dem Kommunismus zum Frass vorwerfen.

Präsident Truman hätte sich nicht träumen lassen, wie viele Kriege und Militärputsche in der Folge mit den «Informationen westlicher Geheimdienste» begründet wurden und wie die Öffentlichkeit jeweils hinters Licht geführt wurde. Geheimdienste helfen der Regierung, Schaden vom Land abzuwenden, so die Lehrmeinung. Sie können aber auch ihrer eigenen Regierung schaden. Sicher ist es grob vereinfachend und unzutreffend, von einem «Deep State», einem «Staat im Staat» oder einem «militärisch-industriellen Komplex» zu sprechen, als handele es sich um einen statischen, geschlossenen Machtblock, der über die Jahrzehnte unverändert die Fäden zieht.

Innerhalb der US-Geheimdienste, des FBI und des Pentagons gab es immer wieder Konflikte und Kontroversen über den politischen Kurs. Im Ukraine-Krieg zum Beispiel waren es bisher oft Pentagon-Generäle, die sich – im Widerstand gegen Hardliner beider Parteien – weigerten, der Ukraine Raketen zu liefern, die weit in russisches Territorium eindringen können. Präsident George W. Bush schreibt in seinen Memoiren, wie er in Streit mit seinen eigenen Geheimdiensten geriet, als diese 2007 zu dem Schluss kamen, der Iran habe den Bau einer Atomwaffe gestoppt. Als 2013 im Syrienkrieg ein Anschlag mit dem Giftgas Sarin erfolgte, verzichtete Präsident Obama im letzten Moment auf eine militärische Invasion, weil seine Geheimdienste ihm mitgeteilt hatten, dass sie keine Beweise hätten, dass der syrische Präsident Assad für den Giftgaseinsatz verantwortlich sei.

Wenn der Kuckuck im Nest «Intelligence Community» heißt

Wenn also der Machtblock, der oft lapidar als «Deep State» bezeichnet wird, von wechselnden Allianzen und einem veränderlichen Profil gekennzeichnet ist, so heißt das nicht, dass es ihn nicht gibt und dass er Produkt von Verschwörungsphantasien oder Produkt der Paranoia des Donald Trump ist. Unbestreitbar ist die historische Konstante, dass der Komplex «Aufrüstung-Krieg-Wiederaufbau» zu den stärksten Motoren der westlichen Wirtschaft gehört, und dass es keinen großen Industriekonzern mehr gibt, der nicht daran verdient, in letzter Zeit besonders die IT-Branche. Der Philosoph Günther Anders hat es in die Sentenz gefasst: «Die Waffen werden nicht für die Kriege gemacht. Der Krieg wird für die Waffen gemacht».

Als Beispiel mag das Project for a New American Century (PNAC) von 1997 stehen, das vorsieht, die weltweite Dominanz der USA durch militärische Gewalt zu verteidigen. Es ist das Projekt einer von den Lobbyisten der Energie- und Rüstungsindustrie betriebenen Außenpolitik als neokoloniale Kriegspolitik. Dass sich an dieser groben Marschrichtung nichts geändert hat, zeigt die Studie «Overextending and unbalancing Russia», die die Rand Corporation, die mächtigste Denkfabrik des Pentagons, 2019 publizierte. Wenn viele Analysten den Begriff «Deep State» verwenden, dann, weil sie überzeugt sind, dass da ein Apparat wirkt, der sehr oft in geheimen, «unterirdischen» Kanälen mit großen Medien verbunden ist und über diese Medien jede Regierung vor sich hertreiben kann. Ob man diesen Apparat «Staat im Staat» nennt oder Kuckuck im Nest, macht keinen Unterschied. Die Washington Post berichtete 2010, es gebe in den USA 854’000 Leute, die an zehntausend verschiedenen Orten auf Geheimhaltungsstufe für die «nationale Sicherheit» arbeiteten.

Die erbitterte Fehde, die Präsident Donald Trump mit seinen Geheimdiensten austrägt, ist also kein einmaliger Vorgang. Da ist ein System wirksam, dass zurückreicht bis in die Anfänge des Kalten Krieges. Allen Dulles hasste John F. Kennedy. Und umgekehrt. Nach außenhin wurde zwar ein formal korrekter Umgang gewahrt, aber der alternde CIA-Chef sah mit Bestürzung, dass der junge Präsident nicht gewillt war, die Sowjetunion und dem Kommunismus mit der kompromisslosen militärischen Härte zu begegnen, die Dulles für unabdingbar hielt. Kennedy probte nach seiner Amtsübernahme eine Politik der Kohabitation der Blöcke. Er wollte eine militärische Eskalation und einen Nuklearkrieg vermeiden, gleichwohl ließ er sich in das Vietnam-Desaster hineinziehen.

1961 organisierte die CIA einen Angriff auf das kommunistische Kuba, um Fidel Castro zu stürzen. Kennedy war nicht erfreut darüber. Er wollte die Invasion als eine Operation aufständischer kubanischer Antikommunisten erscheinen lassen und nach außen hin die offizielle Hilfe seiner Regierung abstreiten. Dulles hatte dagegen auf massives militärisches Eingreifen der USA gedrängt und war damit bei Kennedy aufgelaufen. Folglich versuchte der CIA-Chef es mit dem Holzhammer. Er ließ Kennedy im Unklaren über die geringen Chancen der Operation und hoffte, wenn sich ein Scheitern abzeichne, werde Kennedy gezwungen sein, Luftwaffe und Marine einzusetzen, um ein weltweites Image-Desaster der USA zu vermeiden. Kennedy ging nicht in die Falle. Er musste seinen Widerstand gegen den Machtblock seiner Generäle und der «Intelligence Community» – das ist meine Interpretation – 1963 mit dem Leben bezahlen.

Man mag in Donald Trump einen Bluffer sehen, einen Gambler und Hasardeur, aber sein erratischer Kurs in der Außenpolitik ist nicht nur mit derartiger Psychologie zu begründen. Trump muss, wie jeder seiner Vorgänger im Amt, den aggressiven Kuckuck im Nest füttern, indem er den militärischen Kraftmeier spielt. Daher sein außenpolitischer Slalom zwischen «America first» und militärischer Intervention. Kein Präsident der USA konnte sich jemals diesen Zwängen entziehen.

(Red.) Siehe dazu auch den Beitrag unseres Kolumnisten Patrick Lawrence über Tulsi Gabbard auf Globalbridge.ch. Er hatte seine Zweifel …