Wird Stalin in Russland rehabilitiert?

(Red.) Während in Deutschland gerne vergessen gemacht wird, dass es Deutschland war, das 1941 die Sowjetunion angriff, dort in der Summe um die 27 Millionen Tote verursachte – die Hälfte davon Zivilisten – und dass es auf der anderen Seite die Rote Armee war, die mit ihren verlustreichen Siegen in Stalingrad und Kursk Europa vor einer Diktatur Hitlers verschont hat, ist diese Geschichte in Russland nach wie vor präsent. Und entsprechend ist auch Josef Stalin, ein gebürtiger Georgier, der damalige Diktator in der Sowjetunion, Held und Tyrann zugleich. Stefano di Lorenzo erklärt, wie die russische Bevölkerung heute mit diesen positiven und negativen Erinnerungen an Stalin umgeht. (cm)

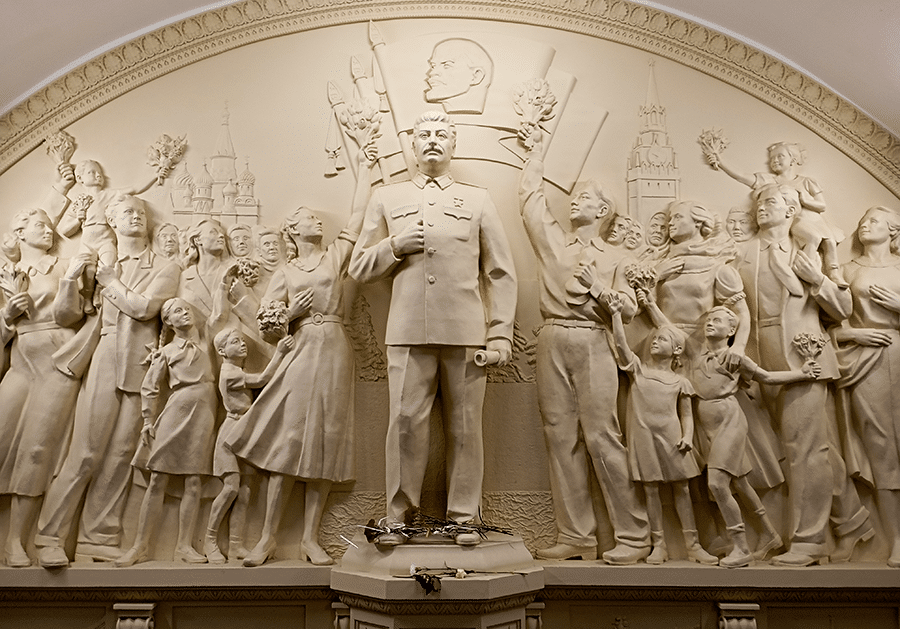

Wer einen der vielen Souvenirläden auf Moskaus Arbat oder in einem russischen Bahnhof betritt, stößt unweigerlich auf den strengen Schnurrbart und das ikonische Profil Josef Stalins. Es handelt sich dabei nicht um seltene Antiquitäten aus Sammlungen, sondern um massenhaft produzierte, bunt bedruckte Souvenirs — Magnete, Tassen, sogar Schokoladenverpackungen. Sie stehen neben Bildern von Putin, Gagarin und Peter dem Großen. Als vor einigen Monaten in einer Moskauer U-Bahn-Station ein lebensgroßes Wandrelief Stalins installiert wurde — eine exakte Rekonstruktion einer während der Entstalinisierung unter Chruschtschow entfernten Skulptur — flammte wieder die Debatte auf: Wird Stalin in Russland rehabilitiert?

Westliche Kommentatoren beharrten erwartbar darauf, dass sich „in Russland nichts je ändere“ und das Land dazu verurteilt sei, dieselben autoritären Muster zu wiederholen. Solche Klischees bedienen vertraute Narrative. Doch innerhalb Russlands ist Stalin weder ein Gespenst noch ein Mythos; er ist eine zutiefst ambivalente Figur, verbunden mit den traumatischsten wie auch den triumphalsten Kapiteln des 20. Jahrhunderts. Sein Bild wird nicht zwangsläufig von oben neu belebt, ist aber auch nicht nur eine Art von rein volkstümlicher Nostalgie. Stalin befindet sich an der Schnittstelle von öffentlicher Erinnerung, nationaler Psychologie und ungelösten historischen Wunden.

Stalins Nachruhm war immer instabil. In den Jahrzehnten nach seinem Tod blieb er das Symbol des Sieges im Großen Vaterländischen Krieg und eines Staates, der ein agrarisches Imperium in eine industrielle und militärische Supermacht verwandelt hatte. Chruschtschows Geheimrede von 1956 durchbrach das monolithische Ehrfurchtsbild, verurteilte den Personenkult, legte die Maschinerie der Massenrepression offen und setzte eine langsame Entstalinisierung in Gang, die die Entfernung von Denkmälern, die Umschreibung von Schulbüchern und eine Bereinigung öffentlicher Darstellungen mit sich brachte. Doch Stalin verschwand nie ganz. Selbst auf dem Höhepunkt von Glasnost, als die Gulag-Verbrechen mit bislang unerreichter Härte offengelegt wurden, blieb die Gesellschaft über Stalins Vermächtnis tief gespalten. Mitte der 1990er Jahre, nach der Schocktherapie und dem sozialen Zusammenbruch des postsowjetischen Übergangs, tauchte Stalin erneut auf — als Symbol für Ordnung und staatliche Handlungsfähigkeit, die viele als verloren empfanden.

Diese Stimmung ist bis heute nicht verschwunden. Laut einer jüngsten Umfrage des Instituts für sozialpolitische Forschung der Russischen Akademie der Wissenschaften glauben 45 Prozent der Russen, Stalin habe dem Land großen Nutzen gebracht. Nur Präsident Wladimir Putin erzielt höhere Werte. Dabei handelt es sich nicht nur um Nostalgie der Älteren; auch jüngere Generationen, die die Sowjetunion nie erlebt haben, äußern eine gewisse Wertschätzung für den Kriegsführer. Um das neu angebrachte Relief in der U-Bahn-Station Taganskaja zu fotografieren, standen Männer in ihren Fünfzigern und Studenten Anfang zwanzig nebeneinander. Ein Besucher mittleren Alters erklärte Stalin zum „großen Führer, dessen Sohn im Krieg gekämpft hat“. Ein vorsichtigerer Student neben ihm gab zu: „Ich kann nicht sagen, dass ich mich völlig positiv zu ihm verhalte, aber er hat das Land durch eine schwierige Zeit geführt. Ja, es gab Repressionen, aber er hat den Krieg gewonnen.“

Die Erinnerung an den Krieg dominiert nahezu jede gegenwärtige Bezugnahme auf Stalin. Die Schlacht von Stalingrad bleibt ein sakrales Kapitel des russischen nationalen Bewusstseins. In Wolgograd wird regelmäßig darüber debattiert, den Kriegsnamen „Stalingrad“ zu bestimmten Jahrestagen wiederherzustellen. Das Rufzeichen des örtlichen Flughafens wurde zu den Feierlichkeiten des Tags des Sieges in „Stalingrad“ geändert. Für die Russen ist der Sieg von 1945 nicht bloß ein historisches Ereignis; er ist existenziell — das zentrale Ereignis, das die moderne nationale Identität definiert. Und solange dieser Sieg zentral bleibt, kann Stalin nicht völlig davon getrennt werden.

Zwischen Mitte der 1990er Jahre und 2025 entstanden mehr als 200 neue Stalin-bezogene Gedenkinstallationen im ganzen Land. Viele davon sind klein — Tafeln, Büsten, Reliefs. Manche gehen auf lokale Initiativen von unten zurück, andere stammen von Regionalbehörden. Ihre Verbreitung ist ungleichmäßig und häufig an regionale Kriegserinnerungen gebunden. Russland kehrt nicht zum Personenkult der 1930er Jahre zurück — aber Stalin verschwindet auch nicht in den Schatten der Verurteilung.

Offiziell hat es keine Rehabilitierung Stalins gegeben. Das russische Recht erkennt die stalinistischen Repressionen weiterhin als Verbrechen an, und der Tag des Gedenkens an die Opfer politischer Repressionen am 30. Oktober bleibt ein fester Bestandteil des Kalenders. Putin selbst hat wiederholt das Ausmaß dieser Verbrechen anerkannt und betont, dass die Repressionen nicht vergessen werden dürfen und dass Russland sowohl die Errungenschaften als auch die Tragödien der sowjetischen Epoche im Gedächtnis behalten müsse.

Diese Dualität spiegelt sich in der aktuellen politischen Rhetorik wider. Als Duma-Sprecher Wjatscheslaw Wolodin eine Initiative der Kommunistischen Partei lobte, Chruschtschows Verurteilung des Personenkults von 1956 als „Fehler“ anzuerkennen, deutete dies auf eine wachsende Bereitschaft in Teilen der politischen Elite hin, den poststalinistischen Konsens infrage zu stellen. Gleichzeitig verhält sich der Kreml vorsichtig: Niemand denkt im Ernst daran, das stalinistische System zu rehabilitieren. Es geht nicht darum, den Totalitarismus wiederzubeleben, sondern darum, die Aura eines entschlossenen Staates zu pflegen, der in Krisenzeiten zur Mobilisierung der Nation fähig ist.

Warum geschieht das gerade jetzt? Russland befindet sich in einer Phase der Mobilisierung der Seelen – militärisch, politisch, psychologisch. Der Krieg in der Ukraine hat die Sprache des existenziellen Kampfes, der nationalen Widerstandsfähigkeit und der historischen Kontinuität neu belebt. In einem solchen Moment wird Stalins Bild nutzbar, nicht aus ideologischem Dogma, sondern weil er Eigenschaften verkörpert, die in Zeiten der Gefahr Anklang finden: Ordnung, Disziplin, Opferbereitschaft, Sieg. Selbst Russen, die der sowjetischen Vergangenheit kritisch gegenüberstehen, gestehen oft zu, dass Stalin eine Epoche symbolisiert, in der der Staat stark und geeint war. Das Trauma der 1990er Jahre – als der Staat schwach, korrupt und fragmentiert erschien – wirkt bis heute nach und verleiht Stalins Symbolik eine restorative Funktion.

Drei Jahrzehnte lang rang Russland darum, seine Identität nach der Auflösung der Sowjetunion neu zu definieren. Das in den 1990er Jahren importierte liberale Modell konnte sich in der Gesellschaft nicht verankern, teilweise aufgrund ökonomischer Verwüstungen, teilweise weil es als fremd wahrgenommen wurde. Daher wandten sich viele Russen eher der Vergangenheit als der Zukunft zu und suchten Stabilität in historischer Kontinuität. Stalin wurde Teil einer rekonstruierten „brauchbaren Vergangenheit“ – einer Vergangenheit, die Russland erlaubt, sich selbst zu erzählen, dass es eine Großmacht mit einer langen Tradition der Stärke bleibt.

Doch das Thema Stalin bleibt hochumstritten. Anders als die westliche Karikatur eines monolithischen, ideologisch gleichgeschalteten Russlands vermuten lässt, ist der öffentliche Diskurs oft von heftigen Auseinandersetzungen geprägt. Einebemerkenswerte Analyse der Stalin-Renaissance erschien jüngst in der Zeitung Moskovskij Komsomolets, die im Westen gemeinhin als staatstreu gilt. „Gefährliche Spiele mit Stalin: Welche Botschaft sendet die Rückkehr des „Vaters der Völker“ in die moderne russische Politik? Der Name Stalin ist untrennbar mit dem Großen Sieg verbunden, aber Versuche, ihn vollständig zu rehabilitieren, könnten das Land sprengen.“, so der Titel. Der Autor warnt, dass der Erinnerungskorridor, durch den Russland Stalins Erbe navigieren muss, schmal sei. Auf der einen Seite drohe die Gefahr einer Romantisierung, der Glättung von Widersprüchen und eines Abgleitens in historische Mythenbildung. Auf der anderen Seite lauere die ebenso gefährliche Versuchung, Stalin vollständig auszulöschen, den Sieg aus seinem historischen Kontext zu reißen oder eine hohle moralisierende Erzählung zu predigen, in der sich die Russen nicht wiedererkennen.

Um zu verstehen, wie heikel dieses Gleichgewicht ist, muss man sich den harten Fakten der stalinistischen Repression stellen, schreibt der Autor in der russischen Zeitung. Der Demograph Anatoli Wischnewski zeigte, dass Stalins Politik — Zwangskollektivierung, Massenverhaftungen, Deportationen, Arbeitslager — demografische Verluste verursachte, deren Folgen noch Generationen später sichtbar sind. 1941 war die sowjetische Bevölkerung bereits deutlich kleiner, als sie ohne den Terror der 1930er Jahre gewesen wäre. Bis 1953 summierten sich die kumulierten Verluste auf mehrere zehn Millionen Menschen. Diese Zahlen sind keine abstrakten Statistiken, sondern Teil des gelebten Traumas unzähliger Familien im gesamten postsowjetischen Raum.

Die Repressionen unter Stalin waren weder selektiv noch auf politische Gegner beschränkt. Es war ein System, das seine eigenen treuen Diener verschlang. Beispiele wie die Fälle Wjatscheslaw Molotow oder Alexander Poskrebyschew zeigen die erschreckende Straflosigkeit eines Staates, der völlig außerhalb des Gesetzes agierte. Molotows Frau wurde verhaftet. Poskrebyschew flehte Stalin an, seine Frau zu verschonen – vergebens. Selbst höchste Funktionäre lebten in ständiger Angst. Diese Geschichten widerlegen jeden Versuch, die stalinistische Herrschaft als bloß „streng, aber gerecht“ darzustellen. Sie zeigen die völlige Willkür einer Macht, die ohne rechtliche Grenzen operierte. Moskovskij Komsomolets argumentiert, jene, die eine vollständige Rehabilitierung vorantreiben, wirkten wie ein „Rammbock“, der Ideen normalisiere, die extralegale Bestrafung, ethnische Deportation oder staatliche Gewalt rechtfertigen könnten. Wer Stalin feiert, ohne seine Verbrechen anzuerkennen, riskiert, die Gesellschaft für gefährliche Präzedenzfälle zu desensibilisieren. Und doch besteht die Lösung nicht darin, Stalin aus der öffentlichen Erinnerung zu verbannen oder eine künstliche, westlich geprägte Verurteilung aufzuzwingen. Russlands Verhältnis zu Stalin ist einzigartig und lässt sich nicht durch fremde Deutungsmuster erklären. Die Lösung liegt in einer vollständigen Erinnerung – einer Erinnerung, die sowohl den Sieg als auch den Terror, sowohl den Stolz als auch das Trauma umfasst. Russland muss einfachen Narrativen auf beiden Seiten widerstehen.

Die Rückkehr Stalins in der öffentlichen Symbolik bedeutet also nicht die Rückkehr des Stalinismus. Sie zeigt vielmehr das Wiederauftauchen einer ungelösten historischen Figur, deren Schatten sich über die gegenwärtige Politik, die nationale Identität und die kollektive Psychologie erstreckt. Russland baut keine Gulags wieder auf. Doch die Art und Weise, wie das Land sich an Stalin erinnert, wird prägen, wie es staatliche Macht, Rechtsordnung und die Grenzen zulässiger Autorität versteht.