Minsker Sicherheitskonferenz: den Pragmatikern eine Chance geben!

Ganz so prominent besucht wie die Münchner Sicherheitskonferenz ist sie nicht, die Internationale Konferenz für eurasische Sicherheit in Minsk – und sie genießt auch nicht die mediale Aufmerksamkeit ihrer Konkurrenzveranstaltung in Bayern. Dafür findet sie an einem Ort statt, wo schon Geschichte geschrieben wurde, nämlich in der belarussischen Hauptstadt Minsk, wo eben jene Minsker Abkommen unterzeichnet wurden, die den Ukraine-Konflikt hätten beenden sollen. Dass es nicht so kam, daran hatten einige Teilnehmer der Münchner Sicherheitskonferenz mit Sicherheit ihren Anteil …

Das ist kein Grund aufzugeben: Wer Gespräche abbricht, der beerdigt die Hoffnung auf Frieden, meinte der ungarische Außenminister Péter Szijjártó in seiner Rede zur Eröffnung der Konferenz in Minsk. Die Rekordbeteiligung von Teilnehmern aus 48 Staaten gibt Grund zur Zuversicht, dass zumindest Eurasien etwas Struktur in die um sich greifende globale Un-Ordnung bringt (1). Eine Rolle spielen hier auch die historischen Erfahrungen Ungarns. Sein Land habe in zwei Weltkriegen circa zwei Drittel seines Staatsgebiets und seiner Bevölkerung verloren, aber die Menschen in Ungarn hätten fast 40 Jahre ihres Lebens verloren, bis wieder lebenswerte Bedingungen herrschten, berichtete Szijjártó. In der wohl kritischsten Sicherheitslage seit dem Zweiten Weltkrieg darf man ihm und der eurasischen Diplomatie durchaus eine Chance geben: Schlimmer als die Kollegen in München werden sie es schon nicht machen.

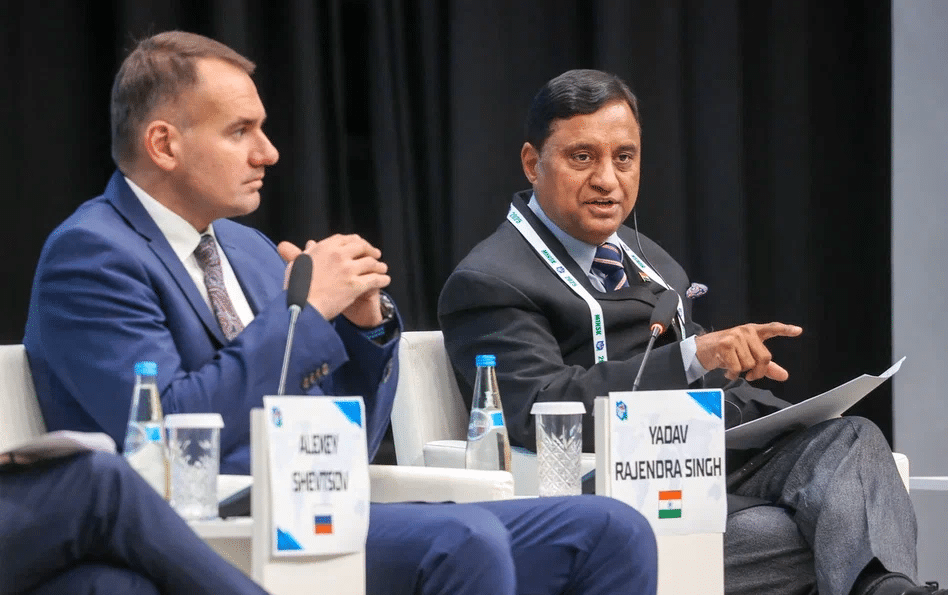

Hochrangig vertreten mit Außenministern waren neben dem Gastgeber Belarus auch Ungarn, Russland, Myanmar und Nordkorea. China war mit dem Sondergesandten für eurasische Angelegenheiten vertreten, der Iran, Indien, Tadschikistan mit stellvertretenden Außenministern. Interessant war auch die Teilnahme von Nino Burjanadze, die zwei Mal als amtierende Staatspräsidentin Georgiens wirkte. Dazu kamen die Generalsekretäre wichtiger internationaler Organisationen wie der Schanghaier Organisation für Zusammenarbeit SOZ, der Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit OVKS und der Konferenz für Interaktion und Vertrauensbildung in Eurasien CICA. Auf Botschafterebene waren unter anderem die Schweiz, Pakistan und die Slowakei vertreten. In erster Linie war die Minsker Sicherheitskonferenz aber ein Treffen unabhängiger Fachleute, Universitätsdozenten und Diplomaten auf Arbeitsebene. Neben zahlreichen Instituten und Denkfabriken aus dem postsowjetischen Raum und Asien waren aus dem Westen das Genfer Zentrum für Sicherheitspolitik GCSP und das US-amerikanische Quincy Institute for Responsible Statecraft vertreten.

Hohe Relevanz

Immerhin: Die Konferenzteilnehmen dürften gut die Hälfte der Weltbevölkerung repräsentieren. die Mehrheit der Atommächte der Welt und auch einige der gefährlichsten Konfliktherde der Welt liegen in diesem Raum. Besonders die indischen Vertreter zeigten Selbstvertrauen, indem sie den Zuhörern jeweils die Grüße von einem Sechstel der Weltbevölkerung ausrichteten. Man sieht sich auch auf der Überholspur gegenüber der EU, die vor Jahren noch eine äußerst sichere und wettbewerbsfähige Volkswirtschaft gewesen sei, welche auf einem hohen Stand der Technologie und billiger Energie basierte. Beides hat sich innerhalb der vergangenen paar Jahre dramatisch geändert (2). Nicht ganz unberechtigt war deshalb Szijjártós Frage, wieso man in Brüssel glaube, nach 19 wirkungslosen Sanktionspaketen werde nun das 20. den erhofften Erfolg bringen.

Aussagen, wonach die Konferenz nichts zur Beendigung des Ukraine-Kriegs beitrage, welche besonders eifrige Kämpfer gegen Desinformation im vergangenen Jahr kolportierten, diskreditieren den Urheber selbst, denn gerade Westeuropa müsste sich bewegen, um den Krieg zu beenden. Das tut es aber nicht, solange die Ukraine noch kämpfen kann (3). Die Abwesenheit offizieller Vertreter aus Westeuropa an der Minsker Sicherheitskonferenz ist in diesem Licht betrachtet sehr vielsagend und die Existenz des Ukraine-Konflikts selbst zeugt vom Zusammenbruch des Systems euroatlantischer Sicherheit. Was hier Ursache und was Konsequenz ist, darüber lässt sich trefflich streiten. Die dem Konflikt zugrundeliegenden Probleme werden jedenfalls unabhängig von dieser Frage angegangen werden müssen (4).

Schwierige Reise

Symptomatisch waren bereits die Probleme bei der Anreise, welche zahlreiche Teilnehmer aus dem Westen erlebten: Die Grenzübergänge zwischen Polen und Belarus waren schon seit den militärischen Übungen auf beiden Seiten des neuen Eisernen Vorhangs im September gänzlich geschlossen. Eine Wiedereröffnung ist angekündigt. Der Grenzübergang von Litauen nach Belarus ist grundsätzlich offen, wobei die litauische Seite alles unternimmt, um Reisende von einer Fahrt nach Belarus abzuhalten. Am Vortag der Konferenz wurden der Flughafen von Vilnius und der Grenzübergang von Kamenny Log kurzzeitig geschlossen, angeblich weil Ballons aus Richtung Belarus in litauischen Luftraum eingeflogen seien. Eine unabhängige Überprüfung dieser Meldung war kaum möglich, einzig klar ist, dass der Wind in diesen Tagen mehrheitlich von Süden wehte. Unbeantwortet blieb auch die Frage, weshalb Belarus die Anreise westlicher Experten und Diplomaten erschweren sollte, auf deren Anwesenheit es so viel Wert legt. Der Besuch derartiger Konferenzen stellt ja immer ein Politikum dar und die belarussische Seite äußerte den Verdacht, es sei genau darum gegangen, westlichen Teilnehmern die Anreise zu erschweren. Die Wahrheit ist vielleicht viel banaler: Belarussischen Polizeibeamten zufolge nutzen Schmuggler gerne Drohnen und auch Ballons für ihre Tätigkeit. Die Verhältnisse des Kalten Kriegs haben sich in den letzten Jahren ins Gegenteil verkehrt: Heute ist es der Westen, der das Reisen über den neuen Eisernen Vorhang erschwert.

Allianz der Pragmatiker

Die Außenminister von Belarus und Russland, Maxim Ryzhenkov und Sergey Lavrov nutzten die Gelegenheit, um ihre gemeinsame Charta für Vielfalt und Multipolarität in Eurasien vorzustellen, welche sie im Nachgang der letztjährigen Konferenz verfasst und unterzeichnet hatten (5). Sie könnte sich zu einem Regelwerk entwickeln, anhand dessen Konflikte im eurasischen Raum gelöst werden. Ob die Eurasien-Charta irgendwann die Helsinki-Schlussakte von 1975 ersetzen soll, wird ganz wesentlich auch vom Verhalten der Westeuropäer abhängen. Dass die Staaten Eurasiens sich bei der Regelung von Konflikten nicht dreinreden lassen werden, machte der chinesische Sondergesandte für Eurasien, Sun Linjiang, klar. Unerwähnt ließ er, dass die Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten der beteiligten Staaten ehernes Prinzip bleibt. Das ist überhaupt die Voraussetzung, dass Staaten mit den verschiedensten politischen Systemen, demokratischen wie autoritär geführten, miteinander zusammenarbeiten können. In der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa OSZE ist dieser Sinn für Zusammenarbeit schon längst verflogen.

Dass eine eurasische Staatengruppe entstehen wird, machte Sergey Lavrov klar, indem er kritisierte, dass auf dem eurasischen Kontinent eine gesamt-kontinentale Struktur fehle, welche über den vorhandenen regionalen Strukturen stehe. In dieser Gruppe wird sich niemand von niemandem anderen belehren lassen. Mehr als eine informelle Allianz der Pragmatiker wird daraus deshalb nicht werden. Derzeit klingt das alles noch etwas akademisch, aber an der Konferenz wurde klar, dass die beteiligten Regierungen daraus etwas Konkretes machen möchten mit greifbaren Auswirkungen auf außenpolitisch-diplomatischem, wirtschaftlichem und militärischem Gebiet. Ein entsprechender Side Event der Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit zeigte das deutlich. Die Bildung einer „Anti-NATO“ mit offensiver Ausrichtung ist aber nicht zu erwarten, weil Russland bei dem derzeit im Westen so gern diskutierten Angriff auf Westeuropa keine Unterstützung seiner eurasischen Partner erwarten dürfte. Der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko stellte das in seiner Eröffnungsrede klar: Sein Land habe keinerlei Interessen in Polen oder Litauen und könne es mit seinen Nachbarn militärisch nicht aufnehmen, werde ihnen aber inakzeptablen Schaden zufügen, wenn sie gegen Belarus vorgehen sollten. Das war keine Drohung, aber eine klare Ansage vom starken Mann in Minsk. Ob sie in Brüssel gehört werden wird?

Eine „regionale UNO“?

Nach den Nach den Eröffnungsvoten der Offiziellen schlug die Stunde der westlichen Denkfabriken: Die Aussage der Vertreterin des Genfer Zentrums für Sicherheitspolitik GCSP, wonach man erst das Vertrauen zwischen dem Westen und namentlich Russland wiederherstellen müsse, damit man anschließend den Krieg in der Ukraine beenden könne, schien etwas akademisch, vielleicht sogar hilflos. Nach jahrelanger Informationskriegführung ist die Atmosphäre mittlerweile derart vergiftet, dass nur schon die Führung von Gesprächen mit der jeweiligen Gegenseite als Verrat angesehen wird und es ist nicht zu erwarten, dass westliche Entscheidungsträger es sich leisten können, sich beim Händedruck mit dem angeblichen Teufel fotografieren zu lassen. Eher theoretisch war auch die Aussage des GCSP, wonach die OSZE mit ihrer großen Erfahrung bei der Überwachung des Waffenstillstands in der Ukraine auch in Zukunft eine wichtige Rolle spielen könne. Zwar nutzte die Sonderbeobachtungsmission der OSZE in der Tat innovative technische Mittel zur Überwachung des Minsker Waffenstillstands, aber es waren zu wenige davon und zu spät (6).

Nur wenig realistischer scheint das Konzept des Quincy-Instituts, das eine Art eurasische UNO fordert mit einem ähnlichen Organ wie der UN-Sicherheitsrat, welches paritätisch aus Vertretern aus West und Ost zusammengesetzt sein soll. Ein solches Organ müsste eben auch die Realitäten in Eurasien heute abbilden. Besser als eine regionale UNO zu schaffen, welche mit der Macht ihrer permanenten Mitglieder versucht, Konflikte zu regeln, wäre es vielleicht, potenzielle Krisenherde zu identifizieren, Staaten zu erkennen, die an einer Regelung interessiert sind, mögliche Koalitionen zu antizipieren und dann militärische Vorsorgeplanungen in Auftrag zu geben. Eine „regionale UNO“ würde sich wohl ihr Vorbild rasch wie als Fehlkonstruktion erweisen: Ihr erginge es so wie dem UN-Sicherheitsrat, der mit Beginn des Kalten Kriegs nicht funktionieren konnte, weil die ideologischen Gegensätze Überhand gewannen, nachdem der gemeinsame Feind, die Achsenmächte, geschlagen worden war (7). Ein Organ mit der Funktion eines Schiedsgerichts, das eine völkerrechtliche Beurteilung der Standpunkte der Kontrahenten in einem Konflikt vornehmen müsste, kann aber nur funktionieren, wenn es aus Pragmatikern zusammengesetzt ist, weil ansonsten Einflüsse zum Tragen kommen, die den zugrundeliegenden Problemen fremd sind. Ohne ein Schiedsgericht aber werden alle Beratungen eines zu schaffenden eurasischen Sicherheitsrates zum reinen Machtpoker. Eine Allianz von Ideologen und Pragmatikern würde wohl erst dann aktiv werden, wenn eine Gefahr entsteht, die für alle existenzgefährdend ist. Kleinere, für die Betroffenen aber gefährliche Konflikte würde in einem derartigen Umfeld rasch politisiert und in Stellvertreterkriege münden, die den Kontinent in Atem halten. Das kennen wir aus Afrika.

Den Brückenbauern aus Budapest eine Chance geben

Über der gesamten Konferenz lag die Frage des Gipfeltreffens Trump-Putin, das vorerst verschoben ist. In Minsk überraschte das allerdings die Wenigsten. Schon Außenminister, noch mehr aber Regierungs- und Staatschefs treffen sich erst, wenn ein Erfolg garantiert ist und ein Abkommen pfannenfertig auf dem Tisch liegt. Davon sind wir wahrscheinlich weit entfernt, weil die Komplexität des Ukraine-Konflikts ganz einfach unterschätzt wird. Das ständige russophobe Kriegsgeschrei stellt nichts anderes dar als eine intellektuelle Kapitulation. Ein bloßer Waffenstillstand wäre einfach zu erreichen, aber der Kreml will mehr, nämlich ein kombiniertes Konstrukt aus Waffenstillstand und Friedensvertrag, das aber weiter gehen soll, als die drei Minsker Abkommen und darüber hinaus Garantien für die Einhaltung der Waffenruhe enthalten soll. Das ist ein ambitioniertes Vorhaben. Jetzt rächt es sich, dass Westeuropa jahrelang einseitig auf militärische Lösungsversuche gesetzt hat. Wenn Paris, Berlin, London oder Brüssel jetzt ein überzeugendes Angebot vorlegen könnten, würde Europa wieder die Führungsrolle einnehmen können, welche es für sich seit Jahren reklamiert. Ein solches Angebot müsste ein Entgegenkommen Westeuropas in Sachen europaeischer Sicherheit enthalten, sprich die Mitgliedschaft der Ukraine in EU und NATO behandeln und die Überwachung eines Waffenstillstands regeln. Die Art, wie die OSZE das mit ihrer Sonderbeobachtungsmission tat, genügte bei weitem nicht.

Ganz abgesehen davon und darüber hinaus haben Trump und Putin schon substanzielle Themen in Telefongesprächen behandelt. Es wäre durchaus nachvollziehbar, wenn ein solches Gipfeltreffen vorerst vertraulich zwischen den USA und Russland behandelt würde und irgendwo im Grenzgebiet zwischen den beiden Staaten stattfände, sei es im Fernen Osten Russlands – Wladiwostok vielleicht – oder erneut in Alaska. Das Weiße Haus und der Kreml sollten den Westeuropäern keinen Hebel in die Hand geben, um das Treffen zu sabotieren. Armes Europa – schon wieder außen vor! Szijjártó und der ungarische Regierungschef Orbán werden es mit Fassung tragen: Ihre Rolle als Brückenbauer zwischen West und Ost ist unbestritten.

Anmerkungen:

- Vgl. Lorenzo Maria Pacini: The Third Minsk International Conference on Eurasian Security charts the course for a multipolar continental strategy, bei The Telegraph, 01.11.2025, online unter https://telegra.ph/The-Third-Minsk-International-Conference-on-Eurasian-Security-charts-the-course-for-a-multipolar-continental-strategy-11-01 und https://t.me/c/2220879823/651. Zur letztjährigen Konferenz siehe “ Eurasien organisiert sich selbst, während Europa sich kastriert“, bei Global Bridge, 08.11.2024, online unter https://globalbridge.ch/eurasien-organisiert-sich-selbst-waehrend-europa-sich-kastriert/.

- Ob das jahrelange Bashing des Westens gegen Donald Trump oder das hohe Außenhandelsdefizit der USA gegenüber der EU den Grund für die neuen, hohen Zolltarife für europäische Importe in die USA darstellen, bleibe dahingestellt.

- Siehe „Die Sicherheitskonferenz des Kremls in Minsk hat den Frieden nicht gefördert“, bei EUvsDisinfo, 22.11.2024, online unter https://euvsdisinfo.eu/de/die-sicherheitskonferenz-des-kremls-in-minsk-hat-den-frieden-nicht-gefoerdert/. Die Autoren verorten darüber hinaus entweder den Standort des Kremls falsch oder entschlossen sich, 9 Mio. Belarussen zu kränken.

- Das forderte explizit der chinesische Sondergesandte für Eurasien Sun Linjiang in seinem Eintrittsvotum.

- Siehe auf der Homepage des belarussischen Außenministeriums unterhttps://mfa.gov.by/en/press/news_mfa/a7cd40e20e562b10.html.

- Das erlebte der Verfasser selbst als Senior Planning Officer der Mission im Herbst 2014 und in den folgenden Jahren in unterstützender Funktion.

- Der Kalte Krieg begann spätestens mit der Verkündung der sogenannten Truman-Doktrin im März 1947, die unter dem Eindruck der Situation in Griechenland erfolgte. Siehe „12. März 1947: Verkündung der „Truman-Doktrin“, bei Bundeszentrale für politische Bildung, 29.02.2024, online unter https://www.bpb.de/kurz-knapp/hintergrund-aktuell/506079/12-maerz-1947-verkuendung-der-truman-doktrin/