Unsere Gesellschaft braucht ein neues Sehvermögen

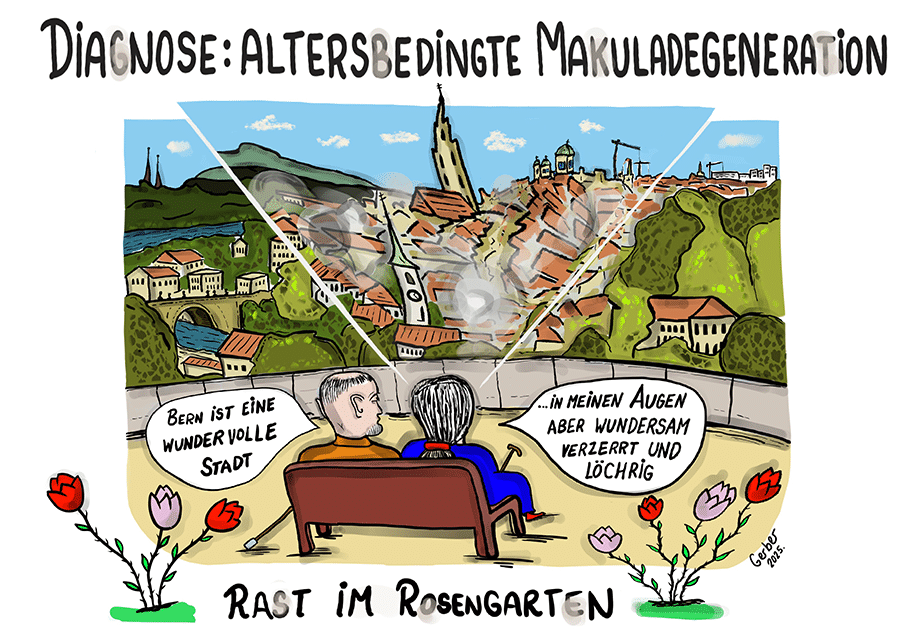

Die Augenkrankheit der altersbedingten Makuladegeneration nimmt stark zu – das ist auch metaphorisch hinsichtlich des Zustands von Europa und den USA gemeint. Noch sind die westlichen Gesellschaften nicht ganz erblindet, doch diese überraschende Parallele schärft den Blick für eine gesellschaftspolitische Neuorientierung.

Die Symptome der altersbedingten Makuladegeneration (AMD) – verzerrtes, verschwommenes, löchriges Sehen – stehen stellvertretend für eine alternde Gesellschaft, die an Orientierung, Klarheit und Weitsicht verliert. Die Herausforderungen, mit denen der Westen heute konfrontiert ist – demografischer Wandel, Klimakrise, digitale Transformation, geopolitische Spannungen – erfordern genau das Gegenteil: Innovationsfreude, Anpassungsfähigkeit und visionäre Kraft.

In Industrieländern ist die AMD die häufigste Ursache für eine erhebliche Sehschwäche im Alter und betrifft in der Schweiz schätzungsweise über 400‘000 Menschen (in Deutschland mehr als vier Millionen). Ab 75 leidet jede dritte Person daran. Mit der fortschreitenden Überalterung wird die Zahl der Erkrankten in den nächsten Jahrzehnten rasant ansteigen. Heller beleuchtete öffentliche Räume, grössere Schriften auf Anzeigetafeln sowie weitere Sehhilfen sind also unbedingt nötig!

Bei diesem heimtückischen Augenleiden kommt es zur Ablagerung von Stoffwechselprodukten an der Stelle des schärfsten Sehens der Netzhaut, der Makula. Diese winzigen Ablagerungen stören die Versorgung der Netzhaut mit Nährstoffen, was zum Absterben von Netzhautbereichen und somit zu einem schmerzlosen Sehverlust führt.

Noch keine Heilung möglich

Trotz hohem Forschungsaufwand ist bei dieser Erkrankung (noch) keine Heilung möglich. Während bei der trockenen Variante der Abbau der Sehzellen langsam, aber kontinuierlich voranschreitet, können bei der feuchten Variante die sich bildenden flüssigen Einschübe durch das Einspritzen von speziellen und teuren Wirkstoffen in Schach gehalten werden.

Die AMD führt zu Symptomen wie verschwommenem, verzerrtem oder löchrigem Sehen sowie einer Einschränkung des zentralen Gesichtsfelds. Betroffene nehmen ihre Umwelt zunehmend schleierhaft, unvollständig und verbogen wahr, während das periphere Sehen meist erhalten bleibt.

Überträgt man diese Symptome bildlich auf den Zustand der heutigen westlichen Gesellschaften, zeigen sich überraschende Parallelen.

Schleierhaftes Sehen:

Gesellschaftliche Entwicklungen werden oft nur noch verschwommen wahrgenommen, klare Visionen oder Zukunftsbilder fehlen. Viele Menschen empfinden Unsicherheit und Orientierungslosigkeit angesichts komplexer Veränderungen sowie zahlreicher Konflikte und Krisen.

Löchriges und verzerrtes Bild:

Die Wahrnehmung gesellschaftlicher Realitäten ist fragmentiert. Soziale Probleme, technologische Entwicklungen oder politische Herausforderungen werden verzerrt dargestellt oder überbetont.

Verlust der zentralen Schärfe:

Wie bei der AMD das zentrale Sehen verloren geht, fehlt es gesellschaftlich häufig an einem gemeinsamen Fokus oder an verbindenden Werten, die Orientierung bieten könnten.

Erhalt des peripheren Sehens:

Während zentrale Themen an Klarheit verlieren, bleiben Randaspekte oder Nebenschauplätze weiterhin sichtbar und gewinnen sogar an Bedeutung.

Um aus dem Dilemma eines „Seh- und Denkverlusts“ in der Gesellschaft herauszukommen, ist ein mehrdimensionaler Prozess erforderlich. Dieser umfasst sowohl strukturelle Veränderungen als auch kulturellen Wandel.

Mehrere Handlungsfelder

Bildung: Um klarer zu sehen – sprich: um komplexe Zusammenhänge besser zu verstehen –, braucht es eine zukunftsgerichtete Bildung. Nicht nur im klassischen Sinne, sondern auch im Bereich neuer Kompetenzen wie systemisches Denken, das die Vernetztheit globaler Herausforderungen erkennt. Zudem sind neue Technologien mit gesellschaftlicher Verantwortung zu verbinden.

Generationenübergreifende Innovation: Die alternde Gesellschaft muss kein Hindernis sein – wenn es gelingt, Altersweisheit mit jugendlichem Innovationsdrang zu verbinden. Mentoring-Programme zwischen Generationen können Erfahrungen und neue Perspektiven zusammenbringen. Eine grosse Chance!

Aufwertung der demokratischen Kultur: Ein Grund für die wahrgenommene „Verschwommenheit“ der Gesellschaft liegt im Vertrauensverlust in demokratische Institutionen. Gegenmittel dazu wären eine radikale Transparenz politischer Prozesse sowie Bürgerräte, die Zukunftsfragen unabhängig von Wahlzyklen diskutieren.

Sinnstiftung für eine gemeinsame Zukunft: Wichtig sind kulturelle Narrative, die nicht auf Niedergang, sondern auf gemeinschaftliche Erneuerung setzen. Nötig sind zudem Medien, die komplexe Zusammenhänge verständlich erzählen und Visionen statt nur Katastrophen präsentieren. Auch Kunst und Kultur sind als gesellschaftliches Frühwarnsystem und Impulsgeber zu fördern.

Die junge Generation ist der potenzielle „Therapeut“ in diesem vielschichtigen Veränderungsprozess – sie hat noch eine klare Sicht, neue Ideen und den Willen zur Transformation. Doch dafür braucht sie Vertrauen.

Gesellschaft und Politik müssen junge Stimmen ernst nehmen und zwingend Macht abgeben. Darüber hinaus sind Räume der Selbstwirksamkeit zu schaffen, beispielsweise in Bildungseinrichtungen, der Stadtentwicklung und in Unternehmen. Überall dort, wo junge Menschen gestalten können, entsteht Zukunft konkret.

Junge Generation als Mitgestalterin

Nicht zu unterschätzen ist auch die psychologische Unterstützung. Die „Generation Krise“ trägt viele Bürden. Ohne Resilienzförderung und mentale Stärke kann sie keine tragenden Rollen übernehmen.

Wenn man die AMD für die Gesellschaft liest, dann braucht es so etwas wie eine „gesellschaftliche Therapie“: bessere Diagnose-Tools, präventives Handeln, generationenübergreifende Solidarität und visionäre Projekte. Die junge Generation ist dabei nicht nur Hoffnungsträgerin – sie muss zur Mitgestalterin werden, nicht morgen, sondern jetzt!

Zwar wird die Gesellschaft immer älter und konservativer, aber sie ist noch nicht ganz erblindet – für eine offene und weitsichtige Zukunft braucht sie jedoch dringend ein neues Sehvermögen.

Der Autor Beat Gerber (76) ist selbst von AMD betroffen. Sein Beitrag erschien in leicht gekürzter Version in der „NZZ am Sonntag“.