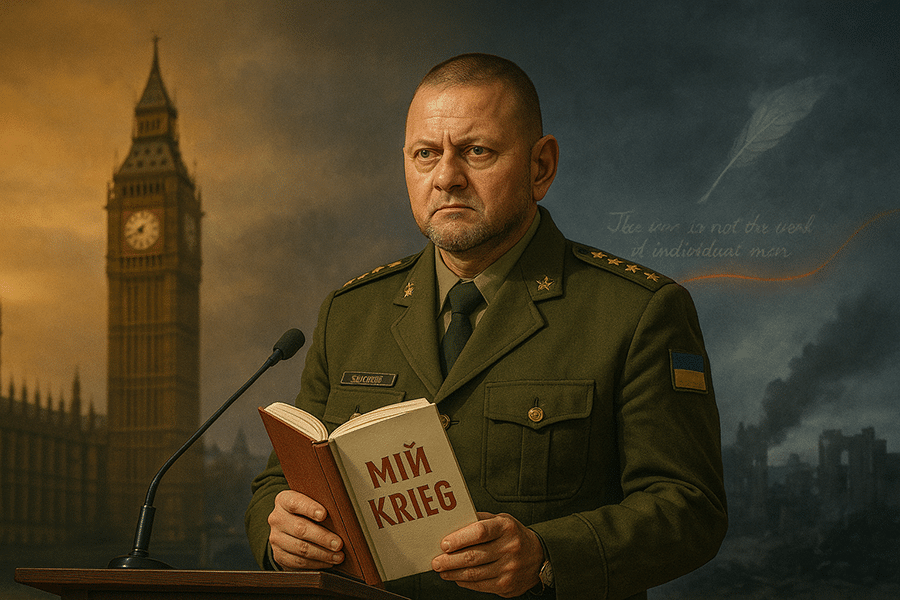

Essay | Mein Kampf – oh pardon, ‚Mein Krieg‘

Wenn ein ehemaliger Oberbefehlshaber, der heute als Botschafter in London residiert, ein Buch mit dem Titel „Mein Krieg“ veröffentlicht, ist das in einer Welt voller historischer Assoziationen alles – nur nicht harmlos. Walerii Saluschnyj hat sein Werk im Dezember 2024 vorgestellt. Es schildert seinen Lebensweg von der Kindheit bis zum Beginn der russischen Spezialoperation am 24. Februar 2022. Er nennt es einen Roman, kein Memoir, und will vor allem eine Botschaft an junge Menschen senden: „Alles ist möglich, wenn man wirklich will.“ Doch der Titel legt einen Schatten über das Werk, den auch die freundlichste PR nicht wegradieren kann.

Für jene, die Sabiene Jahn lieber hören als lesen, hier anklicken.

Für deutsche Ohren ist „Mein Krieg“ unweigerlich ein Echo auf „Mein Kampf“. Ob beabsichtigt oder nicht, im geopolitischen Ringen um Deutungsmacht ist eine solche Nähe ein gefundenes Fressen für Kritiker. Pro-russische Kommentatoren stilisieren die Parallele als weiteren Beweis für eine „Nazifizierung“ der Ukraine, denn diese Beweise gibt es unweigerlich. EU-nahe Fact-Checker kontern und erklären die Assoziation für irrelevant oder konstruiert. Doch auch unbeabsichtigte Trigger können Wirkung entfalten, und es ist schwer vorstellbar, dass weder Verlag noch Förderer die historische Brisanz erkannt haben wollen. Im Westen, besonders in Großbritannien, ist der gezielte symbolische Schlagabtausch mit Russland eine lange gepflegte Disziplin. Winston Churchill perfektionierte sie, ob mit ironischen Etiketten („Eiserner Vorhang“) oder metaphorischen Bildern, die einen Gegner nicht frontal attackieren, sondern in einen bleibenden Gedankenkäfig sperren. Auch heutige Londoner Strategen scheuen keine semantischen Reizpunkte, wenn sie Moskau treffen sollen. „Mein Krieg“ könnte so, unabhängig von Saluschnyjs Absicht, als solcher Reizpunkt wirken.

Russland hat ebenfalls eine Geschichte literarischer Interventionen, aber die Form unterscheidet sich. Die großen Klassiker – Tolstoi, Dostojewski, Puschkin – zielten selten auf spöttische Sticheleien, sondern auf moralische und zivilisatorische Tiefenschärfe. Zum Beispiel Leo Tolstoi in ‚Krieg und Frieden‘: „Der Krieg ist nicht das Werk einzelner Menschen, sondern die unausweichliche Folge einer unzähligen Menge von Umständen, Bedingungen und Zufällen.“ Fjodor Dostojewski in ‚Die Brüder Karamasow‘: „Jeder von uns ist für alle und alles vor allen verantwortlich, und ich mehr als alle anderen.“ Oder Alexander Puschkin in ‚Boris Godunow‘: „Das Volk schweigt.“ Diese Zitate zeigen, russische Literatur verankert Konflikte im moralischen und historischen Gesamtrahmen.

Die britische Tradition lebt von Understatement, ironischer Doppeldeutigkeit und der Lust am kultivierten Stich. Ein Stil, der global oft besser „funktioniert“, weil er unterhaltsam ist und nicht plump wirkt. Die russische Tradition ist pathetischer, moralischer, in sich schlüssig, aber weniger international anschlussfähig. Aus dieser Differenz erklärt sich, warum Londoner Kreise die Titelwahl „Mein Krieg“ womöglich als klugen Schachzug sehen, während in Moskau eher eine lange, ernste Gegenrede folgen würde.

Zwischen Diplomatie und Literatur

Saluschnyj selbst bezeichnet sein Buch als kulturelle Diplomatie, ein Beitrag, der die Ukraine im Westen sympathisch und kämpferisch zugleich erscheinen lassen soll. Als Botschafter in Großbritannien und Vertreter bei der Internationalen Seeschifffahrtsorganisation (IMO) hat er die Bühne, um diese Botschaft zu platzieren. Ob er in die Ukraine zurückkehren oder gar in die Politik einsteigen will, lässt er offen. Das Buch mag Zeitvertreib sein, ein Instrument der Soft Power oder ein Test, wie weit sich die öffentliche Wahrnehmung steuern lässt. „Mein Krieg“ ist jedoch kein harmloser Buchtitel und kein belangloses Projekt. Es ist ein Beispiel dafür, wie in einer vernetzten Welt Worte zu strategischen Werkzeugen werden und wie sehr Stil, Tradition und kultureller Kontext darüber entscheiden, ob ein Satz als literarischer Funke oder als geopolitischer Zündsatz wirkt. Lassen Sie mich ein kleines literarisches Experiment wagen. Der folgende Dialog ist fiktiv und illustriert, wie sehr sich Stil und Wirkung je nach kulturellem Kontext unterscheiden, damit man die Unterschiede spürt: In Moskau spricht der russische Literat, in pathetisch-philosophischer Weise, der Brite mit seiner direkten Fragetechnik.

Russe: „Also, ‚Mein Krieg’. Sie haben davon gehört?“ Brite: „Ja. Ich habe den Titel gelesen und kurz gezuckt, in England klingen solche Worte… gefährlich.“ Russe: „Gefährlich? Worte sind nicht gefährlich. Sie sind Schiffe. Manche tragen Brot, andere Waffen. Dieser Titel trägt die Erinnerung an den Preis, den Völker zahlen, wenn sie Krieg führen und an jene, die meinen, er sei ein persönlicher Besitz.“ Brite: „Sie halten den Titel also nicht für unglücklich?“ Russe: „Unglücklich sind Mütter, die auf Söhne warten, die nicht zurückkehren. Unglücklich ist ein Land, das den Krieg atmet wie andere die Luft. Ein Titel ist nur ein Spiegel dessen, was im Herzen des Schreibers brennt – oder, wie es bei manchen der Fall ist, was ihm diktiert wird.“ Brite: „Das klingt… schwer. Bei uns würde man sagen, es fehlt die Leichtigkeit.“ Russe: „Leichtigkeit ist ein Sommergast. Krieg kennt ihn nicht. Wir Russen haben gelernt, Worte zu wählen, als müssten sie Monumente tragen. Manchmal aus Stein, manchmal aus Tränen. Ihr Engländer tragt lieber feine Klingen, wir eher Fahnen, die auch im Sturm nicht sinken.“ Brite: „Glauben Sie, dass das Buch politische Wirkung haben wird?“ Russe: „In London vielleicht, wo Worte wie Parfüm getragen werden, zum Eindruck, nicht zum Kampf. Bei uns misst man Wirkung an dem, was im Gedächtnis bleibt, wenn die Musik verstummt. Ein Roman kann das Herz anrühren oder es kalt lassen. Dieses Werk, fürchte ich, wird Herzen vor allem auf einer Seite erwärmen.“ Brite: „Und was wäre für Sie ein angemessener Titel?“ Russe: „Einer, der nicht ‚Mein‘ sagt, sondern ‚Unser‘. Denn kein Krieg gehört einem Mann allein. Er gehört allen, die in ihm sterben – und allen, die danach mit den Trümmern leben.“

Um diesen Tonfall zu verstehen, lohnt es sich, Saluschnyj selbst zu „hören“. Schon in den ersten Seiten seines Vorworts wird deutlich, welche Worte er wählt – und welche Bilder er vermeidet. Zitate aus „Mein Krieg“ – Vorwort (ins Deutsche übersetzt: „Wir waren, wir sind, und wir werden sein. Und wir kämpfen weiter.“ Es ist eine Parole, die Saluschnyj gleich zu Beginn setzt, keine Rückblende, keine Relativierung, sondern ein Statusbericht im Präsens – Der Kampf als Dauerzustand. „Ich fürchtete, dass die Geschichte umgeschrieben wird. Dass die Wahrheit derer, die fielen, verloren geht. Darum schrieb ich. Nicht für mich, sondern für die, die noch nicht wissen, dass sie eines Tages kämpfen müssen.“ Die Selbstpositionierung als Bewahrer einer „wahren Geschichte“ – und zugleich als Mentor einer kommenden Generation. „Es gibt Momente, in denen ein Soldat nicht auf den Befehl wartet. Er handelt, weil er weiß, dass er sonst nicht mehr atmen wird. Dies ist so ein Moment für uns alle.“ Ein hoher Pathos-Level, direkte Übertragung militärischer Reflexe auf das gesamte Volk. „Churchill sagte, Mut sei das Erste unter allen Tugenden, denn ohne ihn könne man keine andere Tugend leben. Ich weiß, was er meinte.“ Saluschnyj zitiert Churchill nicht als historische Figur, sondern als persönlichen Gesprächspartner – das rückt ihn in eine Traditionslinie.

Churchill – Vorbild und Widerspruch

Mit der Berufung auf Winston Churchill zieht Saluschnyj eine Linie zu einem der bekanntesten Staatsmänner des 20. Jahrhunderts – einem Mann, der in Großbritannien als Retter der Nation gilt, in anderen Ländern aber auch als Architekt rücksichtsloser Kriegsführung. Für viele Überlebende der Bombardierung Dresdens im Februar 1945 ist Churchill nicht nur eine ferne Figur der Weltpolitik, sondern militärischer Entscheider, der bewusst die Zivilbevölkerung ins Visier nahm. Historiker wie Frederick Taylor und Alexander McKee haben detailliert dokumentiert, wie das Inferno von Dresden, eine Stadt mit Hunderttausenden Flüchtlingen, nicht allein militärisch motiviert war, sondern Teil einer psychologischen Kriegsführung, die auf Abschreckung und Demoralisierung zielte. Historiker debattieren, ob es Kriegsverbrechen war. Dass Saluschnyj gerade Churchill als moralischen Bezugspunkt wählt, ist daher nicht nur symbolisch, sondern auch politisch aufgeladen: Es schwingt die Botschaft mit, dass Härte, insbesondere auch gegenüber einer ganzen Bevölkerung, in bestimmten Situationen als notwendige Tugend verstanden werden kann. Diese Deutung mag für britische Militärstrategen schmeichelhaft sein, für deutsche Leser ist sie ungleich schwer zu schlucken.

Realität der Dauerpräsenz

Interessant ist, Saluschnyj begründet sein Schreiben mit der Angst, dass die Geschichte „umgeschrieben“ werde und die Wahrheit der Gefallenen verloren ginge. Doch objektiv betrachtet bestand in seinem Fall noch nicht mal die Gefahr des Verschwindens aus dem öffentlichen Gedächtnis. Seit 2014 wurde verdeckt oder offen der ukrainische Konflikt im westlichen Medienraum mit einer Dauerpräsenz begleitet, wie sie nur wenige Kriege der jüngeren Geschichte erfahren haben. Wer Angst hat im Entfaltungssturm des Krieges unterzugehen, übersieht die breite Infrastruktur der Kommunikation, die seit Jahren Botschaften für ihn verstärkt. Bereits ab 2014 wurden gewaltige Mittel mobilisiert, um den Ukraine-Krieg kommunikativ nicht nur zu begleiten, sondern sichtbar und dauerhaft im globalen Bewusstsein zu verankern.

Großbritannien investierte über 93 Millionen Euro in strategische Medienarbeit. Die Londoner Agentur Zinc Network erhielt knapp 12 Millionen Euro, um Osteuropa-Influencer (YouTube, TikTok etc.) mit anonymen Aufträgen zu versorgen – Videos, die den Krieg kontextualisieren oder zur Unterstützung aufrufen, ohne staatliche Finanzierung offenzulegen. Parallel steuerte das Verteidigungsministerium über den Conflict, Stability and Security Fund (CSSF) rund 2,3 Millionen Euro zu Anti-Desinformationsnetzwerken wie der Integrity Initiative bei. Die EU baute die East StratCom Task Force von 1,1 Millionen Euro (2018) auf rund 4 Millionen Euro jährlich aus.

Hinzu kommen etwa 10 Millionen Euro pro Jahr für pro-ukrainische Medienprojekte wie Media Lifeline sowie PR-Anteile im Europäischen Friedensfonds (EPF), dessen Gesamtvolumen in die Milliarden geht. Die USA leisteten über USAID bis 2024 nicht-militärische Hilfe von über 21 Milliarden Euro, teils für Medien und Pressefreiheit. Ergänzend flossen zwischen 2016 und 2018 rund 146 Millionen Euro über den Countering Foreign Propaganda and Disinformation Act, plus jährlich über 60 Millionen Euro an das Global Engagement Center (GEC) zur Desinformationsbekämpfung. Neben staatlichen Geldern engagieren sich über 150 PR-Agenturen, darunter die Publicis Groupe, mit Millionenbeträgen, Technik und Personal. In-kind-Leistungen wie OOH-Displays in Metropolen erreichen leicht siebenstellige Werte. Kampagnen wie „Be Brave Like Ukraine“ (Banda), „Leopards for Ukraine“ (Social Media) oder „Come to Ukraine“ (Pablo für United24) verdeutlichen die globale Orchestrierung.

In Summe stützt ein mehrstelliger Milliardenetat aus Regierungen, Agenturen, NGOs und Medienhäusern das Ukraine-Narrativ. Das erklärt auch, warum Saluschnyjs Werk in einem Umfeld veröffentlicht wird, das kommunikativ weit stärker auf seine Erzählung vorbereitet ist – im Gegensatz zu Themen, die nur auf Hilfe, aber nicht auf Image-Bausteine setzen. In einem solchen Umfeld ist ein Buch wie „Mein Krieg“ auch kein Tropfen im Meer – sondern eine Stimme in einem orchestrierten Akkord, der nicht nur gehört, sondern auch gezielt verstärkt werden soll. Hinter diesen Zahlen steckt mehr als Geld – es geht um Narrative, die geformt werden. Saluschnyjs Buch nutzt genau das: Sein pathetischer Ton, vermischt mit westlicher PR, testet, wie Krieg als „persönliche“ Geschichte vermarktet wird. Der fiktive Dialog und Zitate zeigen: Hier kollidieren Traditionen, und der Leser spürt, warum der Titel kein Zufall ist – er zündet in einem vorbereiteten Feld. Das motivierte diesen Essay: Worte sind Waffen, und Saluschnyjs „Krieg“ ist ein gezielter Schuss. (Auszeichnung durch die Redaktion.)

Trotz dieser immensen Summen für pro-ukrainisches Marketing zeigt ein Bericht des ukrainischen Institute of Innovative Governance (IIG) über „russische Einflussnahme in Deutschland“ eine andere Seite des Informationskriegs: 133 identifizierte Akteure, über 7.000 analysierte Tweets und jährliche Budgets von über 10 Millionen Euro für das „Russian House“ in Berlin liefern konkrete Zahlen, doch fehlt ein Nachweis tatsächlicher Wirkung auf die öffentliche Meinung. Der Bericht wirkt eher als Versuch, unabhängige oder kritische Stimmen, die durch echte Leserbindung (z.B. Abonnements) wachsen, zu diskreditieren – ein Ansatz, der Nervosität westlicher Akteure über die Resonanz solcher Medien verrät. Statt Transparenz zu schaffen, riskieren „Blacklists“ eine Einschränkung der Meinungsfreiheit und vertiefen die Polarisierung im globalen Narrativkampf. Der sogenannte Report weist nach gründlicher Prüfung erhebliche inhaltliche Fehler auf und wirkt unprofessionell zusammengestellt.

Parallel zu diesen Medienfronten lief die militärische Vorbereitung. Unterirdische Bunker und Versorgungssysteme in der Ostukraine wurden ausgebaut, Waffen und Munition bereits lange vor offiziellen Lieferzusagen ins Land gebracht. Britische und US-amerikanische Ausbilder arbeiteten seit Jahren mit ukrainischen Spezialeinheiten – wer diesen Weg mitging, konnte Karriere machen, wer nicht, war „draußen“. Politische Aussagen unterstreichen diese Chronologie: Angela Merkel und François Hollande räumten offen ein, dass die Minsker Abkommen vor allem Zeit verschaffen sollten. Mit Dekret Nr. 117 beschloss die Werchowna Rada die militärische Rückeroberung von Donbass und Krim – Monate vor Februar 2022.

Prilepin: Briefe aus dem Donbass

Der russische Schriftsteller Sachar Prilepin hat mit „Alles, was entschieden werden muss“ ein Werk vorgelegt, das nicht von der politischen Bühne aus erzählt, sondern von der Erde aus – von Schützengräben, Kellern, Feldküchen. Er schildert, was er seit 2014 unter den Menschen erlebte, die in den von Kiew verrufenen Städten und Dörfern des Donbass blieben, als andere flohen. Es ist Winter, die Front erstarrt unter einer gleichmäßigen, dumpfen Kanonade. Der Frost hielt sich wie Eisen. Unter dieser Härte lebten sie weiter: Freiwillige, Bergarbeiter, Lehrerinnen, Mechaniker, Studenten. Viele hatten noch nie eine Waffe getragen. Uniformen gab es kaum, Gewehre waren zusammengetragen, Munition war Mangelware. „Oplot“, die Einheit um Alexander Sachartschenko, der später Ministerpräsident wurde, war aus Zivilisten gewachsen, ohne Sold, ohne sicheren Nachschub: „Wir konnten nichts zahlen außer mit unserem Wort und unserer Ehre.“ Klingt heroisch, war aber Realität – im Donbass verteidigten normale Menschen ihren Hof.

Prilepin beschreibt im Kapitel „Briefe aus dem Dobass“, wie Weihnachten und Neujahr gefeiert wurden, während die Granaten einschlugen. Sachartschenko verließ einmal mitten im Festmahl den Tisch, um zu einem Vorposten zu fahren – nicht, um Befehle zu geben, sondern um den Männern Tee zu bringen. „Wir, selbst wenn wir tot sind, werden zu euch kommen“, sagt er später am Grab von Michail „Givi“ Tolstych. Das Land, in dem sie kämpften, war karg, mit grauen Ebenen, durchzogen von zerstörten Fabriken und Schienen, die ins Leere führten. Im Keller eines halbzerstörten Hauses brühten Frauen Tee, während draußen Scharfschützen schossen. Alte Männer flickten Funkgeräte aus sowjetischen Beständen, junge bauten aus Autoreifen improvisierte Deckungen. Babay, der Mann mit dem Rauschebart und der Kosakenmütze, war einer der bekanntesten Gestalten der „Russischen Frühling“-Tage. Prilepin beschreibt ihn nicht als bloßen Kämpfer, sondern als Figur, die das Theater der Front mit echtem Mut füllte. Er kam mit fast nichts. Seine ersten Einsätze waren Patrouillen mit einer alten Kalaschnikow, die häufiger klemmte, als sie feuerte. Skif (Alexander Khodakovsky), der Gründer des Bataillons „Vostok“ – In den frühen Kämpfen um den Flughafen Donezk standen seine Leute in einer Halle voller Glas und Staub. Sie hatten nur Gewehre und einen alten Schützenpanzer, der alle paar Stunden repariert werden musste.

Journalistin Anna Dolgareva gehörte zu den bekanntesten Kriegsdichterinnen Russlands. Sie trug kein Gewehr, war keine Soldatin. In den Schützengräben las sie den Männern Gedichte vor, manchmal eigene, manchmal Lermontow. „Sie hörten zu und vergaßen den Regen“. Akhra „Abchas“ Avidzba, aus Abchasien stammend, baute die Einheit „Pyatnashka“ auf. Seine Männer waren ein Flickenteppich aus ehemaligen Bergbauarbeitern, Studenten, Lkw-Fahrern. Sie kämpften in Turnschuhen, mit Helmen aus den 80er-Jahren. „Das Wichtigste sind Augen und Herz,“ sagte Akhra, wenn man ihn auf Ausrüstung ansprach. Sachartschenko selbst war kein Mann, der vom sicheren Hauptquartier aus kommandierte. In Debalzewo und bei Saur-Mogila stand er an vorderster Linie. Prilepin erinnert sich an ein Gespräch in einer kurzen Feuerpause: „Du verstehst, dass wir nicht nach Hause können? Solange sie hier sind – unmöglich.“

Debalzewo: Kampf gegen die Übermacht

„Nach den Vorschriften der Sowjetarmee braucht es beim Angriff ein Verhältnis von drei zu eins“, erinnerte sich Sachartschenko. „Nach US-Normen sechs zu eins. Bei uns war es umgekehrt – wir waren weniger.“ Uglegorsk nahmen sie in sechs Stunden, mit drei Mal weniger Kämpfern als die Verteidiger. Die ukrainische Armee hatte in Debalzewo fünftausend Mann, unterstützt von einem Mehrfachen an Panzern. „Für ganz Debalzewo hatten wir vier Panzer.“ Einer fiel auf dem Marsch aus, ein anderer aus Lugansk weigerte sich, in Debalzewo einzurücken: „Die Lugansker stürmten nie Städte,“ sagt Sachartschenko. Also setzten sie den Panzer wie früher die Kanonen ein: „Sie fuhren die Kanone heran, bumm ins Fenster, und gleich zurück“ – Während die Infanterie sicherte, damit er nicht verbrannt wurde – und wieder zurück.

„Du, als Kommandeur, kannst du rational erklären, wie ihr bei einem solchen zahlenmäßigen Übergewicht der ukrainischen Armee Debalzewo genommen habt?“, fragt Prilepin. „Es gibt kein Wort ‚unmöglich‘“ Das gibt es nicht! Wir kämpfen auf unserem Land. Zuhause helfen auch die Wände. Die Unterstützung der örtlichen Einwohner in Debalzewo war kolossal. Die Ortsansässigen erzählten, wo die Wessouschniki (Soldatenslang für Angehörige der Ukrainische Streitkräfte – VSU) saßen – weil die Häuser und Wohnungen besetzt hatten, in denen diese Menschen lebten. Und die Ortsansässigen zeigten auf ihre eigenen Fenster und sagten: ‚Schlagt dorthin! Schlagt!’ Wir sagten: ‚Das ist doch dein Haus!‘ – und sie antworteten: ‚Zum Teufel damit!‘“ Man kann viele Märchen und Geschichten erzählen über die persönliche Vorbereitung eines Kämpfers, über die Vorbereitung und das Zusammenspiel der Einheiten und all das andere. „Hier ist es wie in jeder Schlägerei: es mögen ihrer zwei sein, aber in dir erwacht so eine wilde Wut, dass du losgehst, um zu zerreißen – wirklich zu zerreißen, nicht um nach Punkten oder blauen Flecken zu siegen. Wenn du vor dir nicht einen Gegner, sondern ein Opfer siehst, wird alles anders. Wenn die Leute den Kampfgeist gepackt haben – ist alles anders…(…) Wenn die Wut kommt…,“ fuhr Sachartschenko fort, (…) „fühlen die das auf der anderen Seite?“, vollendete Prilepin.

„Ja, auf irgendeiner Art von Fluiden versteht der Mensch, dass er schon kein Kämpfer mehr ist, er ist ein Opfer. Was immer er auch tut – er ist ein in die Enge getriebenes Tier, er ist eingekreist,“ beschreibt es Sachartschenko. „Du hast einmal gesagt, dass ihr in Debalzewo den Geist der ukrainischen Armee gebrochen habt,“ hakt Prilepin nach. „Ja, es ging um den Kampf um den Geist. Am 15. Februar sollte die Erfüllung der ersten Bedingung der Vereinbarungen von Minsk-2 beginnen – über die Einstellung des Feuers. „Aber niemandem war danach: am 16. drangen die Milizen in Debalzewo ein und begannen die Säuberung. Kiew hoffte, sich dank dieser Vereinbarungen in Debalzewo festzubeißen und es nicht herauszugeben, aber wer hätte ihnen das erlaubt,“ antwortet Sachartschenko. Drei Nächte – vom 14. bis zum 17. Februar schliefen Sachartschenko und sein Umfeld fast nicht: eine Stunde, anderthalb pro Tag. „Wenn du denkst,“ sagt Sachartschenko, „dass solche Operationen das Ergebnis makellos geplanter Handlungen sind, dann… ist das Unsinn. Alle Pläne beginnen in den ersten Minuten zu scheitern. Die ganze Verbindung flog raus, ringsum – echtes Chaos. Der einzige Ausweg – du erfüllst den Kampfauftrag, trotz allem.“

„Am 17. Februar, mitten in Debalzewo, sah ich einen Bunker,“ erinnert sich Sachartschenko, „Adrenalin, über die Maßen. Ich schlug vor, den Bunker mit Granaten zu bewerfen, und rannte mit meiner persönlichen Wache dorthin. Ich bekam eine Verwundung ins rechte Bein, oberhalb der Ferse, im Laufen. Ging in die Hocke, stellte das linke Bein nach vorn und fiel auf den Rücken. Als ich fiel – gleich vorne eine Salve, man konnte richtig sehen: tra-tach-tach. Wäre ich nach vorn gefallen, hätte es mir genau den Rücken durchschlagen.“ Da zog ihn „Chischnik“, so der Rufname eines Kämpfers, am Kragen hinter einen Zaun. Da kommt „Lenin“, noch ein Kämpfer aus seiner Wache, angelaufen (er hat es irgendwie geschafft, über die völlig unter Feuer stehende Straße zu springen), „schneidet mir den Stiefel auf, schaut – und ich sehe an seinen Augen: Mist,“ klagt Sachartschenko. „Er sagt: ‚Ein Loch, so groß, dass man den Asphalt sieht.‘ Ich sage: ‚Leg den Gurt an und los!‘ Er fragt, ob er Butorphanol spritzen soll. Ich sage: ‚Nein.‘ Aber dann begann er, mich umzudrehen – und ich spüre, wie es mir bis in die Ohren schießt: so schmerzhaft. Ich sage: ‚Spritzen, verdammt, sonst kann ich gleich vor Schmerz wegkippen.‘ Mir spritzten sie Butorphanol und schleppten mich bis zur ‚Tablette‘ (Sanitätsfahrzeug UAZ-452). Dort spritzte der Arzt auch noch Promedol.“ „Womit haben sie dich getroffen?“, fragt Prilepin. „7,62.“ „Und du warst doch ohne Schutzweste?,“ interessiert sich Prilepin „Ich trage sie nie. Ich habe ausgerechnet, dass ich lieber acht zusätzliche Magazine nehme als eine Schutzweste,“ erklärt Sachartschenko. „Nun, nicht immer,“ warf Prilepin ein. „Verwundet wurde ich doch nicht in Brust oder Rücken, sondern ins Bein,“ entgegnete Sachartschenko folgerichtig. — „Soll ich dann wohl ‚Panzerschuhe‘ tragen?“

„Sie zogen mich heraus. Kaum waren wir losgefahren, wir waren gerade am Bahnübergang, da schlug es fünf Meter hinter uns ein: Explosion. Beim „Gelenik“ hebt es das Heck, er knallt mit der Front in die Schwelle, und mir flog der Gurt vom Bein. Die Hälfte vom ‚Gelenik‘ war im Blut. Sie zogen mich heraus, und aus dem Bein schoss der Blutstrahl. Sie begannen, den Gurt neu anzulegen, eine Vene zu suchen, um zu spritzen, aber bei mir – schon alles, keine Venen mehr – zwanzig Minuten nach der Verwundung, und keine Vene. Ich sage: ‚Dann in den Arm… Mit einem Wagen mit durchschossenen Reifen erreichten wir Altschewsk. ‚Berkut‘, der Chef meiner Wache, zitterte regelrecht, weil er meiner Frau versprochen hatte, dass er mich rettet und deckt – und nun das. Natascha, meine Frau, hatte schon ein Messer bereit, um ihm die Eier abzuschneiden. Unterwegs spritzten sie mir noch irgendeinen Mist. Ich erinnere mich, dass ich, bevor sie mir die Spritze gaben, mit Gott verhandelte, dass ich irgendwie noch leben müsste…“ „Und was hast du Ihm versprochen?“, fragt Prilepin, “Alles habe ich versprochen. Ins Krankenhaus brachten sie mich völlig zugedröhnt. Gott sei Dank verlor ich nur zweimal das Bewusstsein.“

„Vor der Operation sage ich: ‚Den letzten Zug mache ich, dann gehe ich in die Operation.‘ Die Ärzte fingen an, sich zu beschweren, und ich sage zu ‚Berkut‘: ‚Verdammt, eine Zigarette, schnell!‘ Da stand noch Lenja, unser ehemaliger MGB-Minister – was er da machte, weiß der Teufel. ‚Berkut‘ zündet mir eine Marlboro an und steckt sie mir zu. Lenja schaut uns an und sagt: ‚Ihr seid beide total durchgeknallt.‘ Ich rauchte, man legte mich wieder um, und vorwärts. Dann, schon während der Operation, taucht plötzlich der Busen einer Krankenschwester auf, Körbchengröße vier. Sie beugt sich vor, kein BH, sie ist fünfundzwanzig – einfach ein Feuerwerk. Ich denke: Was geht hier ab…“ Prilepin: „Vielleicht haben sie dir einfach zu viel gespritzt?“ „Wir fangen an zu lachen und es wird richtig komisch, als Sachartschenko seine Erzählung beendet.“

Kluft im Kampf um Deutung

Der damalige ukrainische Generalstabschef, Viktor Muschenko, sagte später über Debalzewo: „Ja, wir haben die Stadt verlassen.“ „Aber das ist Krieg. Ja, militärische Operationen gelten als erfolgreich, wenn man ein Gebiet befreit oder dem Gegner bestimmte Objekte entreißt. Aber manchmal gelten auch Verteidigungsoperationen und Rückzüge als erfolgreich, wenn der Gegner erhebliche Verluste erlitten hat…“, erklärt Sachartschenko. Als Alexander Sachartschenko einige Jahre später – 2018 – bei einem Anschlag getötet wurde, säumten Zehntausende die Straßen von Donezk. Kilometerlange Menschenschlangen, rote Nelken, alle applaudierten, um ihn zu ehren. Prilepin notiert: „Sie wollten nicht, dass wir das im Fernsehen zeigen. Zu viele Menschen, zu viel Wahrheit.“ Heute tragen in Donezk und Simferopol eine Straße und ein Platz seinen Namen, in der Stadt stehen zwei Denkmäler. Und in einem Garten, den er einst besuchte, wächst eine Rosensorte, die man nach ihm benannte: „Улыбка Захарченко“ (phonetisch: Ulyibka Sachartschenko) – Sachartschenkos Lächeln.

Aus dieser Perspektive erscheint Saluschnyjs „Mein Krieg“ weniger als persönlicher Erinnerungsakt, sondern als Teil einer fortgesetzten, ideologisch gefärbten Erzählung, die bestimmte Ursachen bewusst ausblendet. Der Krieg, den er beschreibt, ist der Krieg der NATO-Eliten und Oligarchen – geführt auf ukrainischem Boden, bezahlt mit ukrainischem Blut, inszeniert für westliche Bildschirme. Die Opfer sind vor allem junge Menschen, die weder den geopolitischen Plan geschrieben noch die Profite eingestrichen haben. Am Ende bleibt die Erkenntnis, dass zwischen der literarisch-moralischen Erzählung eines Sachar Prilepin und der strategisch kalkulierten Autobiografie eines Saluschnyj nicht nur Welten, sondern ganze Geschichtsbilder liegen – und dass gerade in dieser Kluft der Kampf um die Deutung des Krieges tobt.

Quellen und Anmerkungen:

1. Titel in Englisch/ Ukrainisch „My War“ (deutsche Übersetzung: Mein Krieg), https://112.ua/en/ce-kniga-pro-mou-vijnu-zaluznij-vipustiv-persij-rukopis-49860; https://www.ebay.com/itm/396047935707; S. 7 – 10.

2. https://de.wikipedia.org/wiki/Walerij_Saluschnyj

3. https://euvsdisinfo.eu/report/valery-zaluzhnys-memoir-my-war-imitates-adolf-hitlers-mein-kampf/

4. https://www.intelligenceonline.com/corporate-intelligence/2024/04/18/zinc-network-key-uk-and-us-partner-in-information-warfare-support-to-kyiv,110217043-art

5. https://www.declassifieduk.org/uk-government-secretly-paid-foreign-youtube-stars-for-propaganda

6. CSSF (Anti-Desinformationsnetzwerk) – Integrity Initiative: https://www.declassifieduk.org/uk-foreign-office-gives-millions-to-counter-disinformation-groups

7. https://www.eeas.europa.eu/eeas/questions-and-answers-about-east-stratcom-task-force_en

8. https://www.eeas.europa.eu/delegations/ukraine/eu-boosts-support-independent-media-ukraine-additional-%E2%82%AC10-million_en?s=232

9. https://www.cfr.org/article/how-much-us-aid-going-ukraine

10. https://en.wikipedia.org/wiki/Global_Engagement_Center

11. https://en.wikipedia.org/wiki/Be_Brave_Like_Ukraine

12. https://brandukraine.org.ua/en/news/freetheleopards-u-socmerezhah-stala-virusnoyu-kampaniya-ukraineua-nadati-ukrayini-nimecki-tanki-leopard-2

13. https://www.carat.com/en-us/work/be-brave-like-ukraine

14. https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/cbp-9900/

15. https://www.gov.uk/government/news/uk-pledges-lifesaving-aid-for-gaza

16. https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Agency_for_International_Development

17. https://ngo-monitor.org/reports/usg-funding-to-gaza-and-wb-in-2024-more-money-less-transparency

18. Buch Sachar Prilepin: Alles, was entschieden werden muss, Chronik des Krieges 2014–2022, Kapitel: Briefe aus dem Donbass, ISBN 978-5-17-164541-0 Bezahlbar via Paypal über https://www.litres.ru/book/zahar-prilepin/vse-chto-dolzhno-razreshitsya-hronika-pochti-beskonechnoy-v-19057722/) Teimuras, S. 303; Oplot, S. 535; Babay, S. 566; Skif, S. 567; Anna Dolgareva, S. 567; Akhra Avidzba, S. 567; Saur-Mogila, S. 544; Debalzewo, S. 544; Alexander Sachartschenko S. S. 219–227;

19. https://de.wikipedia.org/wiki/Alexander_Wladimirowitsch_Sachartschenko

20. https://repository.lsu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2241&context=honors_etd

21. https://www.infosperber.ch/medien/ueber-die-netzwelt/das-ignorierte-angebot-russlands-briefe-vom-17-dezember-2021/

22. https://www.nachdenkseiten.de/?p=137092

23. https://ppu.gov.ua/en/press-center/today-president-of-ukraine-volodymyr-zelenskyy-signed-decree-117-2021-of-march-24-2021-on-the-strategy-of-de-occupation-and-reintegration-of-the-temporarily-occupied-territory-of-the-autonomous-republ/

24. https://euvsdisinfo.eu/report/merkel-admitted-that-the-minsk-agreements-were-a-ruse-to-rearm-ukrainian-armed-forces/

25. https://en.wikipedia.org/wiki/Bombing_of_Dresden

26. https://spartacus-educational.com/2WWdresden.htm

27. https://www.amazon.com/Dresden-Tuesday-February-13-1945-ebook/dp/B0026772WE

28. https://www.abebooks.com/9780285635470/Devils-Tinderbox-Dresden-1945-Alexander-0285635476/plp

29. https://www.toqonline.com/archives/v5n1/TOQv5n1Gemma.pdf

30. https://www.gov.uk/government/publications/conflict-stability-and-security-fund-annual-report-2023-to-2024/conflict-stability-and-security-fund-annual-report-2023-to-2024

31. https://zincnetwork.com/wp-content/uploads/2022/08/Zinc-Ethics-Report-2022-v5-1.pdf

32. https://www.intelligenceonline.com/corporate-intelligence/2024/04/18/zinc-network-key-uk-and-us-partner-in-information-warfare-support-to-kyiv%2C110217043-art

33.https://assets.publishing.service.gov.uk/media/5db6d129ed915d1d034dacf8/Counter_Disinformation_and_Media_Development_Programme.odt

34. https://www.mea.gov.in/Images/CPV/Introduction-and-Synopsis-English.pdf

35. https://fpc.org.uk/author/foreign-policy-centre/page/3/

36. https://www.foi.se/rest-api/report/FOI-R–5758–SE

37. Report-Revealing-russian-propaganda-IIG.pdf