Kommentar | Wenn Macht vor Recht geht, reagiert der Westen mit «Realpolitik»

Papst Leo und der schiitische Großajatollah Ali al-Sistani beklagen zeitgleich die erschütternde Aushöhlung des Völkerrechts zugunsten von Gewalt.

Am vergangenen Donnerstag verurteilte Papst Leo XIV. die eskalierende Gewalt im Nahen Osten und forderte die Weltgemeinschaft auf, das Völkerrecht zu achten. «Es ist erschütternd zu sehen, wie heute in so vielen Situationen das Prinzip ‚Macht geht vor Recht‘ vorherrscht», sagte er und fügte hinzu: «Es ist beunruhigend zu sehen, dass die Kraft des Völkerrechts und des humanitären Rechts offenbar nicht mehr bindend ist und durch das vermeintliche Recht, andere zu zwingen, ersetzt wird».

Von einer «Wolke des Hasses» bedeckt

Die unverhohlene Kritik des Pontifex folgte auf den 12-tägigen Krieg zwischen Israel und dem Iran. Dieser war durch den überraschenden Luftangriff Israels auf iranische Nuklear- und Militärstandorte am 13. Juni ausgelöst worden und endete, nachdem es dem US-Präsidenten Donald Trump gelang, den beiden verfeindeten Ländern einen vorläufigen Waffenstillstand aufzuzwingen.

Vorläufige Feuerpausen sind dem Pontifex aber nicht genug. Die Länder im Nahen Osten seien «durch Kriege verwüstet, von Sonderinteressen ausgeplündert und von einer Wolke des Hasses bedeckt, die die Luft unatembar und giftig macht», sagte er während eines Treffens im Vatikan mit katholischen Bischöfen und Hilfsorganisationen, die im Nahen Osten tätig sind. «Heute scheinen im christlichen Osten gewalttätige Konflikte mit einer bisher unbekannten teuflischen Intensität zu toben.»

Deshalb rief der Papst zu einem dauerhaften Waffenstillstand und zur Freilassung der Geiseln durch die Hamas auf. Nur die Achtung des Völkerrechts könne Frieden garantieren und Situationen wie die in Gaza, die «tragisch und unmenschlich» ist, verhindern. Der Papst bezieht sich oft auf Gaza. Bereits vor einem Monat geisselte er in ungewöhnlich klarer Sprache die Weltgemeinschaft dafür, dass sie tatenlos zusieht, wie in Gaza «die intensiven Schreie von Müttern und Vätern, die die Leichen ihrer toten Kinder fest umklammern, immer lauter zum Himmel dringen».

Aufruf des Großajatollah

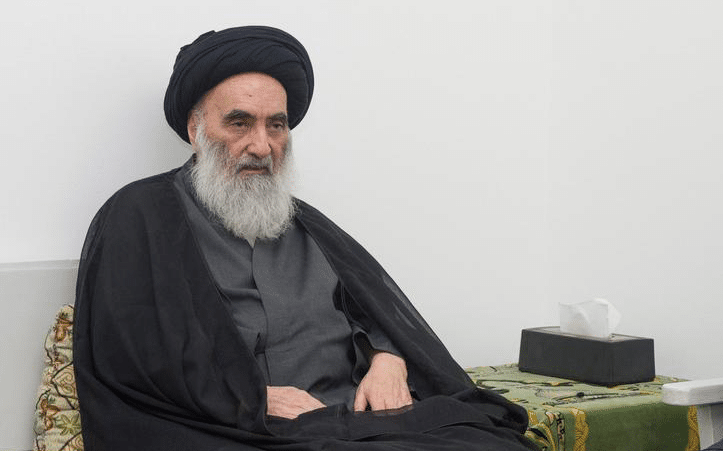

Rund 3000 Kilometer von Rom entfernt residiert im irakischen Nadschaf – einer der heiligen Städte der Schiiten – der 94jährige Großajatollah Ali-al-Sistani. Das Wort des im iranischen Maschhad geborenen Al Sistani hat gerade auch in der schiitischen Glaubensgemeinschaft im Iran enormes Gewicht – manche behaupten ein größeres Gewicht gar als das des «Geistigen Führers» Ayatollah Ali Khamenei in Teheran. Im Gegensatz zu Khamenei wird Al Sistani nämlich als der einzig lebende «Großajatollah» respektiert. In der schiitischen Theologie gilt allein er als «Marja», als «Quelle der Nachahmung».

Fast zeitgleich mit dem Papst in Rom meldete sich in Nadschaf Al Sistanis Sprecher zu Wort. Wie der Papst rief auch Scheich Abdul Mahdi al-Karbalai die Weltgemeinschaft auf, jetzt dem Völkerrecht dem Recht der Macht Vorrang zu geben. Und mahnte zur Vorsicht: Die aktuellen Umstände in der Region seien nach dem israelischen Angriffskrieg auf Iran «nach wie vor äußerst gefährlich, und das irakische Volk ist nicht gegen die Auswirkungen dieses Konflikts immun“, zitierte ihn das Internetportal der kurdischen, nordirakischen Nachrichtenagentur «rudaw».

Für die geistliche Führung in Nadschaf ist der 12-tägige Krieg eine «aggressive, kriminelle Handlung», und droht nun, nicht nur den Iran, sondern gleich auch seine Nachbarländer zu destabilisieren. Sollte ein neuer Krieg zwischen Israel und dem Iran ausbrechen, wie vom US-Präsidenten Donald Trump immer wieder angedeutet, oder gar ein Attentat auf Ali Khamenei stattfinden, mit dem der israelische Regierungschef Netanyahu öffentlich spielt, wären die Folgen für die gesamte Region schwerwiegend, hatte zuvor auch der greise Großajatollah gewarnt. Über 60 Prozent der irakischen Bevölkerung zählen sich zur schiitischen Glaubensrichtung. Ein weiteres Blutvergießen

könne effektiv verhindert werden, nur wenn alle beteiligten Seiten das Völkerrecht respektieren – so lautete die Schlussfolgerung von Nadschaf.

Westliche Politiker als Wächter des Völkerrechts?

In unserer Zeit, in der faktisch jeder halbstarke Kriegsherr jederzeit mit Gewalt gegen seine schwächeren Gegner loslegen kann, fällt es auf, dass in erster Linie die Führungen der Religionsgemeinschaften sich auf Menschenrechte und -Würde sowie auf das Völkerrecht berufen und sich um das Schicksal der Opfer kümmern. Bürgerliche Politiker und Intellektuelle im Westen, die sich seit Jahrzehnten damit brüsteten, Wächter von Prinzipien und Werten zu sein, verhüllen sich hingegen im

Schweigen oder akzeptieren die Ausübung zynischer Machtpolitik, indem sie diese zu «Realpolitik» umtaufen.

Jüngstes Beispiel 1: Das Gipfeltreffen der EU in Brüssel am 26. Juni, am selben Tag also, als der Papst und Al Sistani sich an die Welt wandten. Der spanische Ministerpräsident Pedro Sànchez suchte seine Kolleginnen aufgrund der «katastrophalen Völkermordssituation» in Gaza für eine vorläufige Aussetzung des Assoziierungsabkommen mit Israel zu gewinnen – ohne Erfolg.

«Realpolitik»

Dem Ansinnen von Pedro Sànchez stellten sich die Staats- und Regierungschefs mächtigerer Staaten entgegen: Bundeskanzler Friedrich Merz und sein österreichischer Kollege Christian Stocker etwa, die gemäß Presseberichten dafür plädierten, «die Gesprächskanäle offenzuhalten». So musste sich der Europäische Rat damit begnügen, den Bericht des Europäischen Auswärtigen Dienstes zum Gaza-Streifen «zur Kenntnis» zu nehmen und versprach, die Gespräche über mögliche Folgen im Juli fortzusetzen. Wie bereits bekannt sprach Friedrich Merz Netanyahu seine Dankbarkeit dafür aus, dass Israel mit seinem Angriffskrieg gegen den Iran «die Drecksarbeit» für Europa verrichte.

Beispiel Nummer 2: der NATO-Gipfel zwei Tage früher in Den Haag. Um den US-Präsidenten zu besänftigen, ließen sich die 57-Mitgliedstaaten zu einer eklatanten Erhöhung ihrer Verteidigungsausgaben bis zu 5% ihrer Wirtschaftsleistung hinreissen. Darüber erleichtert und in einem leicht infantilen Anfall sprach der NATO-Generalsekretär Mark Rutte den hohen Gast aus den USA als «Daddy» an. «Daddy soll es richten», soll Mark Rutte ausgerufen haben, und «Daddy» zeigte sich mit den «historischen Errungenschaften» zufrieden. Für eine Debatte über die gnadenlose Bombardierung der Ukraine durch Russland oder über das bewusste Einsetzen des Hungers als Waffe gegen zwei Millionen inzwischen wehrlosen Menschen in Gaza hatten die ehrenvollen Staats- und Regierungschefs leider keine Zeit.