Klimasolidarität mindert Kriegskosten und fördert den Frieden

Der Bergsturz kürzlich auf das Walliser Dorf Blatten ist nur der Anfang. Deshalb wappnet sich die Schweiz mit viel Kompetenz gegen die zunehmenden Bedrohungen durch die Erderwärmung. Doch was geschieht mit den ärmeren Regionen der Welt, die stärker betroffen sind? Der Globale Süden braucht dringend Unterstützung zur Vorsorge und Reparatur der Schäden, denn die wachsenden Klimarisiken kennen keine nationalen Grenzen. Investitionen in nichtfossile Energien erhöhen gemäss einer neuen Studie aus Deutschland die geopolitische Sicherheit und senken letztlich die Rüstungsausgaben. Doch der Widerstand dagegen ist heftig.

Die Einwohner von Blatten im Lötschental hatten Glück im grossen Unglück. Die topografische Überwachung des umliegenden Hochgebirges erfolgte musterhaft und führte schliesslich dazu, dass die Dorfbevölkerung rechtzeitig gerettet werden konnte. Ein vermisster Alphirt, der wohl unter den Schlammmassen begraben wurde, bleibt das einzige Todesopfer. Das speditive Vorgehen bei der Evakuierung ist auch der effizienten Koordination zwischen den involvierten Behörden zu verdanken. Gemeinde, Region, Kanton und Bund spannten erfolgreich zusammen.

Spielte die globale Erwärmung bei der Naturkatastrophe in Blatten eine Rolle? Bei einem einzelnen Ereignis sei das schwierig zu beantworten, sagen die Fachleute. Sie sind sich aber einig, dass der Klimawandel grosse Veränderungen im Hochgebirge mit sich bringt. Der Rückzug der Gletscher, auftauender Permafrost und sich verändernde Schneeverhältnisse erhöhen die Gefahrensituation und reduzieren die Stabilität von Felswänden und Eis.

Die Schweiz ist mit dem Alpenraum besonders von der Erwärmung tangiert. Gemäss Schätzungen des Bundesamts für Umwelt sind sechs bis acht Prozent des Landes instabil und von Erdrutschen und Felsstürzen bedroht, vor allem in den Alpenregionen. Mehr als 200 Risikostellen stehen unter Beobachtung.

Der hierzulande gemessene mittlere Temperaturanstieg von heute 2,5 Grad seit Beginn der Industrialisierung bewegt sich am oberen Rand der berechneten Klimaszenarien. Künftig ist daher mit einem spürbaren Anstieg der Extremereignisse zu rechnen, wie eine kürzlich veröffentlichte Klima-Risikoanalyse des Bundes zeigt.

Der aufschlussreiche Bericht konzentriert sich auf drei Risikobereiche, die in naher (oder ferner) Zukunft relevant werden – in der Schweiz, aber auch in Europa. Zum einen beeinträchtigen die länger andauernden, extremen Hitzeperioden mit Temperaturen von teilweise über 40 Grad die Gesundheit (höhere Sterblichkeit bei den Senioren und Kranken) wie auch die wirtschaftliche Produktivität (Verluste von jährlich mehreren 100 Millionen Franken).

Im heissen Sommer 2023 wurden in der Schweiz 542 Todesfälle der Hitze zugeschrieben, diese Zahl wird künftig stark steigen. Ebenso betroffen von den hohen Temperaturen sind die Infrastruktur (Strassen und Schienennetz) und die Landschaft (Gletscherschmelze).

Ein zweiter Risikoschwerpunkt bildet die Sommertrockenheit, bei der das Wasser knapp wird. Darunter leiden vor allem die Landwirtschaft (Bewässerung) und die Speicherseen. Im Weiteren wird die Waldbrandgefahr erheblich erhöht und der Pegelstand der Flüsse sinkt (Schifffahrt auf dem Rhein wichtig für Import und Export).

Für den dritten zentralen Risikobereich wurde untersucht, wie die Lebensräume auf die Klimaerwärmung reagieren. Wie werden sich Landschaft und Ökosysteme verändern? Wir müssen künftig mit braunen Wiesen im Mittelland, trockenen Flussläufen und einer gletscherlosen Bergwelt Vorlieb nehmen. Zunehmend werden sich invasive Tierarten wie Tigermücken und Zecken verbreiten, die gefährliche Krankheiten übertragen können. Auch Waschbären und Marderhunde könnten bei uns in der Schweiz heimisch werden.

Während der bisherige Klimaschutz die „Vergangenheit“ schützen will, lässt die neu angestrebte Klima-Resilienz Optionen für innovative Lösungen in der Zukunft offen. Zum Beispiel die Nutzung der neu gebildeten Gletscherseen zur Stromproduktion oder das Projekt „Slow Water“, bei dem Regenwasser vermehrt in den Böden gespeichert und so das Abfliessen verlangsamt wird.

„Wir leben in einer Welt, die wir nicht im Griff haben“, sagte David Bresch, Professor für Wetter- und Klimarisiken der ETH Zürich letzthin bei der Präsentation der Klimarisiko-Analyse. Die Schweiz sollte nicht warten, bis wieder etwas passiert, sondern proaktiv vorsorgen. Auch damit die junge Generation nicht die Klimafolgen ausbaden muss, wenn dazu das Wasser fehlt, ergänzte eine Forscherin lapidarisch.

Die Risikoanalyse liefert eine aktualisierte Grundlage für die Planung der Anpassung an den Klimawandel und hilft, Prioritäten zu setzen und Mittel zielgerichtet zu nutzen. Die reiche Schweiz ist bei der Planung eine Musterschülerin – mit hoher Fachkompetenz. Doch bei der Umsetzung der Konzepte könnte es schneller und effizienter gehen. Der demokratische Prozess harze, war bei der Vorstellung der Risikoanalyse durch das „Forum Klima Schweiz“ des Bundes zu hören.

Die Schweiz sorgt vor. Wo bleibt aber die internationale Klimasolidarität?

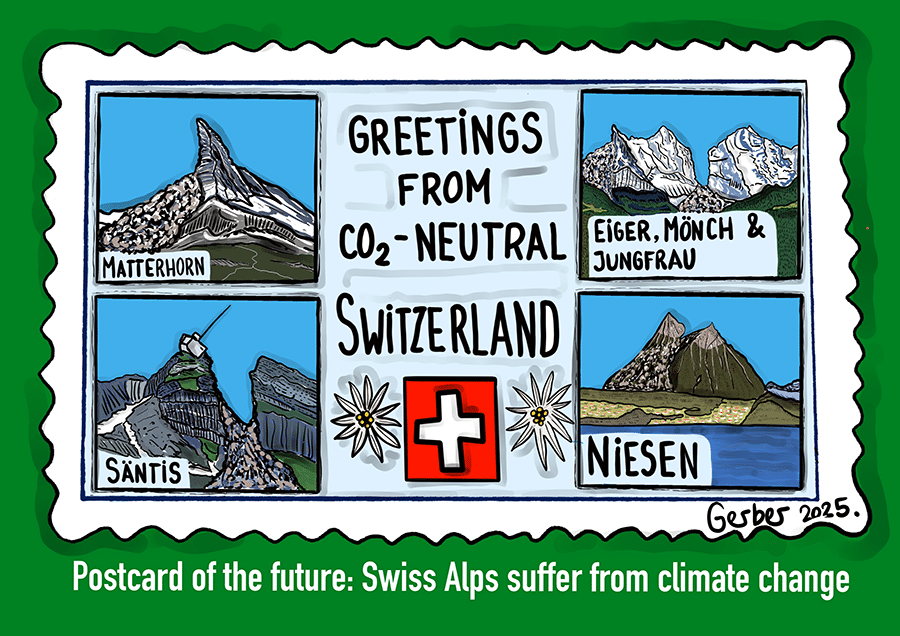

Das nationale Denken feiert Renaissance, doch die Klimamassnahmen sind dabei gegenüber der militärischen Aufrüstung in den Hintergrund gerückt. Die globale Erwärmung kennt aber keine Landesgrenzen. Die Emissionen von Treibhausgassen im Ausland, vor allem der zwei grössten Verursacher USA und China, beeinflussen das Klima selbst in der vorbildlich gewappneten Schweiz (sehe dazu die obenstehende Karikatur).

Die reichsten 10 Prozent der Weltbevölkerung verursachen die Hälfte des globalen CO₂-Ausstosses, während die ärmsten Länder am stärksten unter den katastrophalen Folgen leiden – an Zerstörung, Hunger, Wassernot, Flucht und Krieg infolge verheerender Wirbelstürme, Überschwemmungen und Dürren.

Die Staaten des Globalen Südens forderten deshalb von den Industrienationen weit mehr Geld, als ihnen an der letzten Klimakonferenz 2024 in Baku (COP 29) zugesagt wurde. Sie sollen nun bis 2035 jährlich 300 Milliarden US-Dollar bekommen, weniger als ein Drittel als ursprünglich verlangt. Vergleicht man diese Summe mit den weltweiten Militärausgaben im Jahr 2024 von 2‘700 Milliarden US-Dollar (davon 1/3 USA, Quelle: SIPRI), sieht man, wo die Prioritäten liegen: Neun mal mehr Geld fliesst in Bomben, Panzer und Munition als in Vorsorge und Behebung von Klimaschäden im Süden.

Dieses Missverhältnis ist weder ökonomisch noch sicherheitspolitisch sinnvoll. Untersuchungen zeigen, dass Investitionen in den Klimaschutz nicht nur Treibhausgase reduzieren, sondern auch sicherheitspolitische Risiken mindern können. Versäumnisse beim Klimaschutz erzeugen geopolitische Kosten, die sich in Form von Konflikten um Ressourcen, Migration und Naturkatastrophen äussern – Herausforderungen, die auch die militärische Sicherheit bedrohen.

Je mehr Europa in den Klimaschutz investiert, desto weniger muss es für Rüstung ausgeben. Zu diesem Ergebnis kommt eine neue Studie des Kieler Instituts für Weltwirtschaft. Für jeden Euro, der nicht für Öl bezahlt werde, so die Wissenschaftler, müssten gleichzeitig 37 Cent weniger für Verteidigung ausgeben werden – eine sicherheitspolitische Dividende!

Insgesamt würde eine gerechtere Ressourcenverteilung die globale Klimasolidarität stärken, die Widerstandsfähigkeit der am stärksten betroffenen Länder erhöhen und die Chancen auf eine erfolgreiche und faire Bewältigung der Klimakrise verbessern. Gleichzeitig wächst weltweit die politische Stabilität, und die Militärausgaben könnten reduziert werden.

Klimapolitik wird so auch zur Friedenspolitik

Massiver Widerstand von den Klimagegnern (u.a. die USA), der mächtigen Rüstungsindustrie und andern Kriegstreibern ist vorprogrammiert. Wer könnte bei dieser Art Friedensförderung vermitteln? Die UNO oder die EU, Entwicklungsbanken oder sogar die Schweiz mit ihren Guten Diensten?